【動画付き】設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~前編 【0秒~21分41秒】

投稿日:2025.04.07

更新日:2025.09.25

お役立ち情報

今回は、2025年2月26日(水)に行ったRiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説 vol.1”配棟計画編”』について、お時間の関係などでセミナーに参加できなかった方のために、この記事では、いくつかの話題に分割しセミナーの内容を詳しく紹介します。

本編動画は下記URLよりご視聴いただけます。ぜひご視聴ください。

【ご視聴はこちら】第16回RiSOKOセミナー動画

以下の内容は、セミナーの内容をテキスト化したものとなります。皆様にわかりやすいよう、一部言い回しなどの修正は行っていますが、基本的に動画内で発した言葉をそのままご紹介しています。

Contents

危険物倉庫の動向について【0秒~12分41秒程度】

(RiSOKOブランドマネージャー:松本孝文)

RiSOKOブランドマネージャー松本:リソコセミナー第16回目になります。危険物倉庫計画解説という題名です。今回1回目ということで配置計画編になります。RiSOKOというブランドのブランドマネージャーをしている松本と申します。よろしくお願いします。

最近の危険物倉庫の、需要や供給について、ご説明をさせていただいてから、本題に入っていきたいと思います。

ご紹介させていただきたいのですが、「HAZ-MAP(ハズマップ)」というものを最近RiSOKOのホームページ内にオープンしました。危険物倉庫の全国のマップを確認していただくことができます。ここでは、営業倉庫ばかり360拠点をリストアップしてまして、この360でほぼほぼ国内の危険物倉庫の9割以上は網羅できてるんじゃないかなというふうに思っております。

RiSOKOブランドマネージャー松本:危険物倉庫の、需要供給動向というところで、国交省の倉庫統計季報というのがありまして、最新が2023年の12月なので、一年ほど前の数字になりますが、一年前で77.3万平米というのが危険物倉庫として、営業倉庫として登録されている危険物倉庫の総面積です。これは、あくまでも営業倉庫として登録されている危険物倉庫なので、イコール新築されたというわけではないですが、ほぼほぼ、それに近いかなと思っています。

ここで、20年間を振り返ってみます。

その前の10年間というのは、東北の大震災の影響なんかもあるのかなと思いますが、十年間で42万から47万ということで、1.1倍程度の倉庫の面積の増え方に対して、ここ10年間に至っては47万から77.3万平米ということで、1.6倍ぐらいの面積が増えていると。

中でも2021年からこの2年間については、毎年10%ぐらい伸びて、64.2万平米が77.3万平米と、二年間で1.2倍という、皆さんの肌感覚に近いかなというふうに思います。

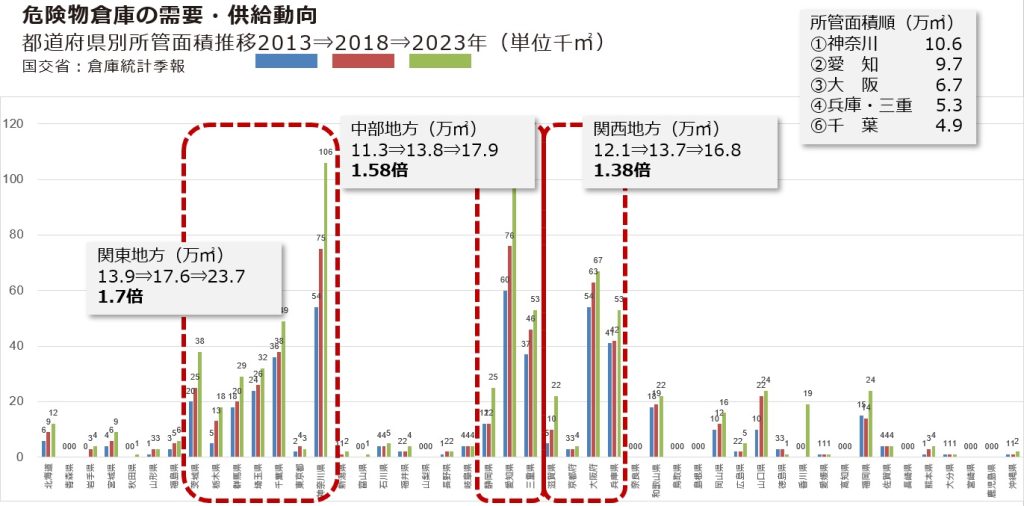

RiSOKOブランドマネージャー松本:一方、都道府県別の危険物倉庫の供給動向ですが、五年単位で棒グラフを、各都道府県でちょっと細かいので見づらいかもしれませんが紹介します。

やはり、所管面積順で行くと、もともと危険物倉庫というのは輸出入がメインでしたので、港のある、神奈川、愛知、大阪、兵庫、あと三重なんかは四日市を抱えてます。あと千葉ですね、そういったところが、順に面積が多いです。

関東だけで言っても、まあ1.7倍、あと中部地方が1.58倍で、関西地方が1.38倍と。関東がやはり一番伸びていて、神奈川県なんかはやっぱり2倍ぐらい、やはり神奈川というのは横浜港がありますんで、危険物倉庫の数は圧倒的に数字が多い。あと愛知県ですね。

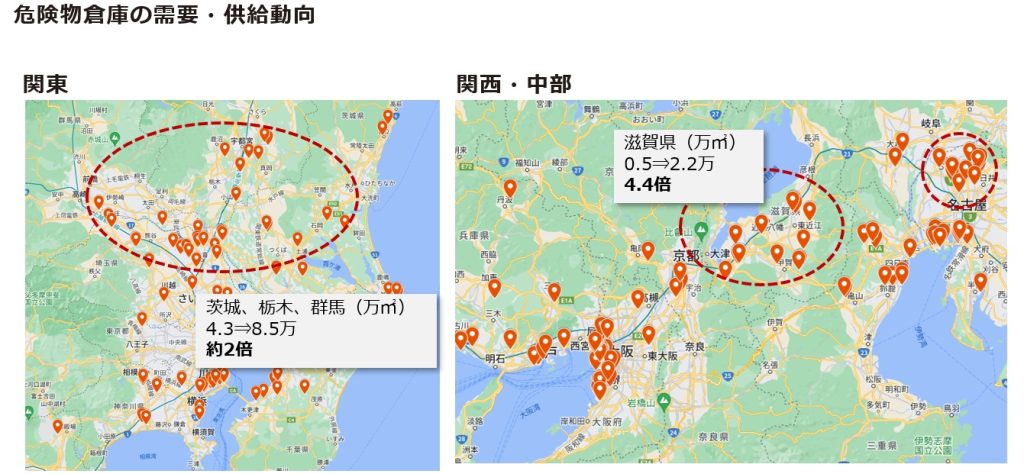

RiSOKOブランドマネージャー松本:エリア別にハズマップを加工した地図になりますが、最近特徴的なのは、やはり内陸が、港側に土地がなかなかないというのもあると思いますけど、内陸の危険物倉庫が増えている。

関東で行きますと、茨城、栃木、群馬で、十年間で約2倍増えている。滋賀県に至っては、当初、10年前が圧倒的に少なかったというのもありますけど、現在2.2万平米で、この10年間で4.4倍に増えている。

あと、名古屋の方も、名古屋港がありますけど、小牧ですとか、そのあたりの内陸に危険物倉庫が増えているというような、そんな印象があります。

カーゴニュースさんが毎年5月に「危険物・化学品物流特集」というのを出されていまして、その巻末に新設計画をリストアップされてます。2024年から2026年の竣工で合計約50棟という。まあこれは、昨年の5月段階での情報です。

まあ肌感覚で行くと、これはやっぱり2倍ぐらい、合計で百棟ぐらいは、この二年間で建設されるんじゃないかなというふうな印象です。

RiSOKOブランドマネージャー松本:危険物倉庫の需要拡大の主な要因というのは、皆さんもご存知のところもあるかと思いますが、やはり安全性とコンプライアンス意識の向上ということで、特に荷主さん、メーカーさん、あとは物流会社さんもそうですが、社会的な流れで、安全性、特にコンプライアンス意識の向上で、危険物倉庫の需要が拡大しているというのがあります。「荷主企業の投資判断の変容」というのは、やはり、投資対象を絞っているというか、自社の付加価値を出すところ。例えばプラントとか、そういうところに投資をするので、物流なんかは外部に委託していくということで、物流会社が担う危険品という物量自体がどんどん増えてきている。

あとは、近年、国家施策になってます、半導体、電気自動車関連の産業に対する投資で、ここに伴なう危険品の原料ですとか、製品の取り扱い量が圧倒的に今後増えていくということも要因です。あともう一つは、物流サービスの多様化でイーコマースが進展して、それぞれ倉庫に集中するモノの数が増えて、やはりそれに対応する危険物倉庫が必要となる。

危険物倉庫の需要に対して供給も、先ほど見ていただいたように「近年、増加している供給側の主な要因」としては、交通インフラ網が整備されて、関東で言うと圏央道、あとは第二東名神などがどんどん整備をされていったというところで、適地が増えてきたというようなところですかね。

また、物流企業さんもそうですし、物流倉庫の開発会社さんなんかも、他社との差別化というところで、危険物倉庫をドライ倉庫に増設させることで、他社よりも競争力を高めるというような、そういう戦略を取られる会社さんが増えてきているということ。

また、BCP対策、やはり南海トラフとか、そういったことを念頭に置くと、港だけではなくて、やはり内陸側にも倉庫を持っておくことが企業の安全とか、そういうものを守っていく。プラス、建築費が高騰しているというところでいきますと、建築費が高騰して、ドライ倉庫だとなかなか競争力の面で心もとない。付加価値のある、冷蔵・冷凍なんかもそうですけど、危険物倉庫も同じく注目されているというようなところです。

危険物倉庫の需給ギャップの主な要因としては、今日のお話につながるところですけども、建築可能な用地が限定されているというところと、法的な規模の制限があって土地の能力を活かしきれないのが、絶対使命みたいなところです。そのため、建築費の高騰というのもあって、なかなか計画としては持ち上がるけど、それが実現に至るものというのはやはり限られているというのが現状です。

そこでやっぱり事業実現のためには、初期段階での計画が非常に重要だなというふうに感じております。我々の使命・役割としては、初期段階の計画で抜け落ちなく合理性を追求した配置計画を提供できるというのが、皆様の事業実現の第一歩につながるというふうに考えております。

今日はその配置計画のお話をしていきます。

講師 西村 俊洋

三和建設株式会社 / 大阪本店設計グループ

グループリーダー

・岩瀬コスファ 唐津ロジスティクス・兵機海運 兵庫突堤物流センター(1期)

・サラヤ 衛生製品等備蓄倉庫

・横田瀝青 今在家倉庫(1期)

・プロロジスパーク 猪名川2危険物倉庫A,B,C,D棟

・山九 関西ケミカルセンター【計画アドバイザー】

現在、神戸にて危険物倉庫群プロジェクトが進行中

※三和建設 危険物倉庫設計の第一人者

危険物倉庫の基本的要件【13分45秒~15分17秒程度】

西村:初めは危険物倉庫の基本的要件という形で、危険物倉庫について写真で載せております。

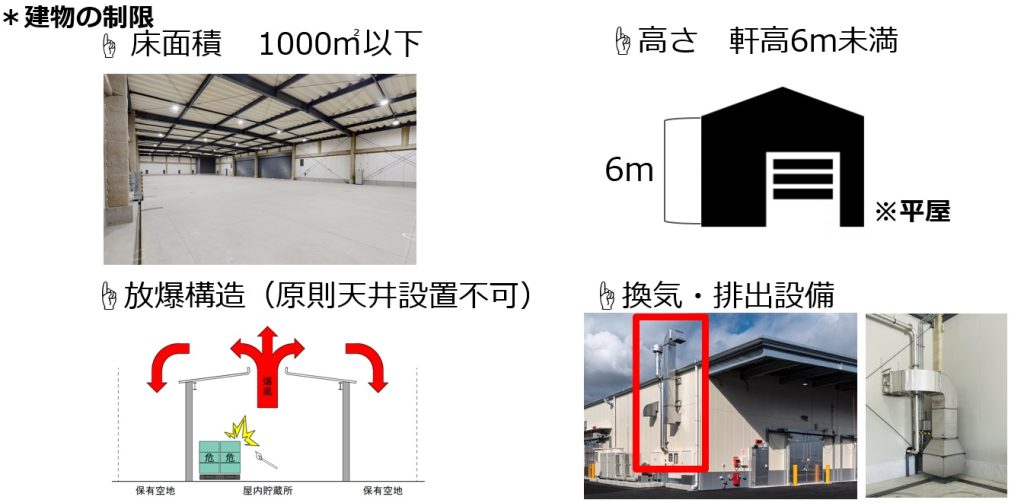

西村:先ほどから説明がありましたように、一つはやっぱり一棟あたりの面積を1,000平米以下にしなければならないと、これが大きな基準であります。その右側の方に一般的な危険物倉庫というのは高さ6m未満で作ることが多いです。左下の放爆構造と言いますのは、「基本的には天井を張ることができない」という条件があります。冷蔵・冷凍倉庫の場合は、いろいろ止む無しという理由を作り、これを「外すことができるか?できないか?」みたいなことを考える場合がありますが、原則本文上は不可です。あと排出設備、こういうのは危険物倉庫、ある意味「ならでは」かもしれませんが、倉庫内で液体がこぼれて、それを集約して、それを気化した時にちゃんと屋外に出ていくというような設備があります。

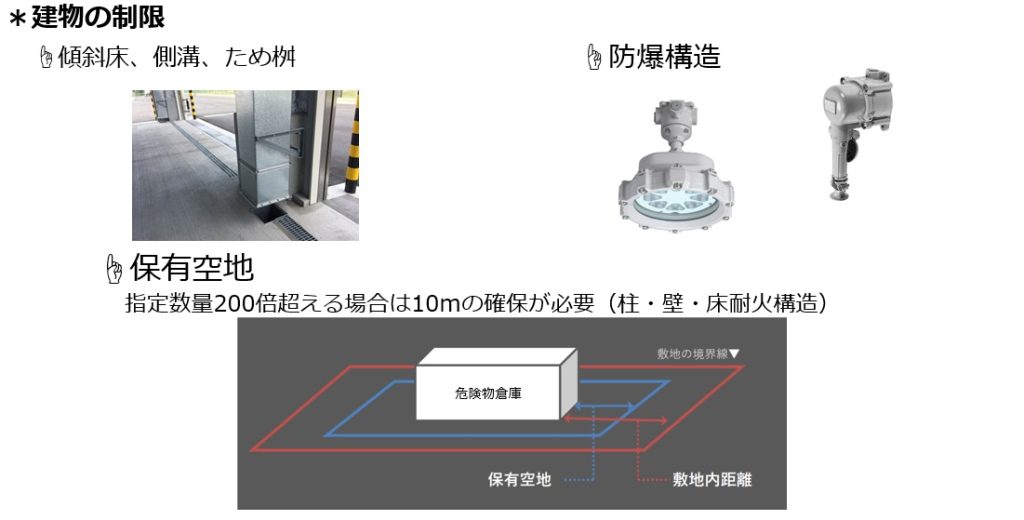

西村:そのために、そういうところにちゃんと流れるように、通常はあまり倉庫というのは普通床に勾配を設けませんが、勾配を設けてそこにたまるような仕組みになっています。防爆構造と言いますのは、電気関係でやっぱり引火しやすい、引火した時に爆発してしまうと火災につながるので、ある一定の保管物の条件によってはこういう防爆構造を作っていきますということと、保有空地という形で、建物を建てる周りには空地を設けなければならない。200倍(指定数量)を超える場合は10mと、これが大きいです。

こういうことの基準で配棟計画というのは決めていきます。

危険物倉庫の基本的要件【15分22秒~21分41秒程度】

西村:では今日のメイン議題となる配置計画の三大要素です。どういう切り口で考えるかなという中で、一応三つ、「敷地、行政、事業(使い方)」という目線で言ったらどうなるかな、という内容で説明していきたいなと思っております。

西村:まず、現地。現地と言いますのは、一つはやっぱり先ほどありました「建てられる、建てられない」という地区の話と、保安距離と言われる消防法上の制約、BCP対策について簡単ながら説明したいと思います。

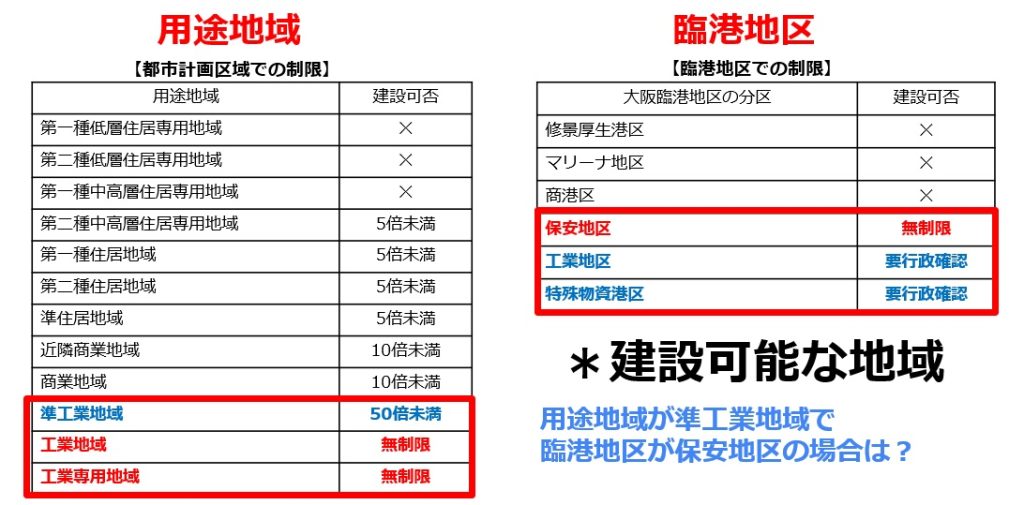

西村:これはですね、左が都市計画法で定められる都市計画の用途地域と言われているもので、こういう基準がある中、皆さんがよく建てられたりするのは、少なくとも準工業以下だと思います。準工業、工業、工業専用地域。この無制限であったりとか、せめて50倍未満まで建てられる地域で建設可能かなと思います。まあ、住居系でも建てることはできるのですが、やはり十倍以下なので、なかなか大きな倉庫は難しいかと思ってます。

右側が、これは港湾法に基づく臨港地区というような制限があります。一番上のこの保安地区というのは無制限で、工業地区でも一応行政確認の上、建てられるケースは多いのですが、一応制約がかかっているという状態があります。

ここでよく質問がありますのが、「用途地域では準工業地域ですが、臨港地区では保安地域の場合は、二つの地域で片方には50倍以下ともう片方が無制限、この場合どうなるんですか?」いう話があるかと思います。こういう場合は、港湾法の方が優先されまして、無制限という形になりますので、港湾法というのは、結構大きな制約を占めている領域になります。

港湾法というのはちょっと不思議なところがありまして、市長の但し書きみたいな形で、実情に合わせて、危険物を建てられる、建てられないの判断を行うところがあります。

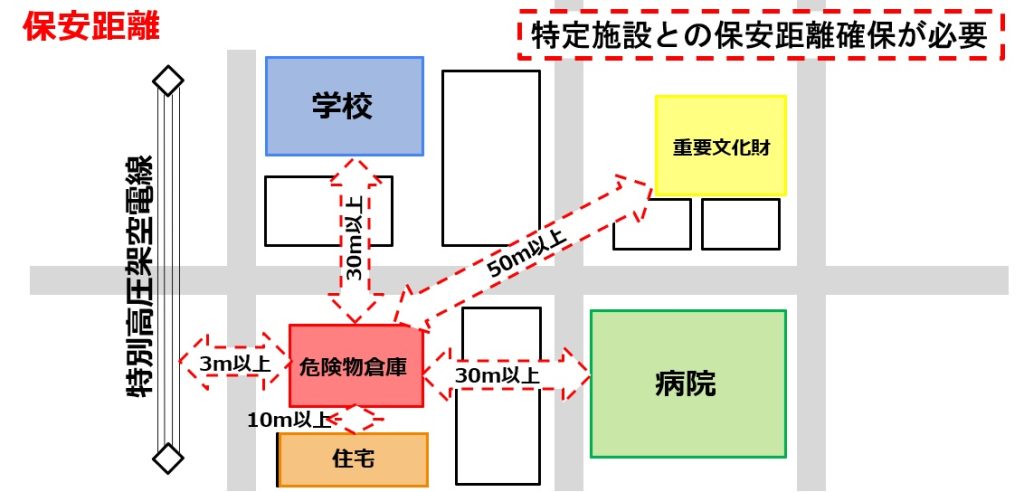

西村:もう一つがこの保安距離で、これは計画地以外の、まあ周辺環境にある制約で建てられる、建てられないが決まります。学校だったり、病院、住宅、文化財というところが、主だって規制を受けるところです。

この病院とか学校というのは、大きな病院、学校であれば気づきやすいですが、学校も、例えば小さな幼稚園であったりとか、病院でも診療所みたいな形で、法体系上は病院という扱いされるようなところの場合、後で気づいてしまうケースも、ゼロじゃないかなというところがあるかと思います。ですので、この辺の周辺環境というのはよく注意していただきたいなと思います。

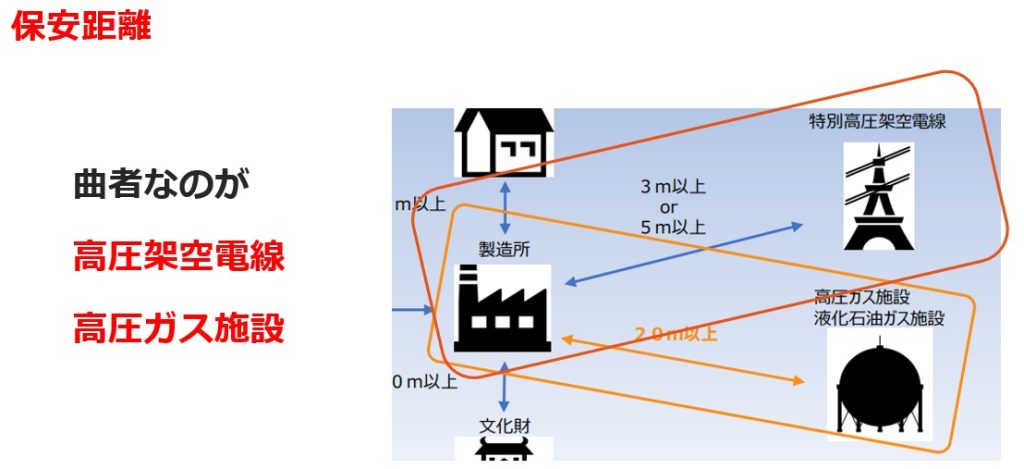

西村:その中で「曲者」とあえて書きましたが、結構この二つは曲者です。一つ目が高圧の架空電線と、もう一つは高圧ガス施設と。ここに絞って説明させていただきます。

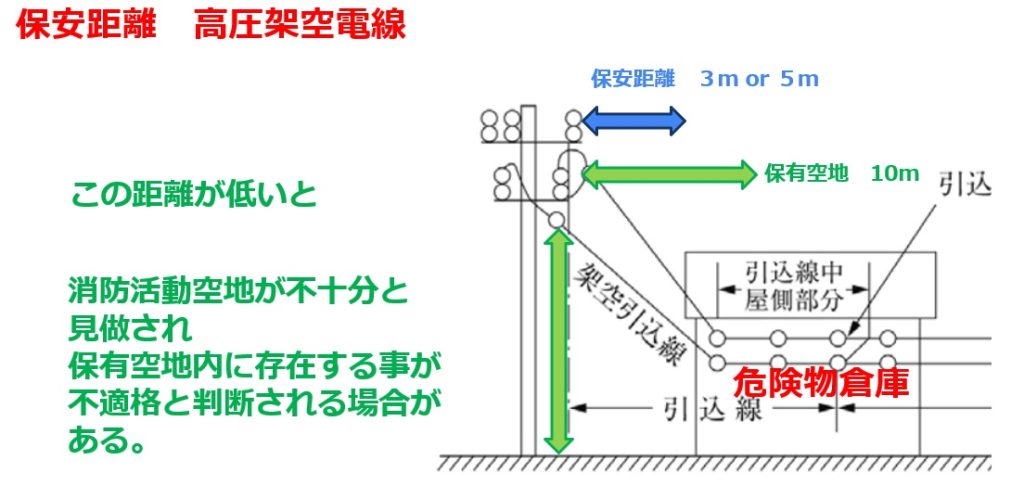

西村:この架空線、高圧線といいますのは、先ほどの論理でいくと、保安距離は3mおよび5mという一つの基準があります。それで、これの何が曲者かというと、要はこの電線が地盤面から上の上空で通ってるのですが、この距離が狭すぎる(電線が低い)と、消防が活動するにあたって、制約を受けるという判断を消防にされるケースがあります。この場合、不十分とみなされ、保有空地をちゃんと確保してくださいねとなります。

要は、保有空地内にこういう電線がある場合に消防活動を妨げるとみなされたら、その分、表面から10mとる必要があるので、建物がずれてしまうと…。こういう感じになりえることもありますので、現地はよく注意していただきたいなと思います。

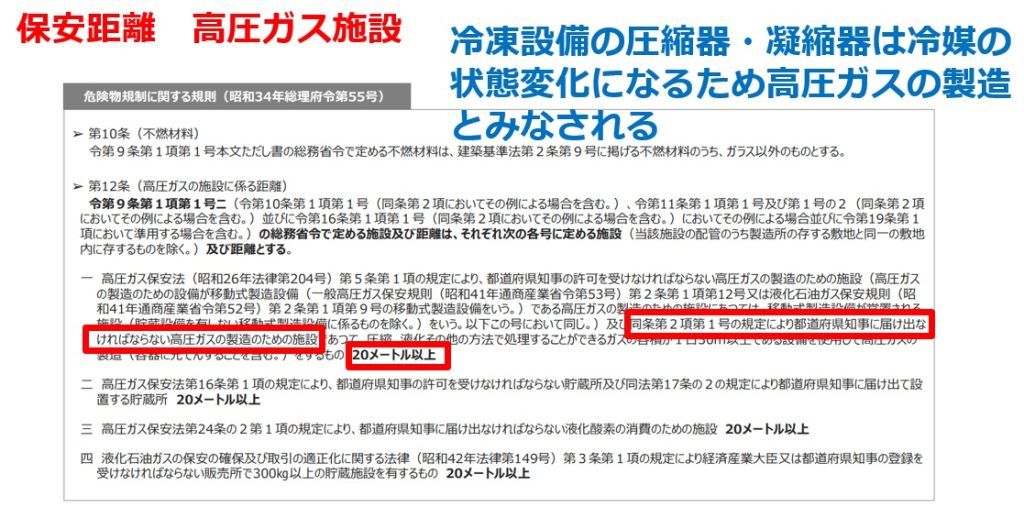

西村:もう一つが高圧ガス施設です。左側に載せている写真というのは、ある意味わかりやすい高圧ガス施設です。要はガスの充填所であったりとか、高圧ガス自身を保管しているような場所というのは、誰でも高圧ガス施設かなと思われます。しかし、右側の写真、これは何かと言いますと、大型冷蔵・冷蔵倉庫みたいなものも、条件によれば高圧ガス施設に該当します。

西村:これは、消防法の一部抜粋を載せましたが、規則の方で、こういうふうな基準が書いてあります。

そのうちある基準に該当した場合は、届出をしなければならないとされています。高圧ガスの製造のための施設とみなされたら20m離す必要があるとされています。冷蔵・冷凍倉庫なんですけど、冷凍の設備がここの圧縮とか、凝縮機が冷媒の状態変化をさせるという点で、この高圧ガスの製造とみなされる場合がありますので、このあたりは注意していただきたいなと思います。

特に工業地域でしたら、横に冷蔵・冷凍倉庫が建っているケースなんてザラにあると思います。まあ緩和の条文もありますので、その辺は把握できた時点で消防と協議されながらボリューム検討に入っていただければ、失敗がないかなと思っております。

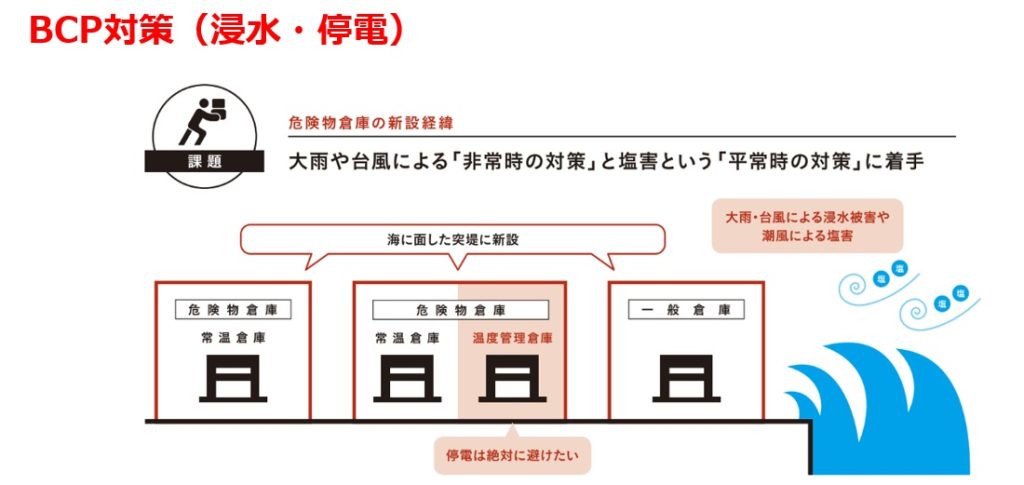

西村:あと、BCP対策。BCP対策っていっぱいあるかと思います。ここは、そのうちの一つの一例で、海側で建てたりすると、当然浸水であったりとか津波、それに対する対応をどうしていくかということを検討する必要があります。

特に、低温倉庫など温度管理倉庫の場合は、停電等になると商品がダメになりますし、復旧というのも結構難しいです。

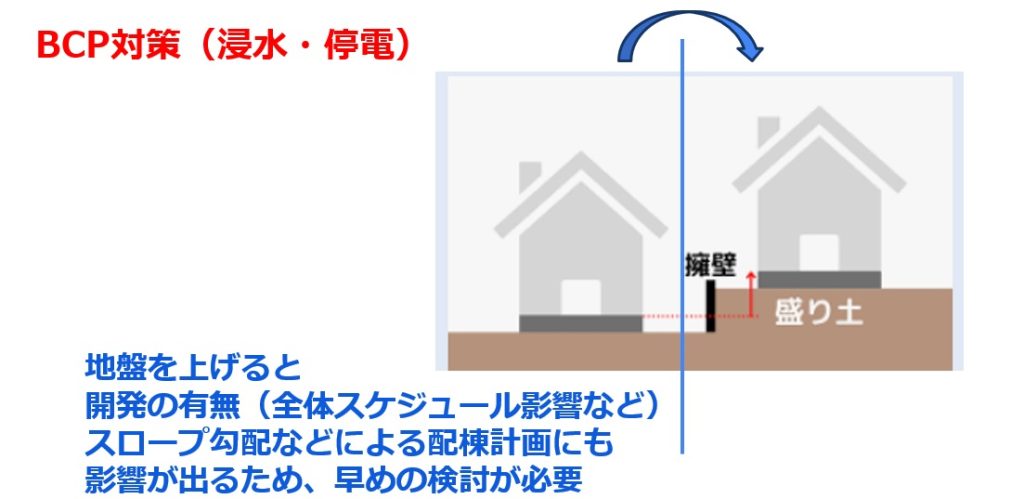

西村:そこで、こういう海側の埋め立て地で計画する時に、後々よく考えたらもう少し地盤を上げておきたいなという話で、左側の状態を右側の方に、擁壁であったりとか、別に擁壁でしなくても、法面などで盛土をしていってというのもゼロじゃないと思います。

こういうことを後で決めてしまうと、スケジュールにも影響が出たりとか、当然開発の有無、開発のかからないやり方もあるかと思いますが、結構影響が出ます。特に、配棟計画におきましても、道路からレベルが上がりますので、そこのスロープ勾配と、これが適正なのかなということで、設計等の時間がかかったりしますので、盛土などをする場合は、特に早めに、これを余計と捉えて検証すると、まあ全体のスケジュールというのはうまくいくんじゃないかなと思われます。

今回は、動画の22分程度までの部分をテキスト化しています。これ以降の内容は、分割して別の記事でご紹介していますので、そちらでご覧ください。

後編は、配置計画の三大要素である「行政」の部分から紹介します。

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第二弾 【21分41秒~37分59秒程度】

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第三弾 【38分12秒~】

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼