【動画付き】設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~第二弾 【21分41秒~37分59秒程度】

投稿日:2025.04.18

更新日:2025.09.25

お役立ち情報

今回は前回に引き続き、2025年2月26日(水)に行ったRiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説 vol.1”配棟計画編”』について、お時間の関係などでセミナーに参加できなかった方のため、いくつかの話題に分割しセミナーの内容を詳しく紹介します。今回は第二弾となります。

本編動画は下記URLよりご視聴いただけます。ぜひご視聴ください。

【ご視聴はこちら】第16回RiSOKOセミナー動画

以下の内容は、セミナーの内容をテキスト化したものとなります。皆様にわかりやすいよう、一部言い回しなどの修正は行っていますが、基本的に動画内で発した言葉をそのままご紹介しています。

危険物倉庫の基本的要件【21分44秒~37分59秒程度】

これ以前の内容は、『設計者による危険物倉庫計画解説〜配棟計画編~第一弾』をご参照ください。

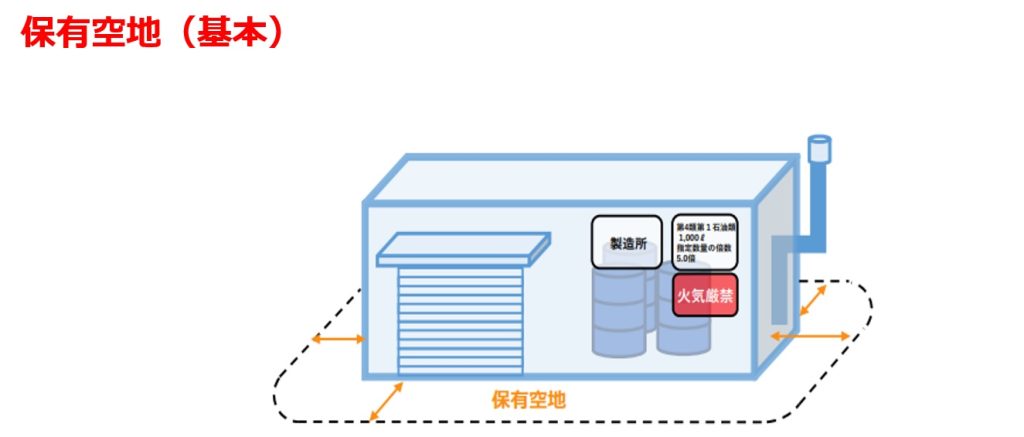

西村:消防で初めの段階で一番気になるのは保有空地です。その他は、車両動線の乗り入れ口をどうしていくかという点が配棟計画に大きく影響します。

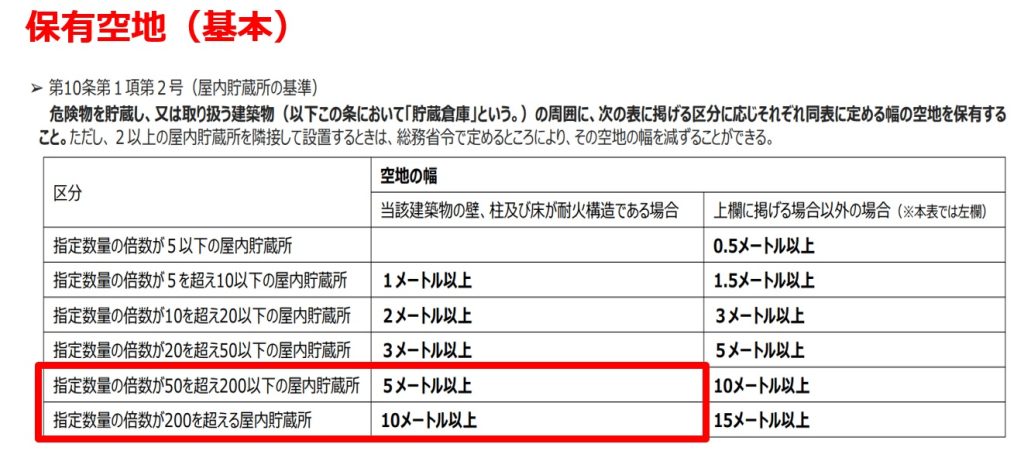

西村:保有空地の基本と書きましたが、皆様もご存知だと思いますが、建物から一定数の空地を取らなければならないと決められています。こちらは「どの程度取らなければならないのか?」という数値です。

西村:こちらもご存知の方が多いと思いますが、指定数量の量で決まります。50倍を超え、200倍以下の場合は10mですが、耐火構造の壁にするなど、一定の壁を作れば、5mになります。そして、200倍を超える場合は15mですが、先ほどの条件を満たすと10mになります。通常は、10mという形で、保有空地をとっていると思います。

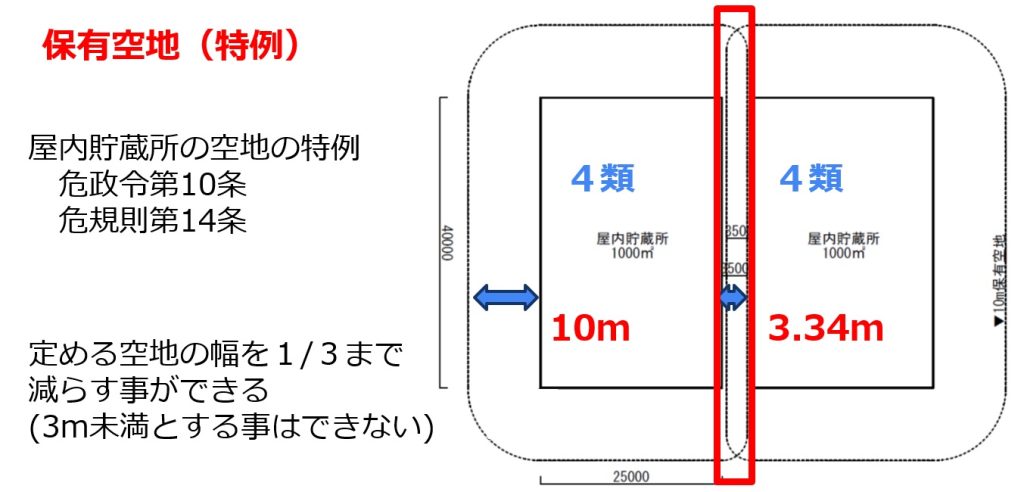

西村:ただ、こちらは結構メジャーな話になりつつあると思いますが、保有空地にも緩和される特例の条文があります。これは法令の方にもちゃんと緩和条文として載ってあります。危政令の10条や、危規則の14条の中です。

これがどういう内容かというと、4類と同じ類の同士、類が違っても条件を満たしている場合は、この10m、仮に10mであれば、それを1/3まで減らすことができると。ただ、最低は3m未満とすることはできませんよ、ということです。

この1/3はかなり大きいです。10mを「3」で割ると3.33、まぁ3.34m以上の空地で済むということになります。

それで、危険物倉庫が「なぜ土地利用がうまいこといかないか?」「難しいか?」というと、これは間違いなく保有空地が大きいために敷地の持つ建ぺい率を使うことができないので、こういう特例をうまく利用していかないと、面積を確保するというのは結構難しいと思われます。

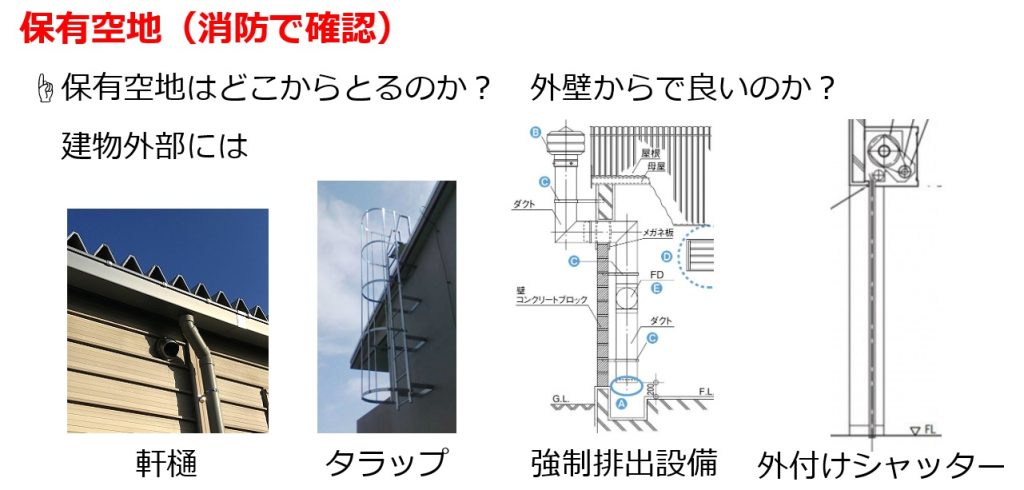

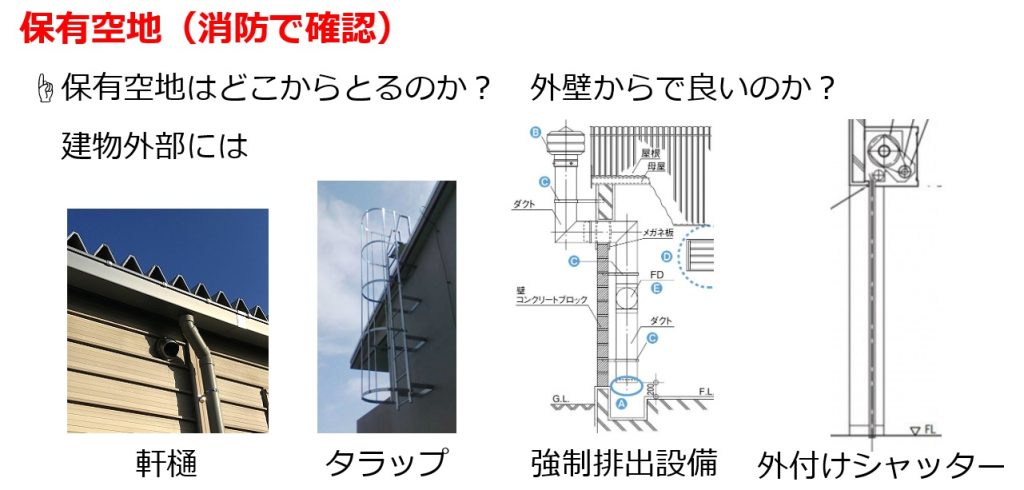

西村:あえてここで「消防で確認」と書きました。保有空地というのは、「どこから取るのか?」皆さんは、建物をイメージされると思うのですが、建物の外周にはいろいろな物がついてます。当然、どのような建物にも軒樋みたいな物は絶対についていますが、これは外壁の外側に出ています。その他、屋上の点検のためにタラップもよくつけます。

危険物倉庫では、先ほど写真で見ていただきましたが、強制排出設備というのは、上にベンチレーターがついたりとか、いろいろなやり方はあるのですが、代表的にはこういう形になります。

これもやはり、壁芯から捉えると、場合によっては1m近く出ています。右側のシャッターというのは、防爆構造を避けるために、あるいは防爆シャッターを外すために外部側に外付けでシャッターをつけているケースが多いかと思いますが、これも外壁の外側につくことになります。

こういういろいろなものが、場合によっては(壁から)1m近く出てくるものがあり、「どこから取るべきか?」ということが、行政によって変わってきます。

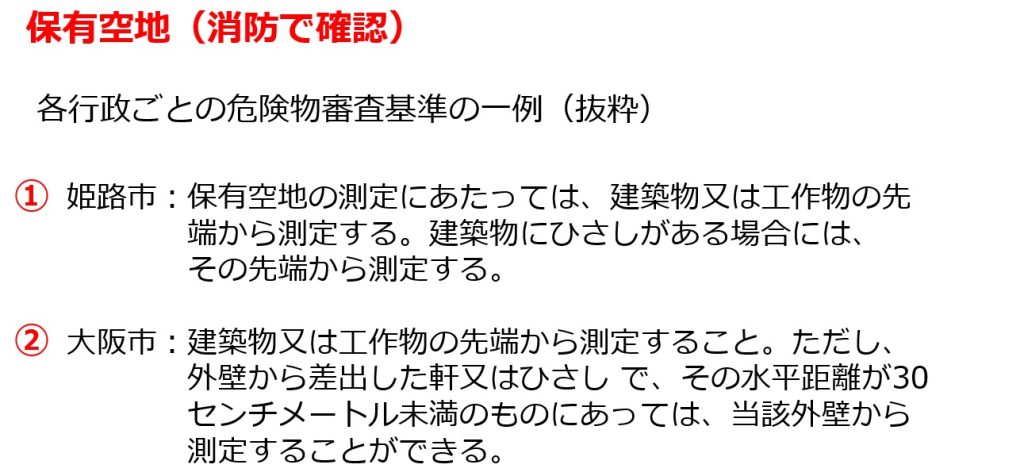

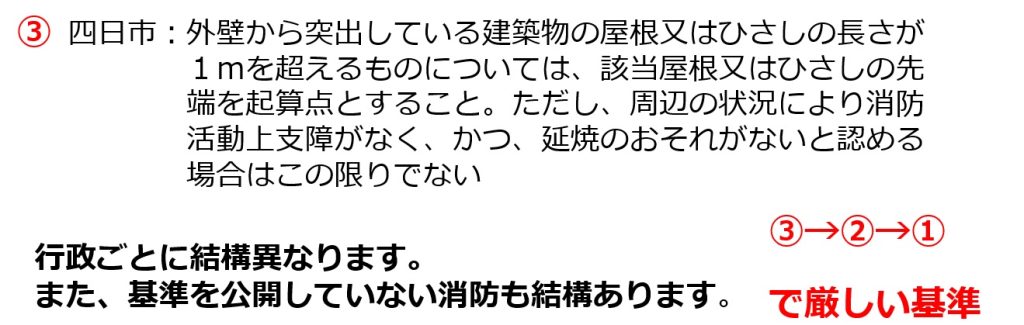

西村:ここで、あえて各行政の事例の抜粋として、保有空地に関するゾーンを紹介します。姫路と大阪ともう一つ四日市です。関西付近をまとめて書いています。

姫路のこの記載は他の行政でも結構あります。これがちなみに一番厳しいです。

保有空地の測定にあたっては、建築物又は工作物の先端から測定する。建築物にひさしがある場合には、その先端から測定する。

これはどういうことかと言いますと、先ほどついているこういう(「保有空地(消防で確認)」の1番目の画像を指しています)いろいろなものの先端から取りなさいよということになります。

こうなると、各設備がどういう位置につくかを理解しながら配置計画をしないと「あらこれ入らないよ…」といった話が結構あったりします。

大阪市の基準で書かれているケースも結構あります。ただし書き以降を読みます。

外壁から差出た軒又はひさしで、その水平距離が30センチメートル未満のものにあっては、当該外壁から測定することができる。

この出ている部分が30cm以内なら外壁からとってくださいという意味です。例えばこういう軒は、工夫すると30cm以内に収まります。ただ、タラップは難しいですね。タラップの場合は、30cm超えているので、これはタラップの先端ですというような基準です。

三番目に書いている基準も結構あります。四日市市は、その中でも少しゆるいなと感じますが、ここで書かれているのは1mを超えるものについては、庇の先端から取ってくださいという基準です。先ほどの、いろいろついているものが1m未満であれば、外壁からとってもいいというような基準です。

かつ、但し書きで、

周辺の状況により消防活動上支障がなく、かつ、延焼のおそれがないと認める場合はこの限りでない。

これは、そういう状況であっても、1m超えていても、ひょっとしたら協議でいろいろな話ができる可能性があるかもしれないという意味です。

要は、三つぐらい代表的な基準がありまして、「現状なりのすべて外側から取りなさい」というのと、「30cm以内は外壁ですよ」と、「1m以内は外壁ですよ」ということです。

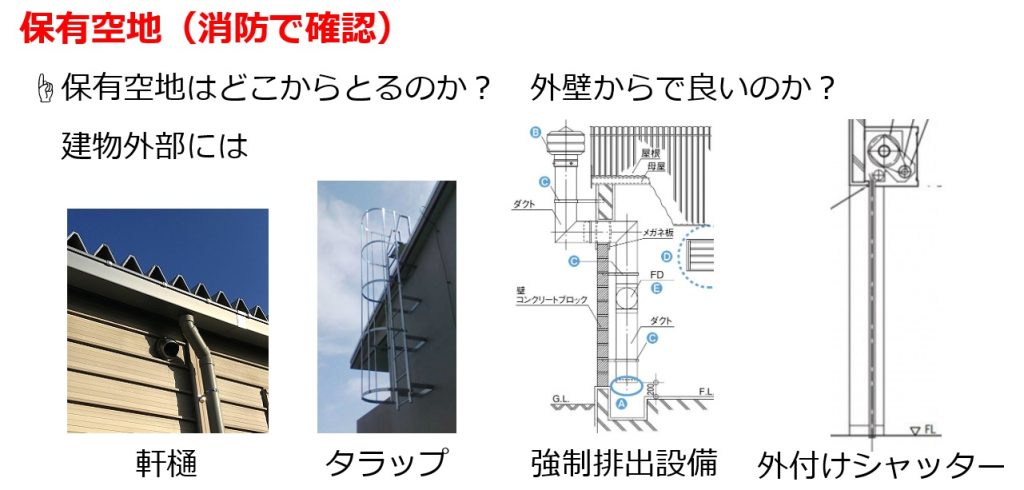

西村:これを図で表しますと、行政によっても結構基準が変わるのだということがわかります。

右側が、一般的に庇をつけて下で荷役を含めてやってる絵面です。左側が、それ以外の面ということで、ここではシャッターの図を出してますが、いろいろなものがついているという状況なのですが、①番の最も厳しいパターンであれば、「全部出っ張りから取ってくださいね」というような話になります。

②番目の30cm以内についてです。ここも先ほどございました、軒が30cm以内だったら外壁から取ってくださいと、30cmを超えているようなシャッターと強制排出設備は先端から取ってくださいとなります。

最後にあった③番というのは、1mを超えるものというのは結構少ないです。「ない設計」は多分できると思います。その場合は、全部外壁からとれるという状態になります。

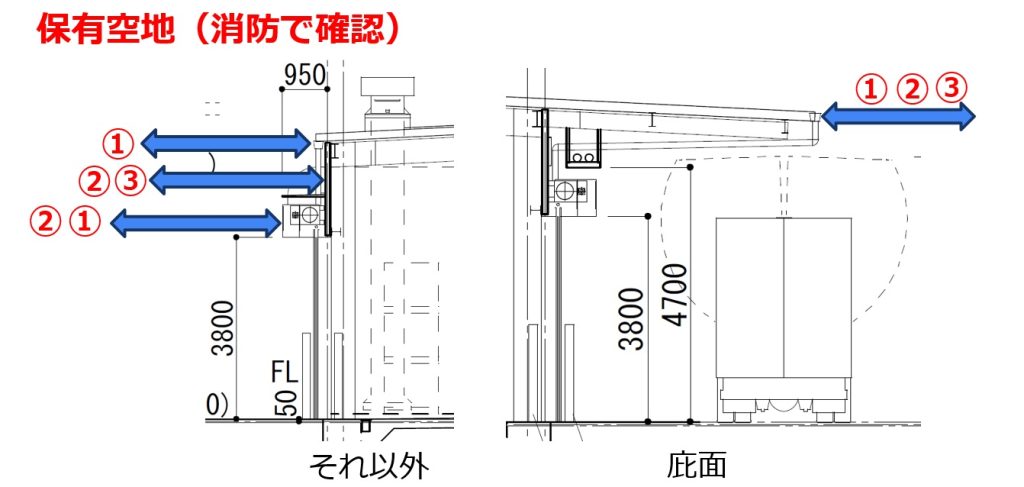

ここで、①〜③で面積でどれだけ違うかというのを、簡単にですが図でおこしました。

西村:ケース的には少ないかもしれませんが、間口25m、奥行き40m、逆パターンが多いかと思います。

(青い数字の計算)これを二つ並べた時に、奥行きでいくと保有空地が10m、建物40m+10mで60mで、もう一辺の方は、保有空地10m、間口25m、間を1/3の緩和を使って3.5mとすると、「60m × 73.5m」という計算になり、これを掛け算すると4410㎡となります。これが保有空地と建物で、四角で捉えた時に必要な面積になります。これがある意味一番ゆるいパターンです。

(黄色い数字の計算)次に、一番厳しいパターンでいくと、特に間仕切りを作ったりすると、強制排出設備を多分こっち側に出さないといけないな…など、問題が生じるため、こっちに90cm出ます。庇の先端は一緒です。この幅に関してもこの辺になんかつくとなると90cm出ます。

それで、緩和を可視化しているところは特に3.33m、必ずとならなければならない状態でありますので、ここも両方側からとると90cm、90cm、90cmとなります。

それで、このさっきの90cmについて、y方向90cm、X方向はこの三つを掛け算すると、まあ3.6m足して掛け算すると4696㎡となります。これは全部一例ですが、差額で見ても約286㎡、86、7坪ほど変わってきます。

これを「配棟計画はこれでいいな」という中で後で気づいてしまうと、もう建物を小さくせざるを得なくなるとか、お客さんにお伝えしている面積を確保できない…とかということになることも考えれないこともないので、皆さん注意していただきたいなと思っております。

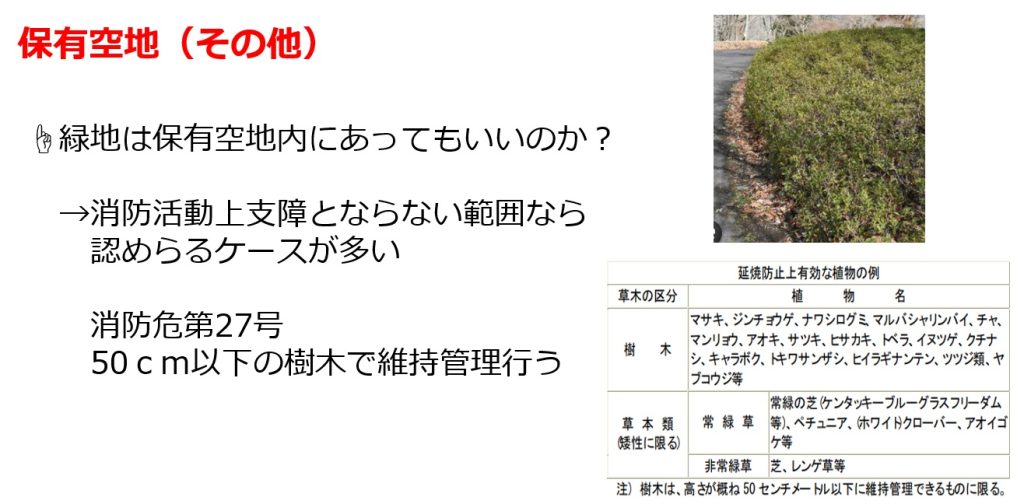

西村:保有空地に緑地を入れたいなという話は、お客様からもよく言われたり、アドバイスいただいたりすることがあるのですが、基本的には入れれるケースの方が多いです。

こういうのも消防の規則第27号の方で、これは全高等基準で受ける内容なのですが、「50cm以下の植栽で維持管理を行うこと」ということであれば、いいですよと言ってくれることがありますし、こういうのは各行政庁ごとで記載されていると思います。

ただ、厳しいところでいきますと、この「維持管理を行う」という部分で、毎回検査に行った時に50cm以上あったら「これはだめです」と明確に言われる行政もあります。となると、低木を植えた時に、その維持メンテナンスというのは、気づいたら50cmを普通に超えていきますので、ちょっと注意していかなければならないなというのはあります。

これが先ほどの保有空地。ここをおさえておくと配棟計画には後で困ることはないかなと思います。

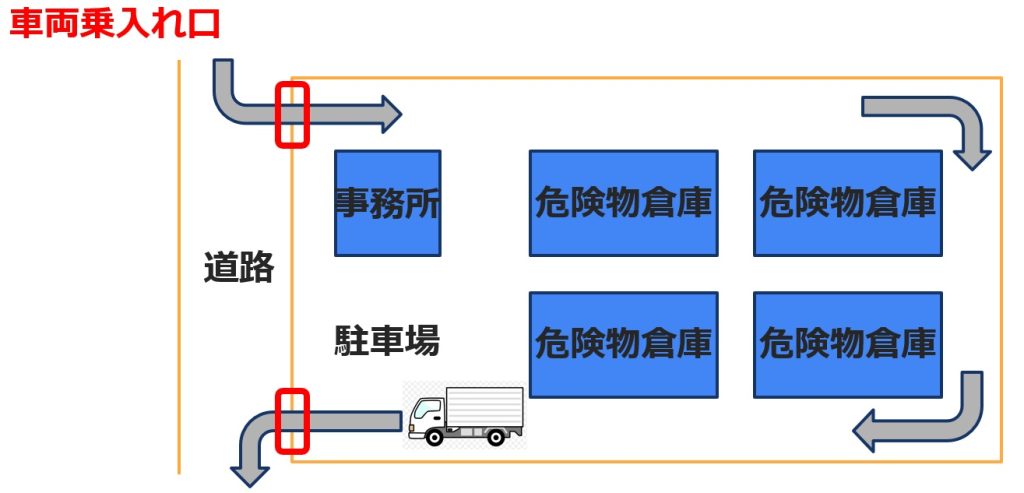

西村:その上で倉庫の計画をしていった時に、当然車両の出入り口を決めて、進めていくことになると思います。やはり理想なのは、入り口と出口を分けるという方法です。

あえて一緒の方が管理をしやすいというお話もあるかと思いますが、出口と入り口を分ける方が、入ってくる車両が多い場合は「管理しやすいですよ」というお話をよく聞きます。こういう時に二箇所の開口部を設けなければならないと…。これができるかできないかも、場所によって変わりますので、この辺をちょっと押さえておいてもらえばいいかなと思います。

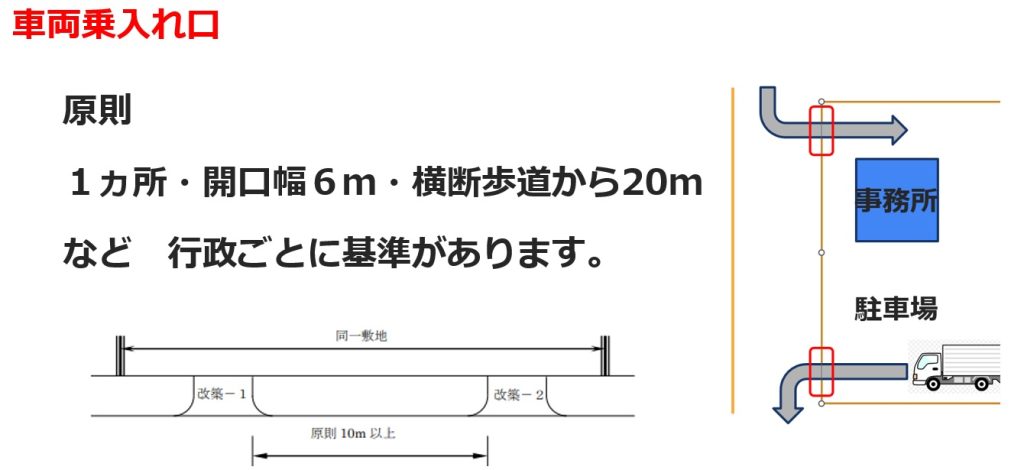

西村:基準を読んでると、原則論で書かれています。「一箇所ですよ」、「幅6mですよ」「公道からは20m離してくださいね」など。ただ、そんなことをしていると成立しませんし、ちゃんと状況に合わせて行政の方も対応してくれます。

「この場合はその限りではありませんよ」というような話の中で、よく言われるのは、こういう歩道の切り下げを二箇所設けるのなら最低10mは離してくださいねと。二箇所設ける以上、やはり10m以上離れるような敷地が多いかと思いますので、この辺はおさえておいてもらえれば、後の計画で困ることはないかなと思います。

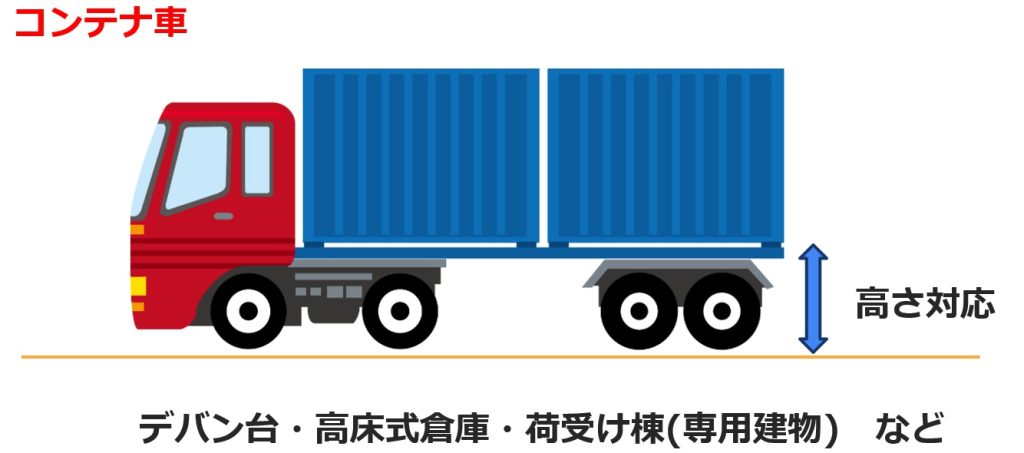

事業主様の使い勝手によって、やはり計画は変わってきます。ここでコンテナ車と温度管理倉庫と消火スペースについて、ご説明したいと思います。

西村:コンテナ車は、やはり高さ対応が必要になるということが、一番大きな計画上の要因が出てくるのかなと思います。皆さん、この高さ対応というのはデバン台だったりとか、高床式倉庫にしてみたりとか、荷受け棟を設けるというような対策をとっての危険物も含めて一般的な倉庫は運用されるかと思います。

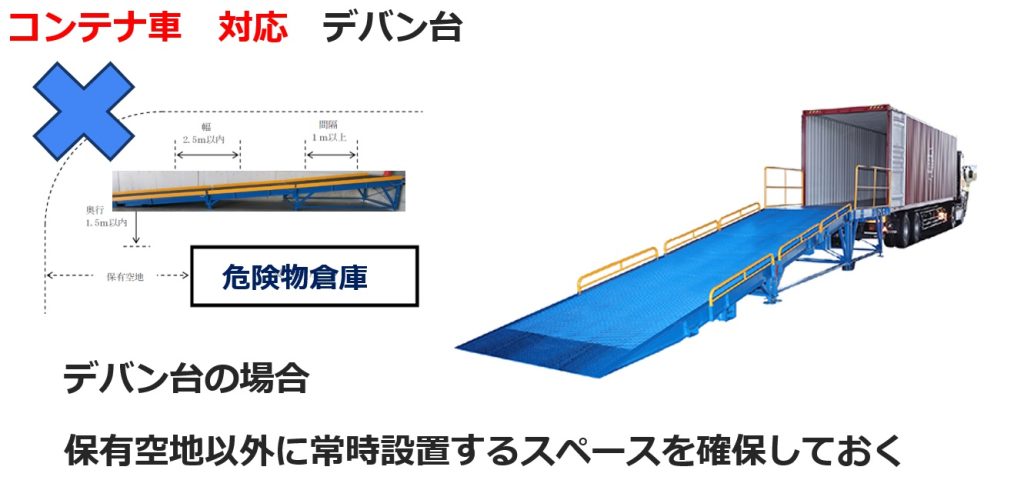

西村:危険物倉庫ならではみたいな作りについてご説明しますと、このデバン台は、通常、使う分には何も消防から指導を受けることはないのですが、使わない時の保管場所というところで、保有空地に保管していると、ダメなのです。といいますのは、保有空地は駐車場利用ができない状態になってます。常時、空地でなければならないと決められています。ただ、使うという作業においては別に構わないという形になります。

過去に私どものお客様で、保有空地の中にデバン台を置いていたら、消防から指導されました…というようなお話は聞いたことがあります。なので、計画上、デバン台の置き場はここですよということを配置計画の中に入れておくというのは一つのポイントかなと思います。

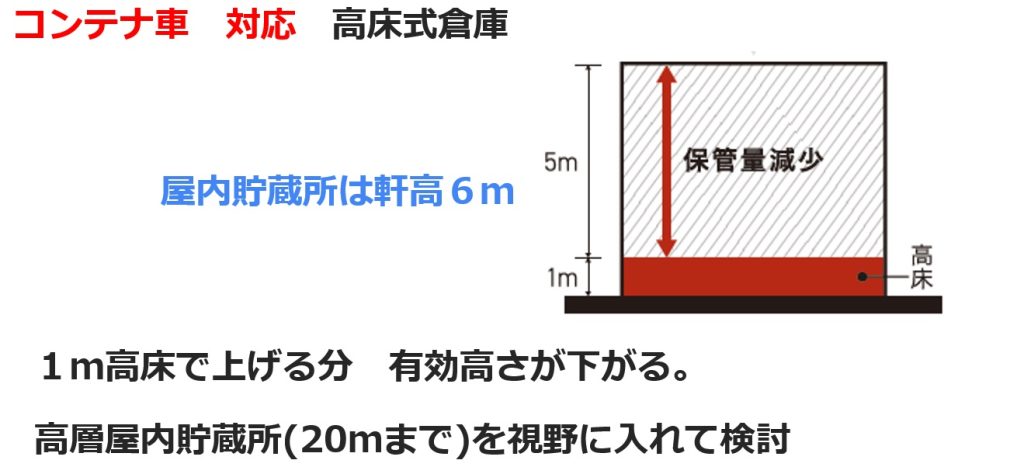

西村:次は、高床式倉庫にした場合の懸念点ですが、先ほどありましたように、屋内貯蔵所の一般的な基準とすると、軒高6m未満におさえなければならないという一つの基準があります。この場合、高さの取り方が周囲の平均地盤から取りますので、この接する点から取ります。1m上がる分、倉庫の中は1m下がって5mになります。当然、中を平置きで使っていただく分は全然問題ないかと思いますが、やはりそういうわけにもいかず、多層組とかラックとかいうケースが当たり前になるかと思います。そうなった時に、本当は4段入れたいんだけど置けない…という話になったりします。

そういう時は高層式という20m未満での届け出の方法があります。この場合、ちょっと基準が変わりまして、移動式のタワーが使えなかったりとかそういう制約はあるのですが、こういうことをはじめの計画のところで意識していただければ、特にお困りになることはないかなと思います。

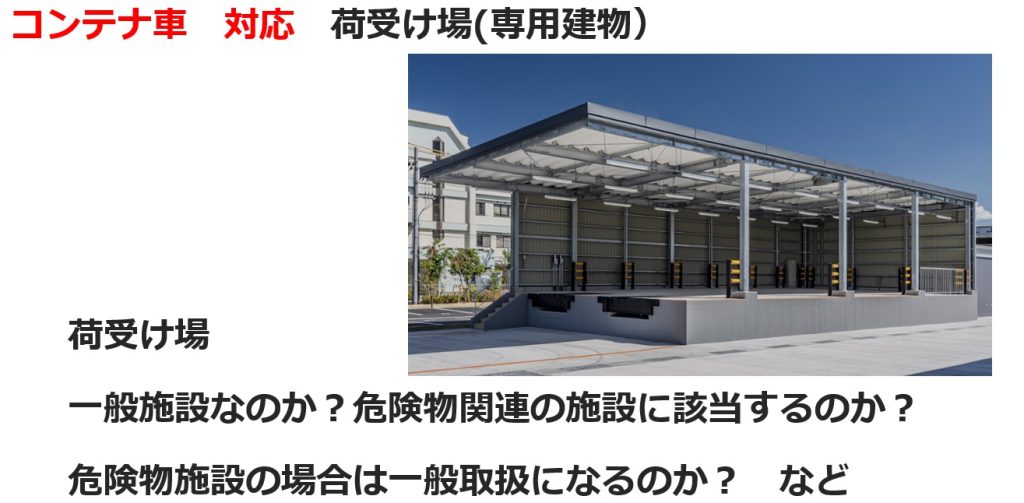

西村:もう一つ、複数棟設けて、コンテナ対応までしていこうと思うという時についてです。

コンテナ車は、軌跡もでかいです。10m、10mうまいこと回れる、回れないっていう話があったり、一箇所にまとめて荷役をしたいというお話は私どもよく聞かせていただきます。この場合、それ専用の施設を設けるというのも一つの手かなと思っております。これは過去に私どもでやらせてもらった実例です。

ただ、この荷役ができる荷捌き場みたいなものの「建物用途は何になるのか?」というのは、一つ大きなポイントになります。一般の建物でいいのか?やっぱり危険物関連の施設になるのか、その場合は一般取扱所になるのか、それとも貯蔵所でいけるのかという点です。

それで、やはりこういう荷役場を作る場合というのは、外壁がない方が見通しが良いというお話は聞きます。それを実現できる方法が、「危険物施設の一般にいけるのか、何々でいけるのか?」みたいなところが結構変わってきますので、この辺はこういう「やりたい」ということを、早い段階で要望を設計士さんにお伝えいただくと、準備したり整理などはしていただけるかなと思います。

ちなみに、一般取扱所になった場合で、保有空地の緩和の1/3を屋内貯蔵所としようと思った場合は、これは違う施設になるので使えないです。

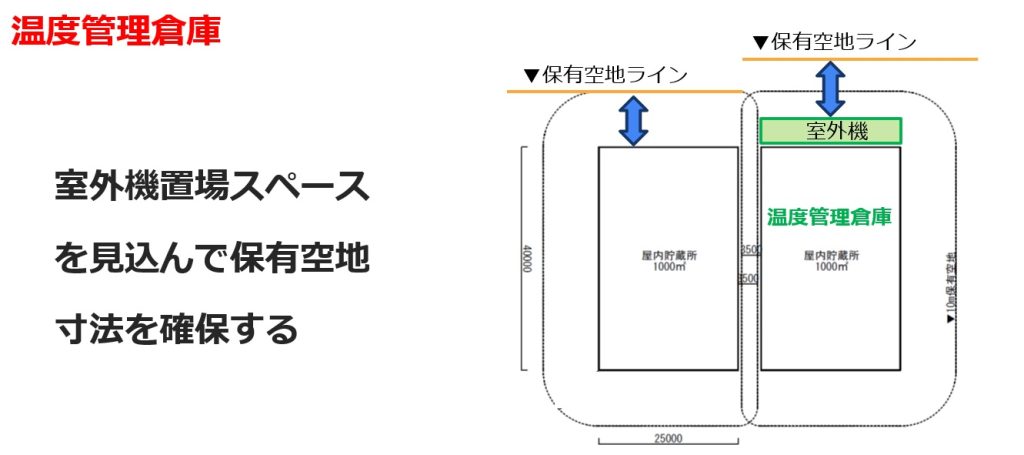

西村:次は、温度管理倉庫です。温度管理倉庫と言いますのは、やはり温度を一定温度以下にするために、空調対応していくケースが多いかと思います。そうなった時に空調の室外機はどうなるかというと、やはりこういうふうに緑で示したように(上図の緑部分)スペースが必要になります。

そして、そのスペースから保有空地を取りますので、あらかじめ計画に取り入れておかないと、保有空地にかかるみたいな話になることもあります。

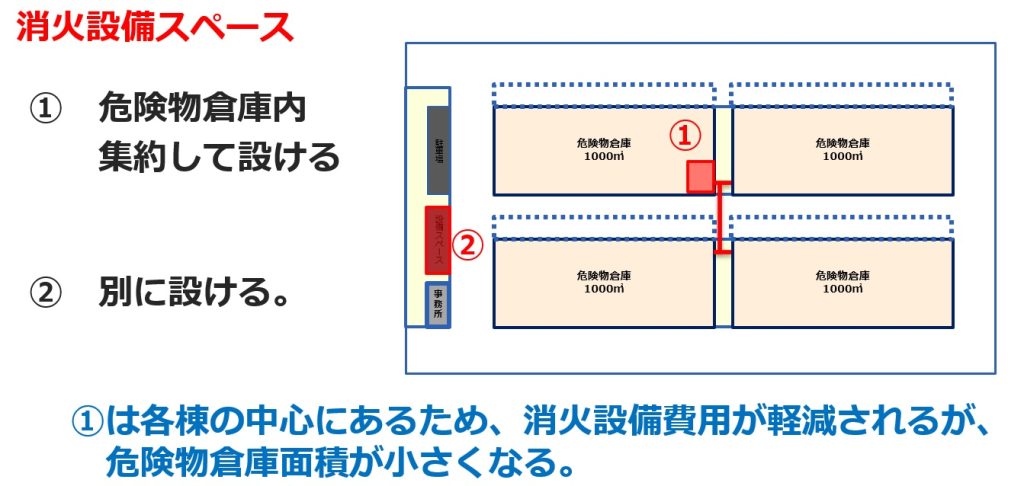

西村:最後に書きましたのが消火設備スペースです。これは、泡であったり粉末であったりと、危険物倉庫でこの条件にかかれば、固定式と言われる消火設備を設ける必要があります。これは、結構コストがかかりますし、スペースもあります。またメンテナンスも必要になります。

これを大きく考えると、例えば複数棟建てる場合は、この危険物倉庫の中にあえて入れるケースもあります。それで、集約して設置すると、各棟への配管が短くなったりしますので、コストが下がったりします。別に設けるというのは、そういうスペースを設けて、ここから配管を持って行ってするという形です。消火設備の配置は、配管も維持メンテナンスも含めて、なかなか費用がかかるものですので、どっちがいいかということは、判断していくことになるかなと思います。

ただ、やはり図の①番の場合は、危険物倉庫の、この1000㎡で区切られた空間利用の中で、「こんなものがあると倉庫内の面積がちっちゃくなって貸出スペースが少なくなるので使えない…」というお話も当然ありえますし、その場合は、コストでもお金を出してでも②番を行うべきだというケースもあるかなと思います。

ここまでは、細かな話もありましたけど、どういうふうに配棟計画していったらいいかという内容でした。

今回は、動画の22分〜38分程度までの部分をテキスト化しています。これ以降の内容は、分割して別の記事でご紹介していますので、そちらでご覧ください。

第三弾は、三和建設の事例を用いた解説部分から紹介します。

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第一弾【0秒~21分41秒】

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第三弾 【38分12秒~】

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼