【動画付き】設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~第三弾 【38分12秒~】

投稿日:2025.05.02

更新日:2025.09.25

お役立ち情報

今回も前回に引き続いて、2025年2月26日(水)に行ったRiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説 vol.1”配棟計画編”』について、お時間の関係などでセミナーに参加できなかった方のため、いくつかの話題に分割しセミナーの内容を詳しく紹介します。

本編動画は下記URLよりご視聴いただけます。ぜひご視聴ください。

【ご視聴はこちら】第16回RiSOKOセミナー動画

以下の内容は、セミナーの内容をテキスト化したものとなります。皆様にわかりやすいよう、一部言い回しなどの修正は行っていますが、基本的に動画内で発した言葉をそのままご紹介しています。

事例紹介【38分12秒~48分05秒程度】

これ以前の内容は、『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~第一弾』、

『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~第二弾』をご参照ください。

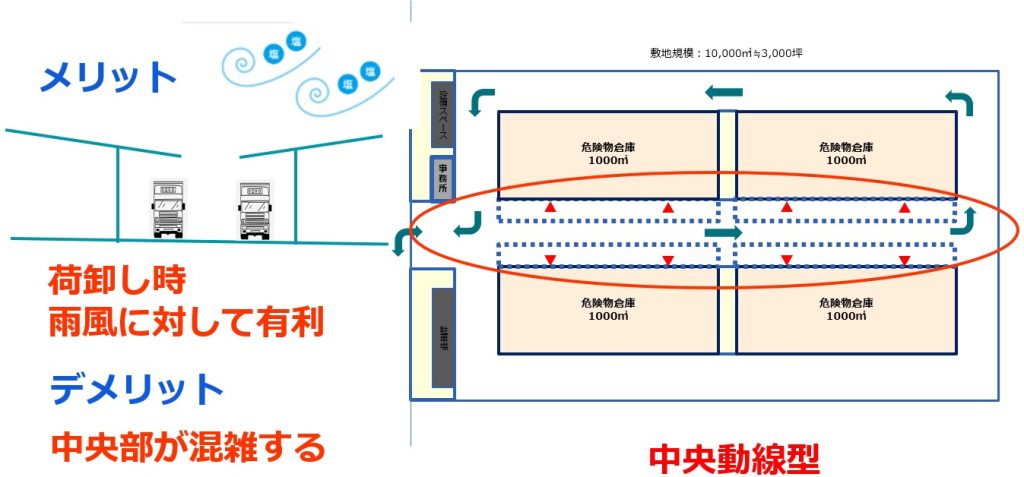

西村:ここからは事例紹介としまして、複数プランの代表的な事例を見ていただきたいと思います。

西村:例えば、1万㎡の敷地の場合、だいたい4棟ぐらいになると思います。敷地面積3000坪で4棟ぐらい。

その時に4棟建てようと思うと、どういうケースがありえるのかなというのを数パターン説明します。

上の図に、勝手に中央動線型としましたが。このケースは、車両動線を真ん中に持ってきて、入り口は全部こっちに向けますというような状態の時は、上図の赤丸部分は、庇が出ますので、荷下ろしの時に雨風にさらされづらいということがあります。当然、保有空地というのはこの間(庇と庇の間)でとります。ここも隣棟間の緩和がききますので、場合によってはこれは3,333でいける可能性があります。こうすると、荷捌きがしやすくなります。

ただ、これにはデメリットがありまして、車両がこういうところでたまることが、中央を抜けるのに混雑の原因になって危ないということもありますので、必ずしもこれが計画に適したことにならないケースもあります。これは使い方次第だと思っております。

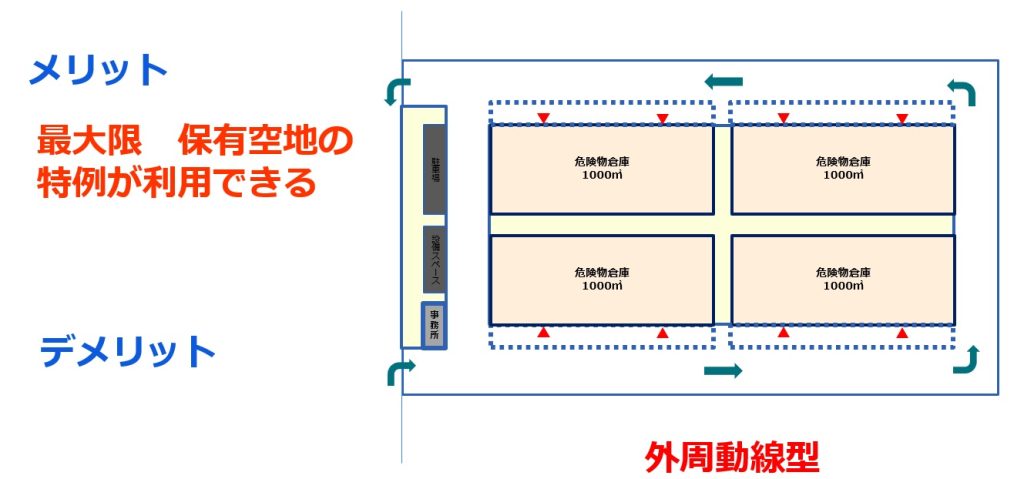

西村:次は、4棟を全部外側に向けた、外周動線型です。ぐるっとこう回る場合。

このタイプの最大のメリットは、保有空地の緩和が4棟すべて使えますので、(敷地面積)が一番最小でできるケースがあります。先ほどの強制排出設備とか、出てくるものがどれだけの基準であるか、外壁からとっても良いという状態であれば、有効に面積を小さくすることが、この中でもできるかなと思います。

デメリットはちょっと書きづらかったので書いていないのですが(上図を指す)、これが運用形態に合わないということであれば、当然対応できないかなと思っております。

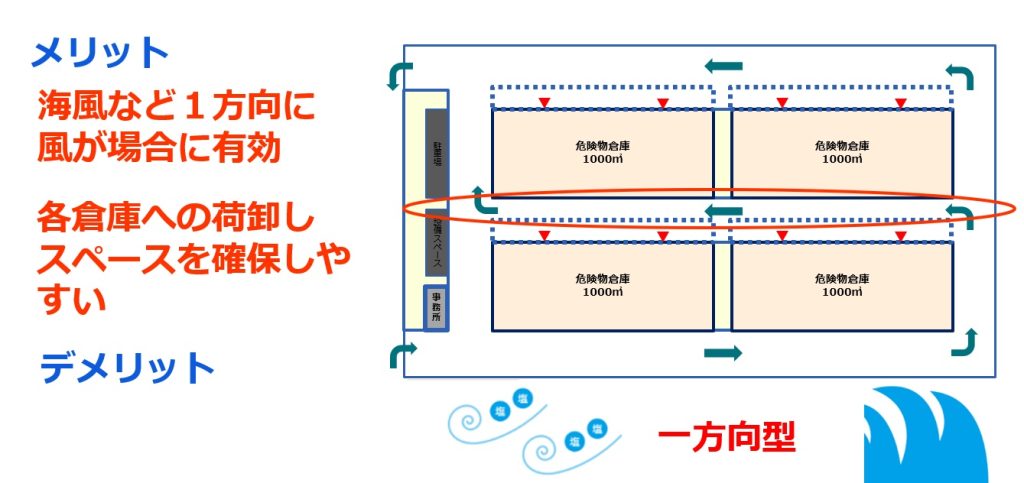

西村:続きまして、同じような形状であったとしても、一方向に向けるということはありえます。

特に海側とか、こちらから海風が吹くということになりますと、そちらに開口があると、どうしても庫内に潮気を含む空気が入りやすくなるので、あえて全部背を向けますというようなケースはありえるんじゃないかなと思います。

かつ、こういうスペース(上図の赤丸部分を指す)というのは、他の倉庫の入り口がないので、専用的に荷下ろしがしやすい、スペース確保をしやすいというような話も聞いたりします。

※ここもデメリットは記載していません。

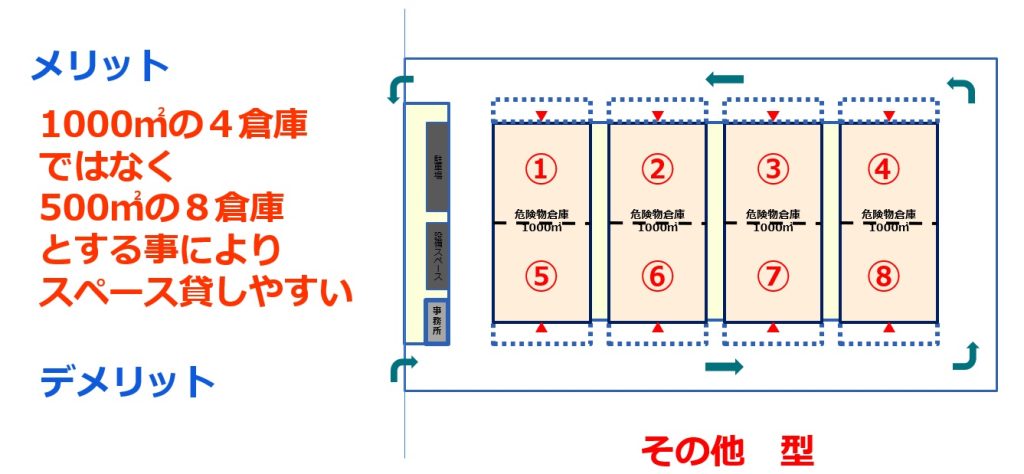

西村:その他に、面白いパターンとして載せました。通常、こういう細長い危険物倉庫は、やはり倉庫内が使いづらいということで作ることは少ないかと思います。

しかし、あえてこういう形状で1,000㎡を4つ並べ、こう真ん中で区切ります。

要は、500㎡の倉庫を12345678と、1,000㎡を4つではなくて、500㎡の倉庫を8個をあえて作ると。こういうケースは、スペースごとどこかで借りていただくケースの会社様で、1,000㎡ではちょっと大きすぎる、500㎡の方が流動性などを含めてお話もしやすいということで、500㎡という基準でずらーっとになったら数も増えますし、埋めやすさもあるという話を聞いたことがあります。そういうケースもありえるのではないかなと思っております。ただ、外周型になります。

三和建設では、課題解決事例シートというものをホームページに載せております。先ほどRiSOKOブランドマネージャー松本から説明がありました、RiSOKOのホームページよりダウンロードできますので、よければまた見ていただきたいなと思います。

ここでは、この事例を数点ピックアップして説明したいと思います。

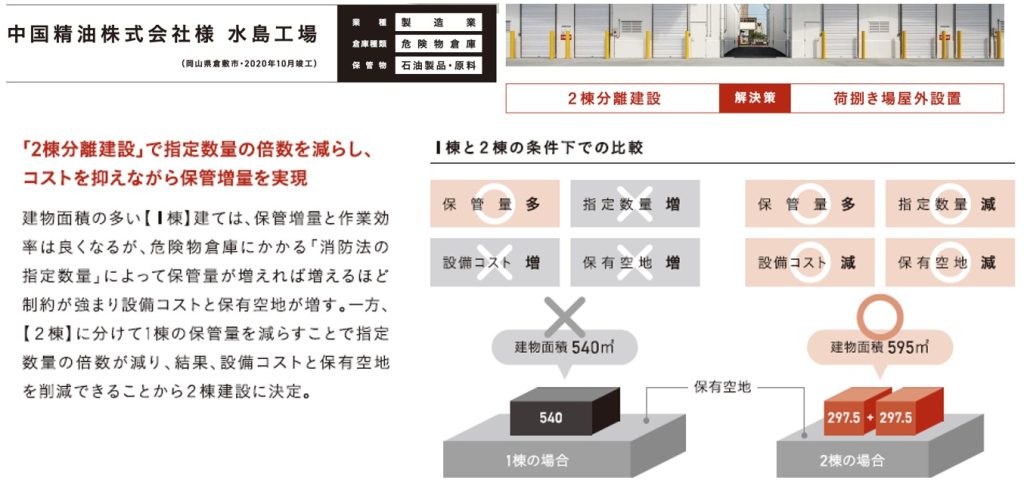

西村:第一事例は中国製油様です。

この事例は、メーカーで作ったものをここに保管するという、そこまで大きな危険物倉庫というわけではなかったのですが、保有空地と中のバランスを考えると、一棟で建てるより、二棟に分けて、保有空地5mのタイプで建てた方が、トータルの建築面積と保管数量を増やすことができますというケースもありえます。

保管物によれば、建物のサイズをあえて小さくして二棟に増やすという形の方が、有利になったり不利になったりします。これはもう都度検討になりますので、一つの事例としてここで出しました。

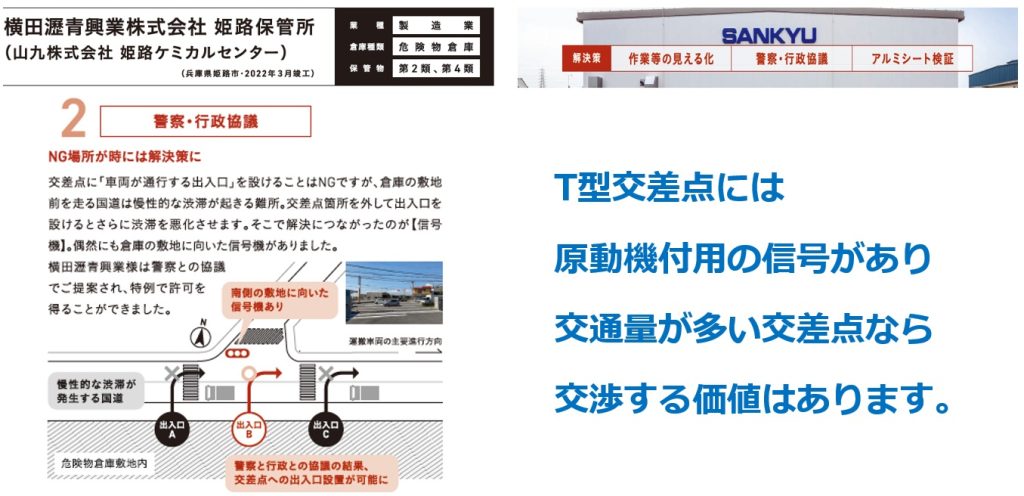

西村:次は、危険物倉庫というより、出入り口、先ほどありました車両出入り口をどこに設けるかというお話に関わる事例です。

新たに購入した敷地で、このケースは、T型交差点という交差点に開口をあえてを設けたいと。T型交差点の特徴としてまして、よく車両が来ない側に信号機が付きます。これは何かというと、二段階右折の原動機付自転車のための信号機なのですが、当然、これはちゃんと連動していていますので、ここに開口部を設けることができたら、信号機も利用しながら右左折がしやすくなるということがあります。

特に前面道路が国道で、交通量が多い場合、当然、左折で出ていくことがほとんどだと思うのですが、右折で出ようと思ったら、こういう土地でかつ、相談に乗ってくれる行政であれば、有効的になるのかなと思います。

ただ、先ほどからある「歩道から何m?」だったり、そもそも交差点内に切り下げはNGという前提条件がありますので、必ずできるとも限りません。状況だったり、警察も相談に乗っていただいたり。お客さんも一緒に相談に乗っていただく中ですすめて、成功した事例として出しました。三和建設では、上記の件以外にも事例が数件あります。

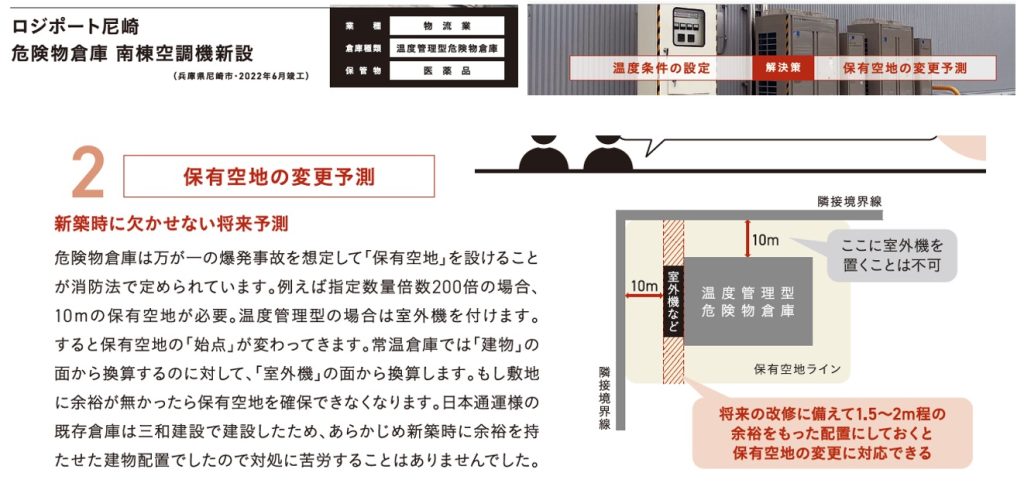

西村:次の事例が、保有空地の予測という形で、これはロジポート様のお仕事させてもらった時の話です。はじめは、冷蔵・冷凍倉庫ではなく、常温の危険物倉庫なのですが、将来対応としてそのスペースをあらかじめ見越して、保有空地を確保するというようなやり方です。将来なかった時もここにできると。

実際に、引き渡した後に冷蔵・冷凍のある部分を設けたいという話で、ここに室外機を設けても、保有空地はそのまま確保できましたとなりました。要は、事前に余剰スペースを見越しておくか、見越しておかないかというような事例です。

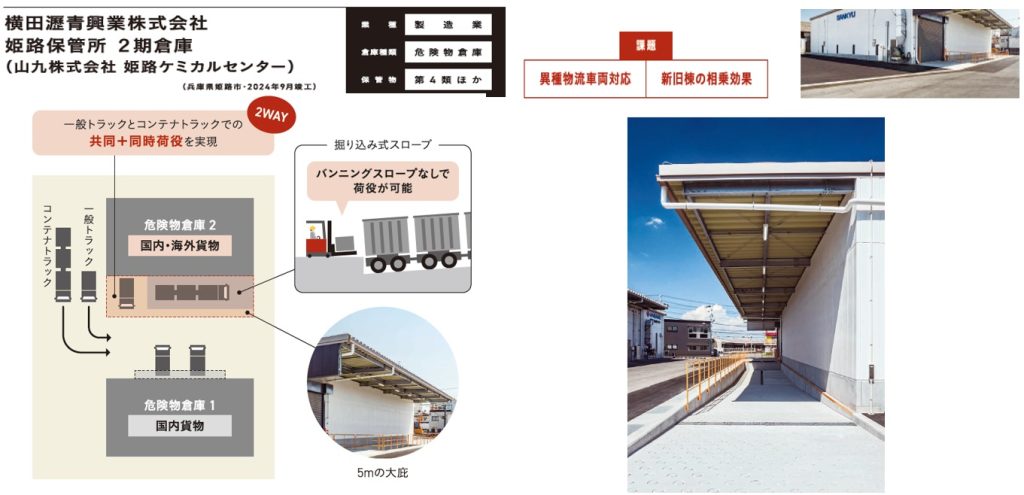

西村:これはちょっと面白い事例なのですが、先ほどありました、横田瀝青様の2棟目の計画をした時の事例です。

左側をちょっと見ていただきたい(上図の左側)のですが、これは一棟目で建てた倉庫です。そこにもう1棟建てるという話になったのですが、ここは海外荷物をメインで出し入れするというお話なのですが、フォークは同じフォークを含めて利用したいという要望でした。

デバン台でとりに行くのもいいのですが、常設で下がれるような状態にしておきたいということで。右側の写真(上図)を見ていただくと…、ちょっとイメージしづらいかもしれないですが、要はここにトレーラーが入っていくことになって、あえて下げている状態で、フォーク1台で取り込むことができるということになっています。上げると、建物を上げてしまうので、対応が他に必要になるのですが、地盤をあえて下げに行くということになれば、1台でもうまいこと行きやすいという事例です。

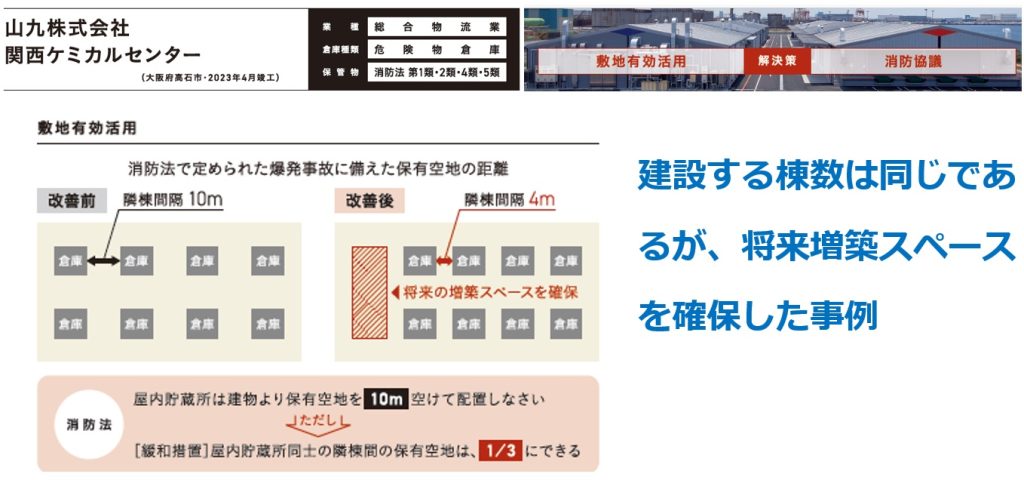

西村:これは山九様とのやり取りの中で出た事例です。

結構大きな敷地で、もともと建てたい棟数は建てられているので、あえて緩和を使わなくても成立はしていたのですが、あえて緩和を使って隣棟間隔を狭めることで、将来の余剰スペースを確保できたという状態です。隣棟間隔の緩和は、使わない手はないと思いますので、せっかくなら使っていただいた方がいいんじゃないかなという視点です。

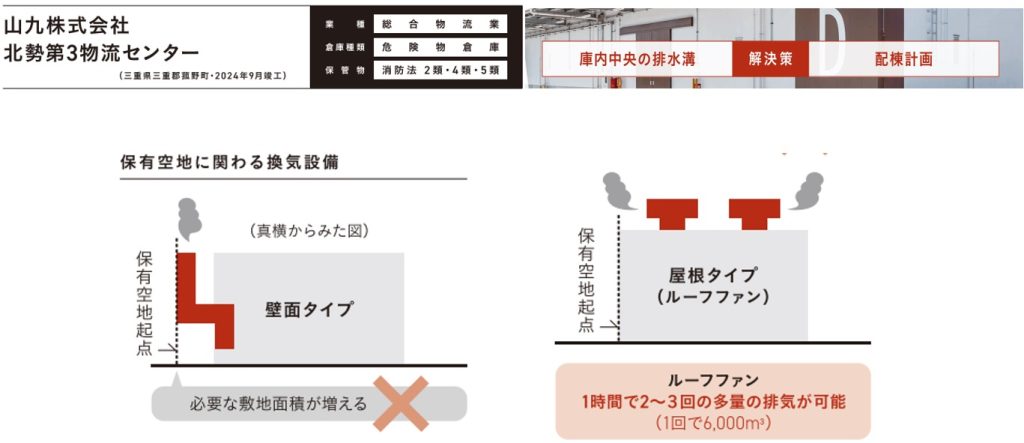

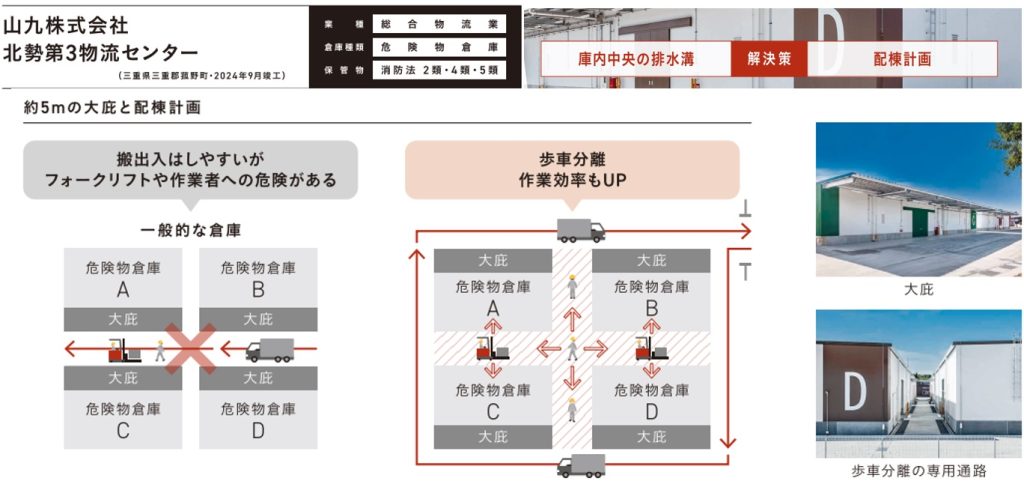

西村:これも同じく山九様の事例です。

これは、どちらかというと取り方が厳しかった。先ほどで言う①番の事例の、強制排出設備とか、いろいろな出てくるものはやはり「その外側から取ってくださいね」と言った時に、敷地面積も正直そこまで大きくなくて、なんとかそこに4棟おさめようと思ったら、余剰スペースは全く取れないということで、あえて「ルーフファンは屋根から抜けます」というようなやり方も一つのやり方じゃないかなと思います。

これは結構オーソドックかもしれませんが、状況に応じて選択するのもありかなと思われます。

西村:次の事例は、同じ建物なのですが、この時4棟配棟するにあたって、緩和が効きますので、この建物等の緩和が3m程度になるということで、歩車分離をあえて行っています。この倉庫に行く歩行者の方は、この間を通ってもらうと、それで、外周部はトラックだけで、という計画で整備した事例になります。

以上が、配棟計画の事例紹介となります。

質疑応答【48分08秒~60分07秒程度】

※ここでしか聞けない質疑応答のチェックはこちらの動画からご確認ください。

【申込】見逃し配信 第16回RiSOKOセミナー動画のご案内

今回は、動画の38分以降の部分をテキスト化しています。これ以前の内容は、分割して別の記事でご紹介していますので、そちらでご覧ください。

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第一弾【0秒~21分41秒】

RiSOKOセミナー『設計者による危険物倉庫計画解説~配棟計画編~』第二弾 【21分41秒~37分59秒程度】

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼