パレット共通化のメリット・デメリットとレンタルパレットを紹介

投稿日:2024.12.26

更新日:2025.03.26

お役立ち情報

現在、物流業界では『パレット共通化』の取り組みが注目されています。パレット共通化とは、パレットの規格を統一するという取り組みで、物流業界における作業効率の向上や他社とのパレットの共有・再利用がしやすくなることで、物流プロセスを改善することができるといった効果が期待されています。

しかし、現在の物流業界は、既に使用しているさまざまなサイズのパレットに合わせて成り立っていることから、パレット共通化の導入には多額のコストがかかるなどの課題が指摘されています。例えば、現在使用しているサイズと異なるパレットを導入する場合、マテリアルハンドリング機器の改修や交換が必要になり、数億円単位のコストが発生する場合もあるとされています。

パレット共通化は、物流業界の人手不足解消や環境負荷の低減の観点からも必要不可欠な取り組みとして国も重要視しています。そこでこの記事では、パレット共通化の基礎知識と導入によるメリット・デメリットなどについて解説します。

参照:官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会「最終とりまとめ」

Contents

パレット共通化とは?

物流業界では、さまざまな場面でパレットが使用されていますが、パレットの規格を統一し、各現場や用途で互換性を確保することができれば、物流業界全体の効率化やコスト削減が実現できると期待されています。

ここでは、パレット共通化の目的や、どのようなサイズに統一しようとされているのかを解説します。

パレット共通化が必要とされる理由

物流業界において、パレットは商品や荷物を効率的に運搬・保管するために欠かせないアイテムです。しかし、企業によって異なるサイズのパレットを利用していた場合、荷物を輸送する際の作業効率の低下やコストの増加といった問題を発生させるとされています。実際に、パレット標準化推進分科会による「最終とりまとめ」では、パレットの共通化がなされていない現状の課題として以下のように指摘がなされています。

- パレット化可能であるにもかかわらずバラ積み・バラ卸しが行われている

※輸送の際のパレット化率は約8割(パレット化可能な荷物のうち) - パレットの規格や運用が統一されておらず、物流拠点にて積み替えが発生

※例えば、貨物の出荷時では約5割の積み替えが発生 - 荷主所有のパレットの回収は、一般的に少量多頻度であり負担が大きい

※レンタルパレット利用率は約3割

現状の物流業界では、本来はパレット化が可能な荷物であるのにバラ積み・バラ卸しが行われていることに加え、パレット化された荷物についても積み替え(パレットからパレットへの積み替え、パレット化されているものをバラで積み直すなど)がなされていることも多く、パレット化が必ずしも荷役の機械化に繋がっていない実態が見られるとされています。

バラ積み・バラ卸しや積み替えは、「そもそもパレット化されていない」「輸送時と保管時とで利用されるパレットの規格(サイズ・仕様)が異なっている」「運用方法が標準化されていないため管理者がパレットの流出・紛失を回避する目的で指示している」などが要因で発生していると考えられています。これらの規格や運用方法の相違は、個社や業種分野を超えた共同化、物流施設の自動化・機械化の阻害要因ともなり得るとされています。

そこで、パレットの寸法や規格を統一し、上記のような物流業界における諸問題の解決を目指す取り組みがパレット共通化です。異なる企業でも、同じ規格のパレットを使うようになれば、運搬や保管、積載作業における非効率を解消することができると考えられているのです。

参照:国土交通省資料より

標準仕様パレットのサイズについて

現状、物流業界で使用されているパレットのサイズはさまざまな種類があります。代表的なもので考えても「ユーロパレット(1200×800mm)」や「JISパレット(1100×1100mm)」、アメリカで主流の「48×40インチ(1219×1016mm)」という3種類のサイズが使用されています。

パレット共通化では、日本国内におけるパレットのサイズを以下のサイズに統一することが目指されています。

- 平面サイズ:1,100mm×1,100mm

- 高さ:144~150mm

- 最大積載質量:1t

- タグ・バーコード(貨物/パレット追跡用):タグ・バーコードの装着が可能な設計(将来的にはタグ・バーコードの装着を目指す)

- その他:二方差しまたは四方差し

パレットのサイズを上記の規格に統一することで、物流業界で共同利用ができるようになります。なお、運用面に関しては、「効率的な一貫パレチゼーションを目指す観点から、レンタル方式を推進」とされています。

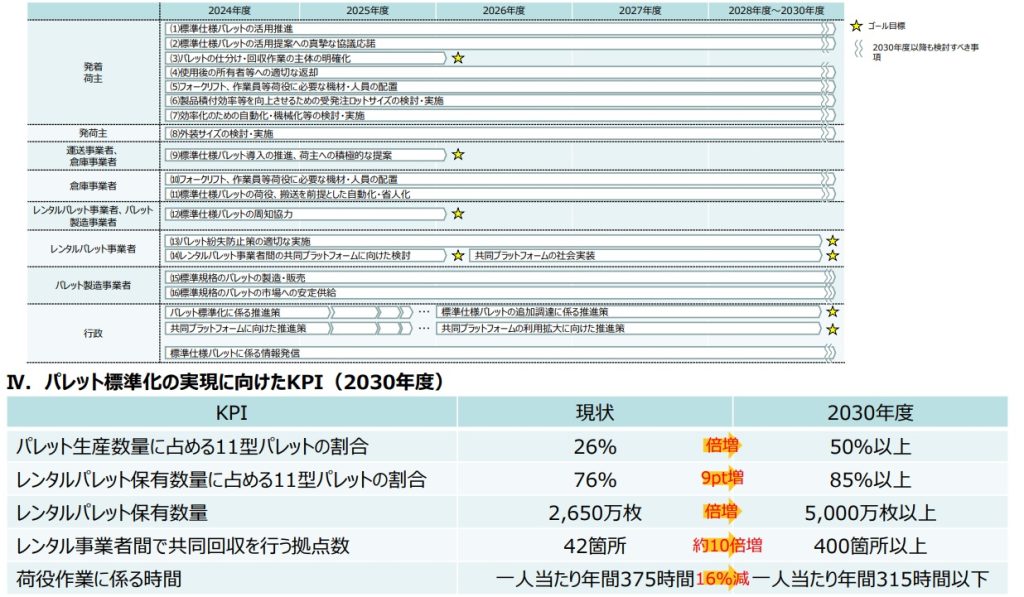

ちなみに、政府によるパレット標準化の実現に向けたロードマップとKPI(2030年度)は下図の通りです。

引用:国土交通省資料より

パレット共通化のメリット

それでは、日本国内でパレットの規格を統一することで得られるメリットについてもご紹介します。

メリット1 作業効率の改善

先程パレット共通化の目的として紹介しましたが、現状の物流業界では、パレット化された荷物についても積み替えがなされるケースが多く見受けられます。これがパレットの規格を統一することで、これらの非効率な作業が少なくなるとされています。

パレットが共通化されれば、積み下ろしはフォークリフトなどの機械を利用することができるようになるため、作業者の負担軽減や作業効率の向上というメリットが得られます。また、荷物を受け入れる倉庫などでは、積み荷の取り扱いが容易になるため、人的ミスの削減や労働時間の短縮など、労働環境の改善にも役立つと考えられています。

昨今の物流業界では、2024年問題など、人手不足の深刻化が問題視されていますが、パレットの共通化は、業界全体の生産性向上により人手不足問題の解消にも役立ってくれるのではないかと期待されています。

メリット2 コストの削減

パレット共通化は、物流コストの削減にも役立つとされています。パレットの規格が統一されると、トラックなどへの積載効率が向上し、輸送時に無駄なスペースが生じにくくなります。これは、輸送コストの削減に直結します。

他にも、業界全体で同一規格のパレットを利用するようになれば、リユースやレンタルサービスなども利用しやすくなります。これにより、自社パレットの紛失によるコストの無駄などを削減することができますし、パレットを仕分けるスペースや保管スペースが不要になる、パレットの管理にかかる労力が削減できるなど、さまざまな面のコストが削減できます。

メリット3 環境負荷の低減

パレットの共通化は、環境負荷低減の面でも重要視されています。例えば、業界全体で統一規格のパレットを使用すれば、パレットリサイクルの仕組みなども導入しやすく、廃棄の無駄を削減することができます。これにより、資源の無駄遣いを防止することにつながり、環境保護にも貢献できるとされています。

実際に、パレット標準化推進分科会の「最終とりまとめ」でも、以下の通り、環境負荷低減の観点からもパレットの共通化が必要不可欠と結論付けられています。

SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素社会の実現に向けた取組が求められる中にあって、パレット標準化による物流の省力化と効率化は、将来的な環境負荷の低減の観点からも必要不可欠である。

引用:官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会「最終とりまとめ」

パレット共通化のデメリット

パレット共通化は、導入する企業にとってコスト負担が大きいといったデメリットも指摘されています。具体的には、以下のような点が課題とされています。

パレット共通化は導入コストの高さが大きなデメリット

一つ目のデメリットは、パレットの交換に伴う初期費用です。パレットを自社で購入するための費用以外にも、以下のような面で莫大なコストがかかるケースがあります。

- マテリアルハンドリング機器の改修や交換

- 統一された規格のパレットに合わせて商品のサイズや梱包を見直す必要が生じる場合がある

- パレットのサイズが変わることで、トラックなどへの積載効率が低下する可能性がある

物流の効率化や、生産性を高めるには統一規格のパレットを共同使用するという方法が最も効果的だと考えています。しかし、物流業界では、さまざまなサイズのパレットが現在使用されていて、各社は自社が使用するパレットサイズに合わせて商品の外装や倉庫のシステムを構築しています。そのため、パレット共通化によりサイズの変更が必要になった際には、パレットそのものだけでなく、さまざまな部分の規格変更を余儀なくされるわけです。場合によっては、パレットの共通化のために数億円単位のコストがかかる場合もあるとされているなど、導入コストの面は非常に大きなネックとなっています。

レンタルパレットサービスについて

それでは最後に、パレット共通化の重要な要素の一つレンタルパレットサービスをいくつかご紹介します。記事内でご紹介しているように、パレット共通化とは、国内で統一した規格のパレットを利用することで、物流効率の向上を目指す取り組みです。ただ、パレット共通化のために、各社がパレットを用意しなければならないとなると、コスト的な負担が大きくなってしまいます。

そこでこの取り組みを推し進めるために、国は「効率的な一貫パレチゼーションを目指す観点から、レンタル方式を推進。」というように、レンタルパレットを共用することを推奨しているわけです。実際に、パレット標準化の実現に向けたKPI(2030年度)では、レンタルパレット保有数量に占める11型パレットの割合について、現状の76%から2030年度に85%以上にするという目標が示されています。

日本パレットレンタル株式会社

企業名から分かるように、日本パレットレンタル株式会社は、パレットを始めとして荷役および物流容器のレンタルを行っている会社です。一貫パレチゼーションの推進を行っている企業でもあるため、パレット共通化の相談先と考えると最適といえるかもしれません。

レンタルパレットの種類も非常に豊富なので、取り扱う製品に合わせて最適なパレットを用意できるはずです。

株式会社ワコーパレット

ワコーパレットは、多種多様な種類・サイズのパレットを扱っています。材質は木製・プラスチック・アルミなど、取り扱う製品に合わせて、パレットの素材から選ぶことが可能です。

レンタルパレットとしては、標準的な11型パレットから大型の15型パレットまで保有しているようです。

詳細:株式会社ワコーパレット

まとめ

物流業界におけるパレットの共通化は、業界全体の効率化や人手不足の解消、さらには環境問題への貢献の面からも重要な取り組みになります。

パレット共通化が実現できれば、物流コストの削減や作業効率の改善、環境負荷の低減など、さまざまな面でメリットが存在するとされています。しかし、既にさまざまなサイズのパレットが業務に組み込まれていることから、パレットの規格統一には大きな課題が潜んでいるのも事実です。パレット共通化の導入には、倉庫システムを根本的な部分から変更しなければならず、多額のコストがかかる物流企業も少なくないとされています。

そのため、いきなり全ての規格を変更するのではなく、長期的な視点でパレットの共通化を進めていくことが重要になるのではないでしょうか。

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼