リチウムイオン電池の供給状況と将来展望と、危険物倉庫増加予測

投稿日:2025.01.26

更新日:2025.03.26

お役立ち情報

リチウムイオン電池は、充電することで繰り返し使える蓄電池(二次電池)の中でも、電極としてリチウムが使われているものを指しています。この電池は、耐久性が高く、大容量の電力を蓄えることができることから、さまざまな製品の電池として活用され、2050年カーボンニュートラル実現のカギとなる技術としても注目されています。

実際に、脱炭素化の動きが急速に推し進められる中、電気自動車の車載用電池などモビリティの電動化を支えるための大切な技術として、リチウムイオン電池への注目度が年々高くなっています。

今回は、そんなリチウムイオン電池について、現在の供給状況と将来展望をご紹介したうえで、リチウムイオン電池のさらなる普及に欠かせないとされている危険物倉庫の状況などを解説します。

リチウムイオン電池の供給状況と将来展望

脱炭素社会の実現に向けてリチウムイオン電池の存在感は年々増しています。自動車をはじめとしたモビリティの電動化が急速に進み、その性能を高めるためにも「蓄電池(バッテリー)」が非常に大きな役割を担っているとされています。

蓄電池の存在感は、自動車などの「モビリティ」業界だけで高まっているわけではなく、住宅領域でも急速に蓄電システムが普及しています。

例えば、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、「2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」、「2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」という政府目標が掲げられ、一般住宅への再エネ設備や蓄電システムの導入を国が後押しするようになっています。

さらに、2025年度の新築住宅に対する補助金では、ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する「脱炭素志向型住宅(GX志向型住宅)」に対しては非常に手厚い補助金が用意されているうえ、新築時に蓄電池の導入も併せて行う場合には、その設置にかかる費用の一部まで補助してくれるという制度が予定されています。

これからも分かるように、脱炭素社会の実現に向け、リチウムイオン電池を始めとした蓄電池の普及は、国が強く推進しており、今後もその市場規模は拡大を続けていくとの予測がなされています。

電池市場の推移

それでは、蓄電池の供給状況と将来展望について、具体的な市場の推移をご紹介します。そもそも、2050年カーボンニュートラルの実現が宣言されている日本では、国が蓄電池の普及を強く後押ししている状況です。国は、以下のように、脱炭素社会の実現には蓄電池の普及が欠かせない条件と考えています。

- 蓄電池は電化社会のエネルギー貯蔵⼿段であり、2050年カーボンニュートラル実現のカギとなる技術の⼀つ。

- ⾃動⾞や他のモビリティの電動化においてバッテリーは最重要技術。

- 再エネの主⼒電源化のため、電⼒の需給調整に活⽤する蓄電池の配置が不可⽋。EVも動く蓄電池として系統に接続。調整⼒や⾮常⽤電源としても活⽤。

- 5G通信基地局やデーターセンター等の重要施設のバックアップ電源、各種IT機器にも⽤いられ、デジタル社会の基盤を⽀える重要なインフラ要素の⼀つにもなっている。

- 「カーボンニュートラル社会のエネルギー基盤」を特定国のみに依存することなく、イノベーション・雇⽤の種として⽣産基盤を維持することが必要。

引用:国土交通省資料より

脱炭素社会の実現に向け、蓄電池は本当にさまざまな場所で利用されるようになっています。一般住宅などにおいては、省エネや災害対策の面で普及が拡大していますが、今やデジタル社会の基盤を⽀える重要なインフラ要素の⼀つとみなされるようになっています。

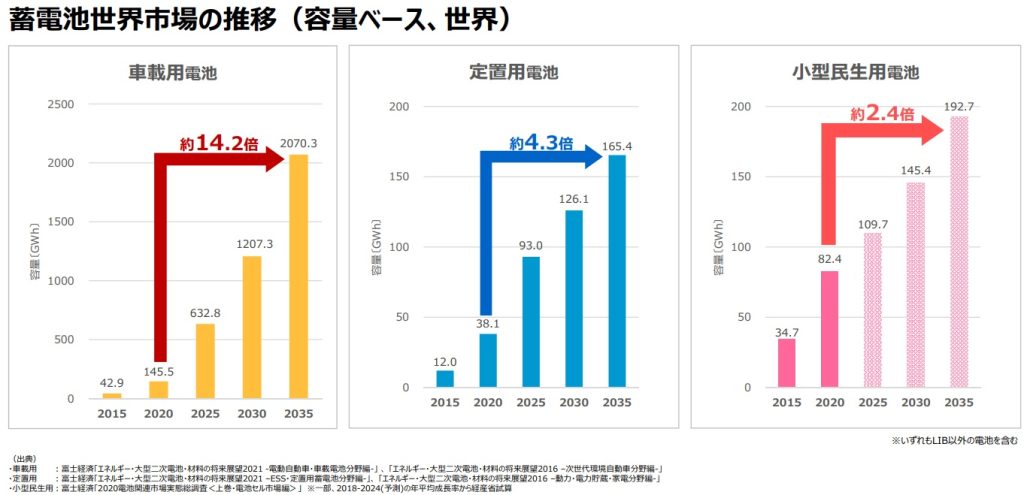

実際に、蓄電池の世界市場の推移は、以下のグラフのように急激に拡大していくと予想されています。

引用:国土交通省資料より

上図の通り、蓄電池は今後も急速に市場が拡大すると予想されており、特に⾞載⽤電池については、2020年を基準として、わずか15年の間で約14倍もその市場が拡大すると予測されています。

リチウムイオン電池の普及に合わせて危険物倉庫も増加?

前項で紹介したように、リチウムイオン電池を始めとして蓄電池の需要が急激に高まっており、脱炭素社会の実現に向けて、今後さらに普及スピードが速くなっていくのではないかと考えられています。しかし、日本国内における蓄電池市場においては、急速な需要の拡大にインフラが追いついていかないのではないか…との見解があります。

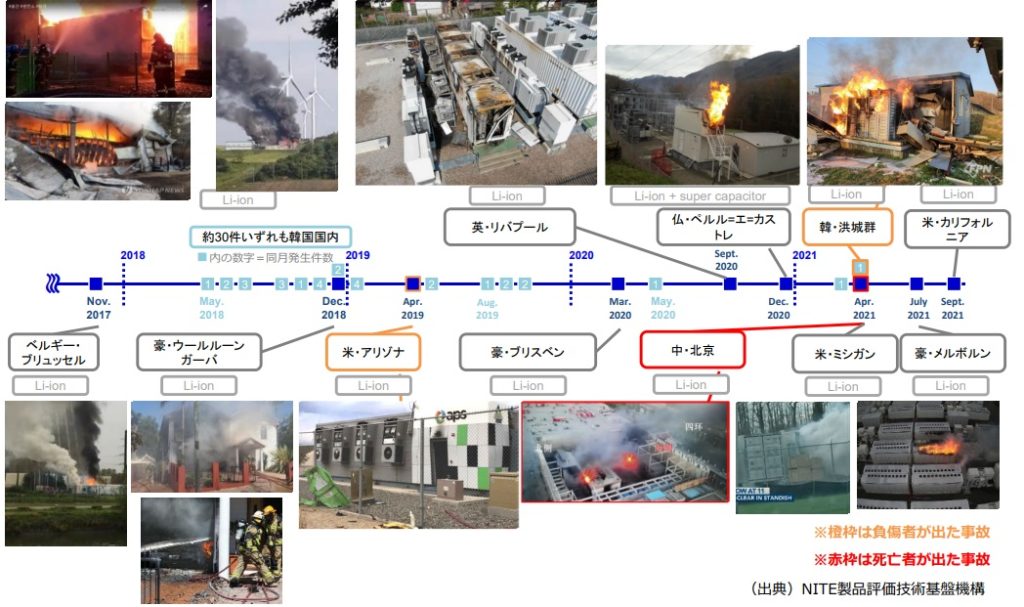

リチウムイオン電池は、内部に可燃性の電解液が使用されているため、1,000リットル以上を保管する場合、屋内の危険物倉庫で管理しなければならないと消防法で定められています。リチウムイオン電池を採用している蓄電池は、一般家庭でも当たり前に設置されているため、安全性が高い設備と考えられがちです。しかし、近年でもリチウムイオン電池の⽕災事故は世界各地で発生していて、安全に保管できる場所の確保が必要不可欠とされています。

引用:国土交通省資料より

先程ご紹介したように、国は2050年カーボンニュートラルの実現に向け、蓄電池の普及拡大を強く押し進めるという意向を持っていると判断できます。しかし、ある民間調査会社が行った調査によると、「2025年には現状のリチウムイオン電池(LIB)向け以外も含む危険物倉庫全てを合わせても、車載用LIB保管の必要量に足りない状況が想定される。」と言う情報を公表しています。

2023年時点においては、車載用LIB向け危険物倉庫の需要量が444平方キロメートルだったところ、2035年には2,344平方キロメートルの需要量になるという予測もされているなど、危険物倉庫への投資も急速に進むのではないかと予測できる状況にあります。

蓄電池市場が今後拡大していくためには、製造した製品を安全に保管するための危険物倉庫も増やす必要があるのは明確です。

まとめ

脱炭素社会の実現に向けて、一般住宅への家庭用蓄電池の導入推進やモビリティの電動化などにより、リチウムイオン電池の需要が急速に拡大しています。記事内で紹介したように、車載用電池に関しては、今後わずか15年の間でその市場が約14倍にまで膨れ上がるという予測がなされているなど、驚くべき早さでリチウムイオン電池の利用幅が拡大しています。

ただ、日本国内で考えると、リチウムイオン電池のさらなる普及拡大のためには、製造された製品を保管できる危険物倉庫も同時に増えていかなければならない状況と言えます。危険物倉庫は、コロナ禍に消毒液などの保管需要の高まりなどがあり、昨今その注目度が高くなっていますが、リチウムイオン電池の保管需要の急拡大にはとても対応できない…と言う状況と言われています。

国もリチウムイオン蓄電池の急激な市場拡大に対応するため「リチウムイオン蓄電池保管に関する規制緩和」などを行っており、危険物倉庫への投資拡大を後押しするような状況となっています。リチウムイオン蓄電池保管に関する規制緩和の具体的な内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、リチウムイオン蓄電池保管に関する規制緩和については、今後追加の法改正も予想されるため動向を注視していく必要があります。

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼