物流・運送業界の「2024年問題」採用戦略にどのような変化があったか事例を紹介

投稿日:2024.06.17 お役立ち情報

物流・運送業界の「2024年問題」とは、働き方改革によりドライバーの労働時間に上限が課されることで生じるさまざまな問題・弊害の総称です。具体的な問題としては、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることにより、ドライバー一人当たりの走行距離が短くなり、物流の輸送リソースが少なくなるということが懸念されています。EC市場の拡大により、日本国内の物流量は年々増加していると言われています。国土交通省が毎年公表している「宅配便取扱実績」によると、令和2年以降も物流量は増加傾向を続けています。

- 令和2年度の宅配便取扱個数は、48億3647万個で、前年度と比較して5億1298万個・約11.9%の増加

- 令和3年度の宅配便取扱個数は、49億5323万個で、前年度と比較して1 億1676万個・約2.4%の増加

- 令和4年度の宅配便取扱個数は、50億588万個で、前年度と比較して5265万個・約1.1%の増加

このように、日本国内における物流需要は、現在でも増加傾向にある中、それを運ぶためのドライバーの労働時間に上限規制が設けられることで「モノが運べなくなる可能性がある」と指摘されています。物流・運送業界では、2024年問題に対応するため、さまざまな取り組みが行われていますが、その中でも特に急務とされているのが新たな人材の確保による人手不足の解消です。

そこで当記事では、2024年問題で懸念される物流・運送業界への影響とそれに対応するための人材確保の戦略について解説します。

引用:国土交通省「令和2年度宅配便取扱実績」「令和3年度宅配便取扱実績」「令和4年度宅配便取扱実績」

Contents

2024年問題による物流・運送業界への影響

2024年問題は、働き方改革関連法に伴う時間外労働の規制強化によって生じる問題の総称とご紹介しました。この法改正は、長時間労働の問題などを解決し、ドライバーを始めとした物流・運送業界の労働環境の改善を目的としたもので、本来は良い取り組みとです。しかし、物流業界の慢性的な人手不足や物流量の増加などを考えると、手放しで喜べる状況ではありません。

それでは、物流の2024年問題が各所にどのような影響を与えるのかについて具体的にご紹介します。

なお、物流・運送業界の「2024年問題とは?」という部分を詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

関連:物流業界の「2024年問題」とは?労働時間の上限規制への対策が始まっている!

ドライバーの収入減による離職の加速

時間外労働に上限規制が設けられるということは、時間外手当・残業代が減るため、ドライバーにとっては、収入減が避けられません。トラックドライバーの給与形態は企業によって異なりますが、走行距離によって運行手当てが支給されるドライバーもいます。そのため、労働時間の減少は走行可能距離の減少につながるので、今までよりも収入が下がる可能性が高くなります。さらに、走行距離の減少は、運搬できる荷物の量の減少を意味します。勤め先企業の収益そのものが減少する可能性も高く、今まで通りの距離を運搬できるドライバーも、勤め先企業の業績悪化により、給与が下がる可能性があります。

今まで通りの収入が得られなくなれば、他の業界への転職を検討する人も出て、さらなる人材不足の加速につながると考えられています。

物流・運送企業の収益減少

物流・運送企業の売上は、ドライバーの労働量に大きく依存しています。働き方改革により、ドライバーの労働時間に上限規制が設けられ、ドライバーの労働時間が減少すると、運べる荷物の量も減少することになり、その結果、企業の業績が下降するという問題に発展します。

この問題を解消するためには、荷物を運ぶドライバーを増やすことが有効な対策になりますが、物流業界は、もともと慢性的な人材不足という問題を抱えていることもあり、人材の確保により業務量をアップさせることもなかなか難しいという問題があります。

さらなる人手不足が懸念されている

物流・運送業界は、2024年問題以前から慢性的な人手不足に悩まされています。

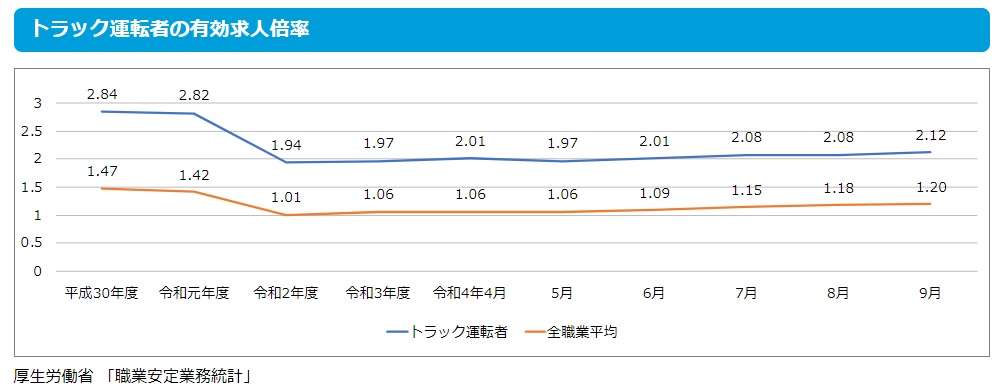

引用:厚生労働省特設サイト

上のグラフから分かるように、トラックドライバーの有効求人倍率は、全業種平均を常に上回る状態が続いています。そして、2024年問題により、収入の減少や企業の業績悪化などの影響を受け、退職者の増加・なり手の減少にさらに拍車がかかることが予想されています。つまり、現状よりもますます業界の人手不足が深刻化すると考えられ、新たな人材の確保に頭を悩ませる企業が増えています。

2024年問題は物流業界だけの問題ではない

2024年問題を紹介する際には「物流の2024年問題」と記載されることが多いため、物流業界だけに影響を与える問題と考えている方も多いです。しかし、2024年問題は、荷物の配送を依頼する荷主企業は当然として、荷物を受け取る一般の方々まで、各方面に大きな影響を与える問題と指摘されています。ここでは、2024年問題が物流・運送業界以外にどのような影響を与えるのかについても簡単にご紹介します。

- 物流コストの上昇

物流・運送企業は、今まで通りのサービスを継続するためにドライバーの増員などによって2024年問題に対応します。この場合、人件費を中心とした経費がかさむため、物流・運送企業側は、輸配送における運賃の値上げをせざるを得ません。荷主側は、原材料や商品など、モノが運ばれなければ事業が成り立たないため、物流コストの上昇は受け入れなければならなくなり、その結果、荷主企業側は経費の増大が大きな負担となります。 - 商品価格の上昇

2024年問題は、一般消費者の負担も大きくなります。物流コストの上昇は、商品やサービスの価格に転嫁されることになるため、物価高騰につながり消費者の負担も増大していくと予想されます。

物流・運送業界の2024年問題への取り組み

2024年問題は、先ほどご紹介したように、物流・運送業界に非常に大きな影響を与えるとされています。それでは、物流・運送企業は2024年問題を乗り越えるためには、どのような対策を検討すれば良いのでしょうか?

新たな人材の確保

多くの物流・運送業界では、人手不足を解消することで2024年問題に対応しようとする企業が増えています。具体的な対策としては、以下のような手段を取り入れる企業が多いです。

- 労働環境の整備

トラックドライバーを確保するためには、賃金や労働時間の見直し、福利厚生制度の整備など、労働環境の改善が非常に重要なポイントです。例えば、厚生労働省の資料によると、トラック運転者の年間収入額の平均は、大型トラックで463万円、中型で431万円と、全産業の平均489万円を下回ります。トラックドライバーは、足腰への負担が大きいなど、過酷な仕事というネガティブなイメージがある中で、賃金も低いとなると、新たな人材の確保は難しくなります。今後、ドライバー不足を解消するためには、若年層や女性、シニア人材の確保にも力を入れる必要があるとされていますし、労働環境・労働条件の見直しは必須です。 - 外国人、女性、シニア人など、新たな層の労働力を活用する

今後のドライバー不足解消のカギを握るのが、女性ドライバー、外国人ドライバー、シニアドライバーといった新たな層の労働力の活用です。就業者に占める女性の割合について、全産業の平均が44.7%であるのに対し、運送業では20.1%と女性進出が遅れている業界と言えます。したがって、女性やシニア人材などが働きやすい環境を整えることで、今までは利用してこなかった層の労働力を確保するという対策が有効と考えられています。

データ参照:厚生労働省「統計からみる運転者の仕事」

物流・運送業界が2024年問題に対応するための採用戦略の変化

それでは最後に、物流・運送業界の企業が、2024年問題に対応するための採用戦略の具体例をいくつか紹介します。

女性ドライバーを採用するための取り組みを強化

近年では、女性のトラックドライバーの割合増加を目指す物流・運送企業が増加していると言われています。物流業界では、「ドライバーは男性」というイメージが強いですが、業務内容によっては男女関係なく運転配送業務で活躍できるケースも少なくありません。そのため、2024年問題に対応する目的で、女性ドライバーに採用対象を拡大するという企業は多いようです。しかし、求人情報誌などで単に「女性ドライバー歓迎」と記載して採用活動を行っても、まったく応募がないというケースも少なくないようです。

そこで、ある運送会社は、女性の採用による人手不足の解消を目的として、以下のようなユニークな採用活動を行ったそうです。

社内の女性ドライバーを検討メンバーに加えた「女性ドライバー採用プロジェクトチーム」を編成し、女性ドライバーの採用を経営課題として位置付けた。具体的には、月1回のペースでプロジェクトチームの会議を行い、その中で実施する取組を決定した。

女性採用を強化するために、まずは「トラック業務を知ってもらう」ことを目的として、トラック体験会の無料イベントを開催した。対象事業所で休日に開催し、子供連れの家族が参加できるよう、

- 独自作成の会社紹介ビデオの上映

- トラックに乗ることができる乗務体験会

- 交通安全教室の開催

- 子供向けのお絵かき大会

- フードコートの開催

を行った。

引用:厚生労働省資料より

このイベントは、50名前後の参加があり、効果としては、事業所近隣の住民を中心に「業務内容がわかった」などの好意的な反応が寄せられた結果となっています。女性は、運送会社の業務内容がイメージできないことから、求人情報を見ても応募にまで至らない可能性が高いです。上のような取り組みで、女性に業務内容を理解してもらい、興味を持ってもらうことができれば、女性ドライバーの応募も増加していくのではないでしょうか。

採用活動にSNSを積極的に活用

物流・運送業界の採用戦略として注目されているのが、InstagramやTikTokなど、若者が利用しているSNSを採用活動に積極利用するという手法です。

トラックドライバーは、慢性的な人手不足も大きな課題ですが、実はドライバーの高齢化も非常に大きな悩みの種となっています。トラック業界で働く人のうち、約45%は40〜54歳の人が占めており、29歳以下の若年層は、なんと全体の10%にも満たないというデータが存在します。つまり、今後の物流業界のことを考えると、若者人材の確保が非常に重要な課題となっているわけです。

そこで、若年層の人材を確保する目的で、多くの若者が毎日利用しているSNSを採用活動に積極利用する企業が多くなっています。例えば、Instagramは、20代の約73%が利用しているとされており、若者世代のドライバー採用を検討している企業が採用活動に利用するようになっています。実際に、SNSを採用活動に利用し始め、2カ月で2名のドライバー採用に成功したという運送会社があるなど、SNS採用の効果を示す情報も増えています。

まとめ

今回は、物流・運送業界が2024年問題で受ける影響と、2024年問題に対応するための対策について解説しました。

物流・運送業界は、慢性的な人手不足に悩んでいる企業が多いとされていますが、働き方改革関連法の施行による2024年問題によって、ますます人手不足が加速してしまうのではないかと予想されています。物流量は急増する一方、慢性的な人手不足に悩まされている物流業界にとって、今回の労働時間規制の強化は非常に大きな影響があると考えられています。

物流・運送業界の人手不足対策としては、AIやロボットの導入など、最新技術の活用による省人化も有効とみなされていますが、トラックの自動運転技術が完全に利用できるようになるまでにはまだまだ多くの時間を要すと考えられます。したがって、増加する物流量に対応するために、企業は新たな人材の確保に向けた取り組みを強化しています。ご紹介した対策を試していない企業は、是非一度検討して見ましょう。

ご紹介した対策は一通りやってみたけれど効果が無かった企業や、より効果的な施策を知りたい企業は、導入後、定着率100%を達成した、HuePLUSをご検討ください。

三和建設が培ってきた「人事知見」「建築実績」を活かし、社員のエンゲージメントを高め、課題解決のための「寮」という建物づくりを通じて、人材の課題解決を図るソリューション【HuePLUS(ヒュープラス)】が伴走型のご支援で寮プロジェクトをリードします。

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼