第18回RiSOKOセミナー「危険物の規制に関する法改正のポイント解説」(消防法改正解説セミナー)第二弾 【23分25秒~49分38秒】

投稿日:2025.07.24

更新日:2025.07.31

お役立ち情報

今回は前回に引き続き、2025年7月2日に行ったRiSOKOセミナー『消防法改正解説セミナー危険物の規制に関する法改正のポイント解説』について、お時間の関係などでセミナーに参加できなかった方のため、内容を要約してご紹介したいと思います。

第一弾をまだご確認頂けていない方は、ぜひそちらからご確認ください。

動画を見るお時間がある方は、以下の本編動画をご覧ください。

以下の内容は、基本的に動画内の言動をテキスト化したものとなります。皆様にわかりやすいよう、一部言い回しなどの修正は行っていますが、基本的に動画内で発した言葉をそのままご紹介しています。大幅な変更を加えると、発言者の意図とズレてしまう可能性があるためです。

一部読みにくい部分もあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。

Contents

三和建設株式会社 清水 貴美子

設計本部建築設計グループ 主事

保有資格:危険物取扱者 乙4種

2017年:2類・4類・5類(常温・定温) 1000㎡×2棟

2018年:4類(常温) 300㎡×2棟

2019年:4類・5類(常温・定温) 600㎡

2020年:4類(常温) 150㎡

2021年:4類(常温) 1000㎡

2023年:4類(常温) 1000㎡

その他、計画案件は年間多数

上記の物件を、お客さまとの打ち合わせ・設計・申請業務と全て行ってまいりました。よく流通する4類危険物以外にも2類5類を保管する倉庫も設計しました。

リチウムイオン電池の取扱いに係る改正の続き【23分25秒程度~35分05秒】

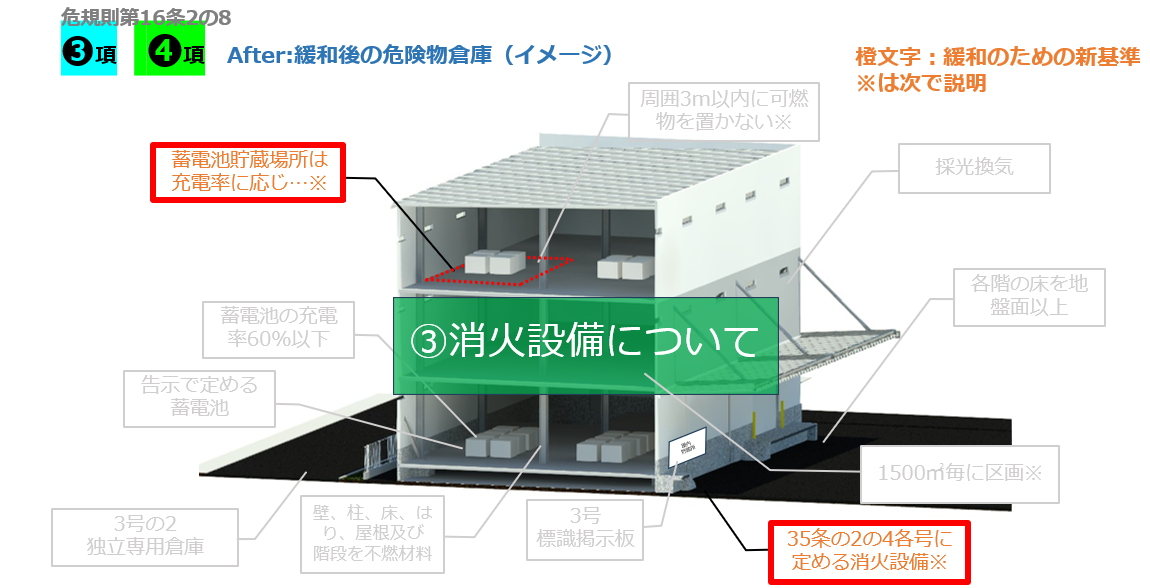

では次に、一番ハード面で抵抗があるであろう消火設備について解説していきます。

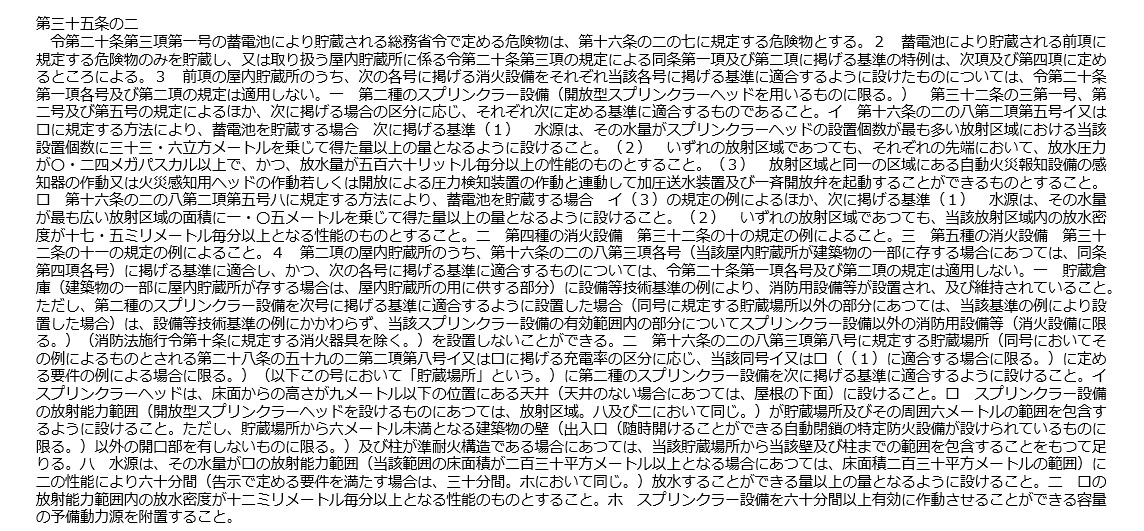

スプリンクラー設備の法文はこちらです。

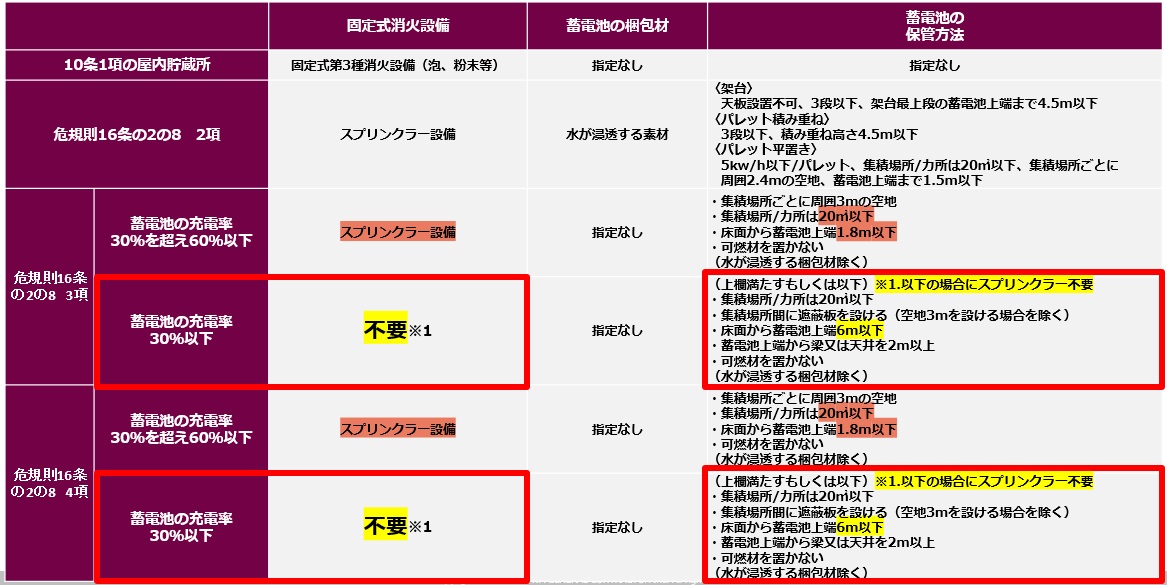

スプリンクラー設備の法文が一番分かりにくいため、今回はこれを簡単に噛み砕いて解説していきます。消火設備メーカーのモリタ宮田工業様に全面的にご協力いただきまして、とても分かりやすくしていただいたのがこのページです。

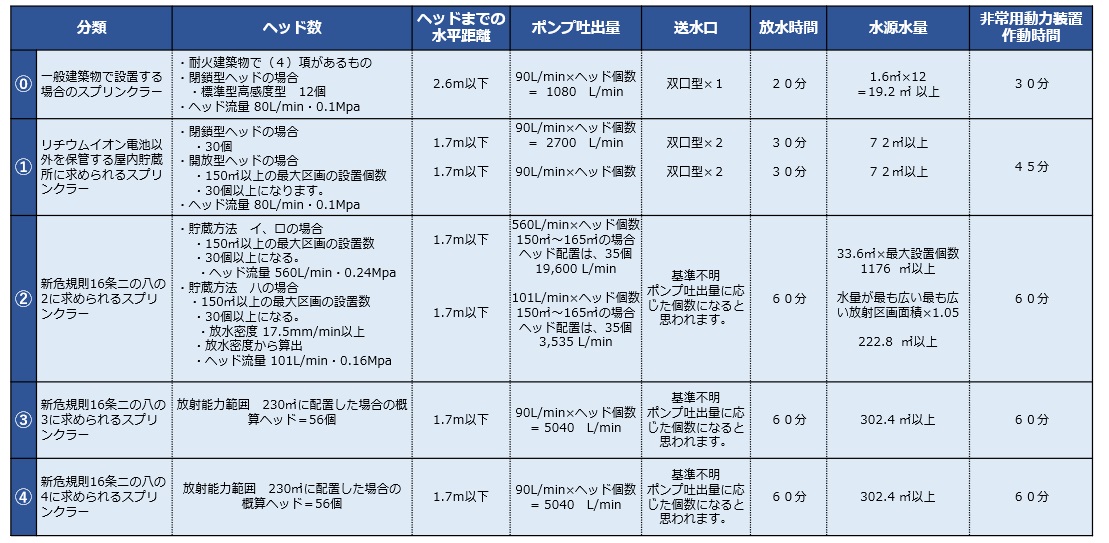

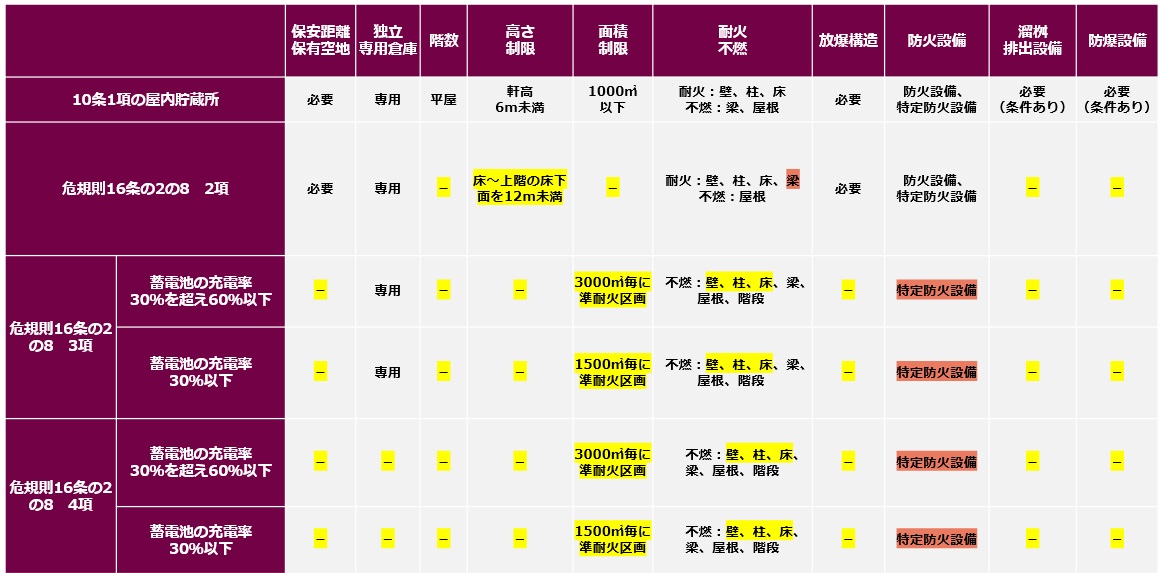

簡単に「どれぐらいグレード感が違う設備になるのか?」ということを表にしました。

上から「⓪」というのが、一般建築物で設置する場合のスプリンクラー設備。「①」というのが、リチウムイオン電池以外を保管する屋内貯蔵所に求められるスプリンクラー。「②」というのが、前回改正された危規則16条の2の8の2項に求められるスプリンクラー設備。「③、④」というのが、今回の3項と4項の内容です。

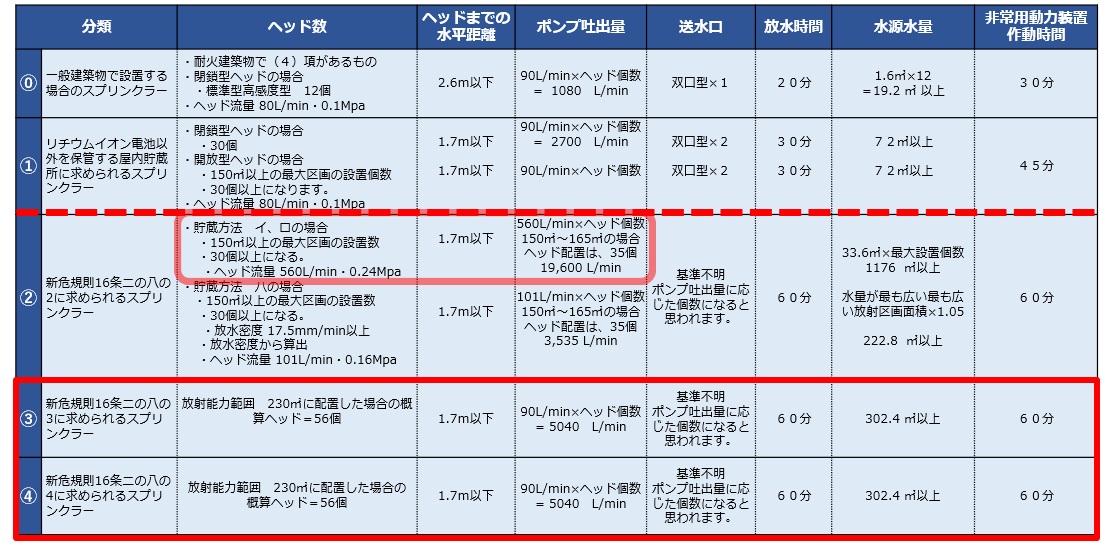

今、ご説明している3項・4項はこちら(赤線で囲っている部分)ですが、中身については、この2つは全く同じです。

やはり、この赤点線部分を境に、既存のスプリンクラー設備と、今回までの緩和の②③④ではかなり厳しくなっていることが分かります。例えばヘッド数であったり、放水時間、水量、動力設備の作動時間など、この辺りは上から下に行くにつれて数字が大きくなっているということがわかります。

しかしこの中でも、特に前回の改正の「②」のこの部分(ピンク線囲まれた部分)というのは、他と比較してかなりのスプリンクラー設備が求められていました。これがとても大変な設備らしく、今現在これに対応できる製品を用意できていないメーカーさんもおられるようで、今すぐこの緩和を受けたいというのは少し困難かもしれません。

つまり 今回の規制緩和の3項・4項では、スプリンクラー設備においては前回の2項に比べて、求められるものは随分と軽くなったようですが、とはいってもやはり、元々の一般建物と比べると、このスプリンクラー設備はハード面の中では特に基準が厳しくなっているということが分かります。

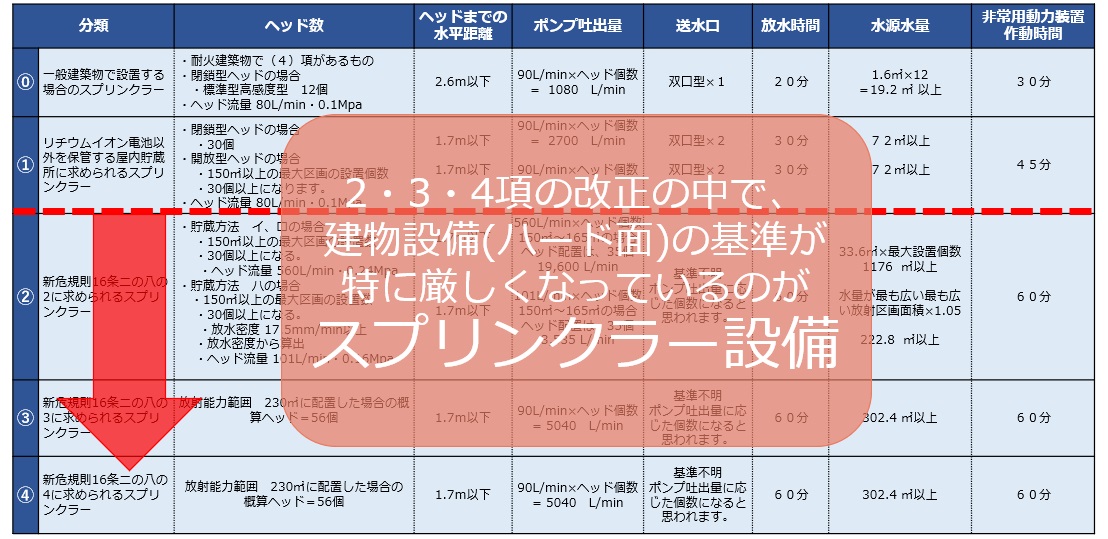

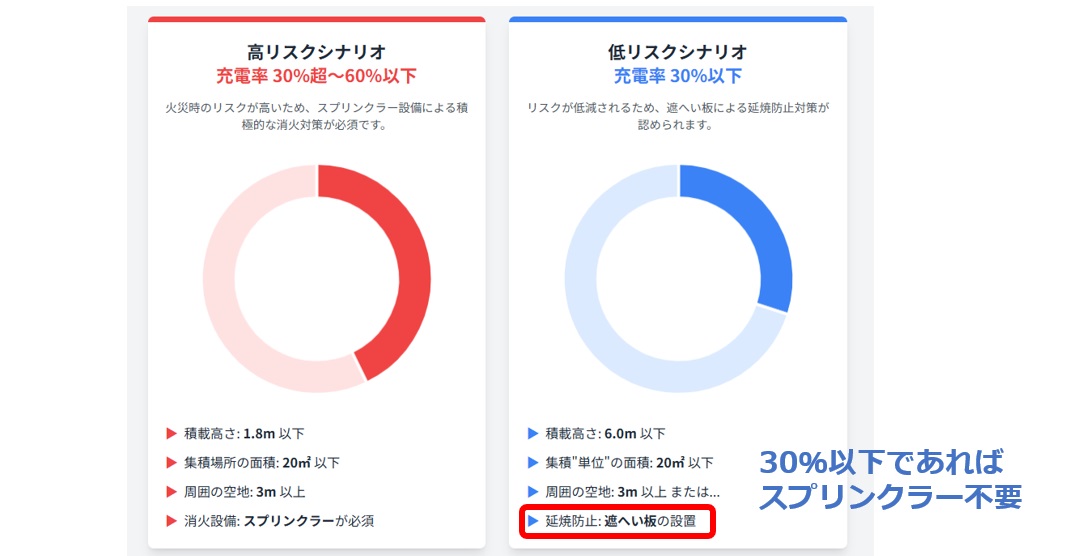

ただし、先ほどの蓄電池の充電率の話で、この絵のケース(上図、右上のイラスト)があったと思います。充電率が30%以下の場合で、遮蔽板というものを設けるパターンの緩和を採用した場合、なんとスプリンクラー設備が不要となります。

これがおそらく、今回の改正で一番皆さまにとって大きな内容なのではないかと思います。

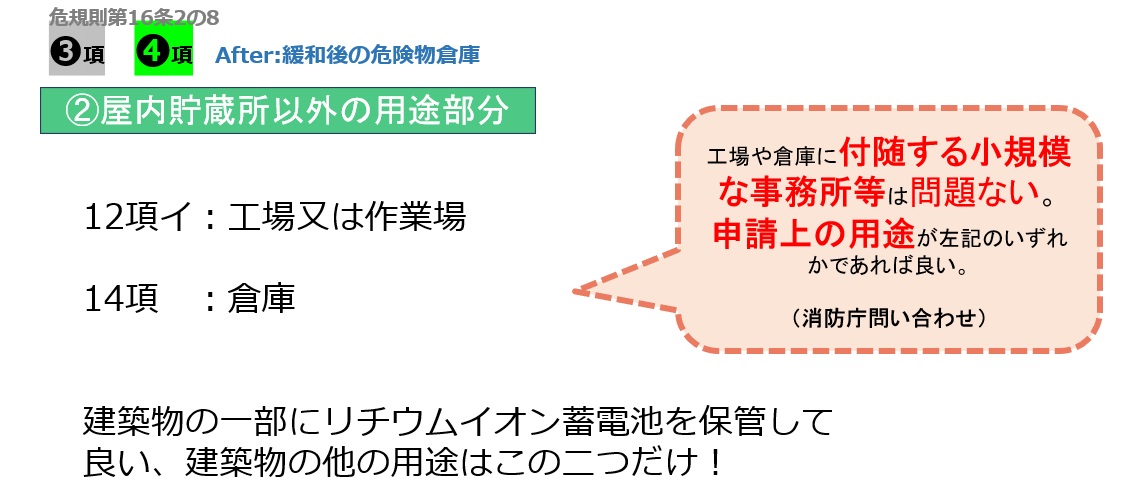

では最後4つ目に、こちらは4項だけの内容になりますが、屋内貯蔵所以外の用途部分についてです。

4項では独立専用倉庫という制約がなくなったため、他の用途と同じ建物内に共存するというケースが出てきます。

その場合、共存する用途についての制約が出てきます。それが、工場または作業場、もしくは倉庫の2つだけです。

ただ、これ以外にもありがちなケースとして、工場や倉庫に付随する事務所を設けるケースが出てくるかと思いますが、それに関しては、申請上の用途が12項のイ、14項、この2つであれば事務所が付随していても問題ないということでした。これは今回、消防庁へ問い合わせさせていただいて確認できております。

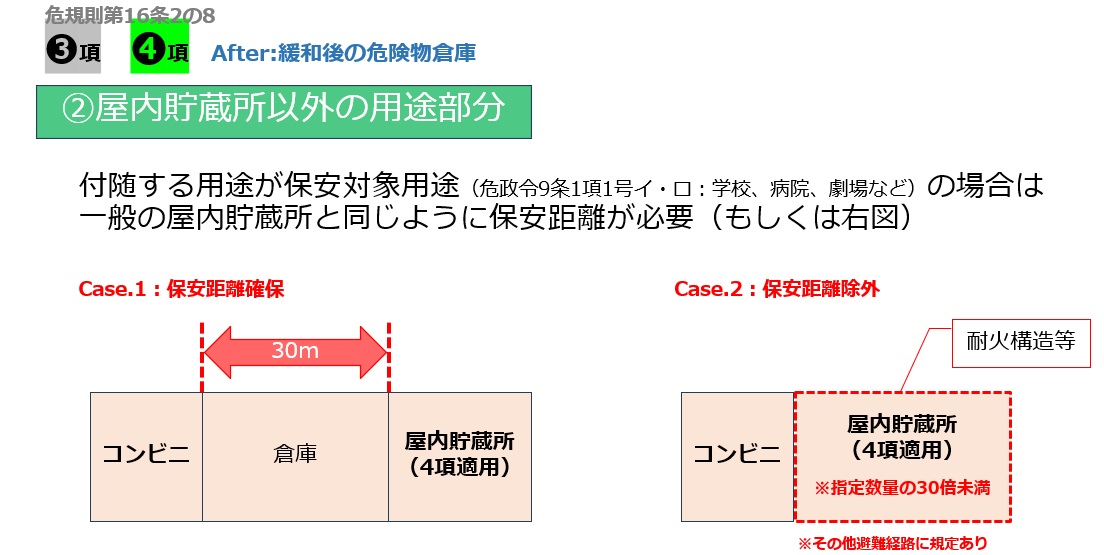

ただしこれも用途によっては駄目なパターンがあります。

危険物施設には、もともと保安距離を保たなければならない保安対象物というものがあり、それらの用途のものが工場や倉庫内に入っている場合です。その用途というのは、住居だったり、学校だったり、他多数の人を収容する施設が対象となりますが、ぱっと思いつくケースとしては、マルチテナント型倉庫にコンビニが入っている場合などが代表的です。こういう場合に、保安距離と同く30mの距離を保つことという条件があります。

ただ、これも避けられる条件は一応あり、屋内所蔵所の壁などを耐火構造にしたり、特定防火設備にしたり、その他、避難経路について規定があったり、あと指定数量の倍数が30倍未満、これらを満たすことで保安距離をなくすことも可能です。

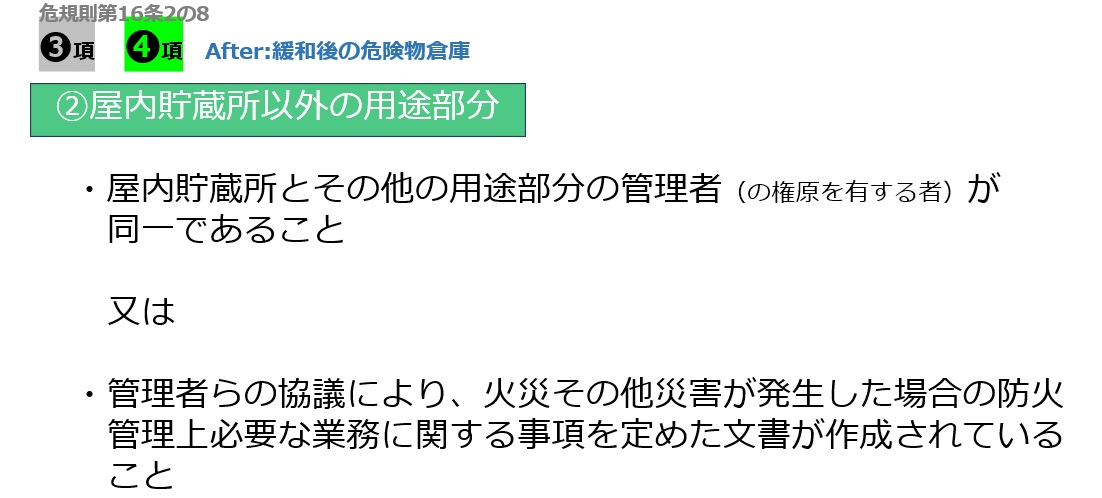

最後に運用面についての規制がいくつかあります。

・屋内貯蔵所の管理者とその他の用途の管理者が同一であること(全体の管理者は同じですよねということ)

または

・双方の管理者で協議し、災害時の防火管理上、必要な事を定めた文書を作成すること

これはどちらを選ぶにしても、おそらく運用上可能であると思います。

ここまで、3項と4項の内容についての緩和やその条件について説明してきました。「実際そのハードルはどれくらいのものなのか?」、「ネックになりそうなのはどこなのか?」などの内容について、あらためて分かりやすくまとめておさらいしていきます。

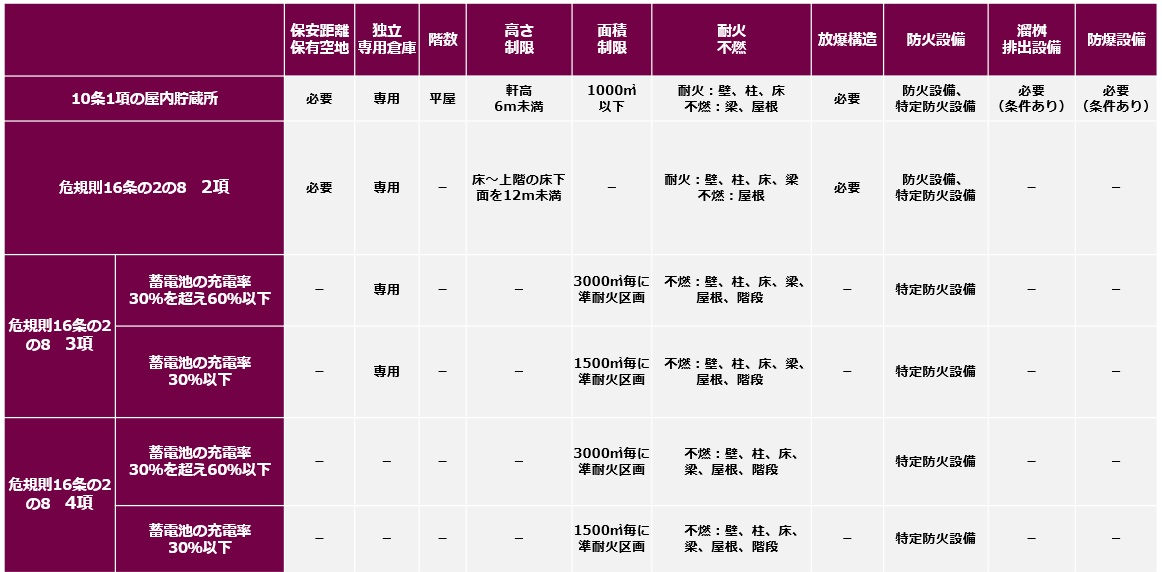

上から、10条1項の屋内貯蔵所というのは従来の危険物倉庫のことです。2段目2項というのは、前回改正の内容。3段目4段目が今回お話ししている3項・4項と並べています。

比較している項目も全てではないのですが、差が出る項目について抜粋しています。

まずここでは、主に建物にかかる制約についてですが、

従来から易しくなっている点については黄色、厳しくなっている点については赤でマーキングしています。

まず、やはり左半分。保安距離・保有空地が必要ない、高さ制限がない、1000㎡以上でも複層階にできる。この辺りは今までの代表的な制約がなくなったので、危険物倉庫ならではの窮屈さであったり、ハードルみたいなものは一気になくなりました。

防火設備については、特定防火設備となりましたが、建物全体の金額からするとそこまで大きなものではないでしょう。

続いて、それ以外の残り、消火設備と蓄電池自体の制約についてです。

中でも、今回の改正で一番大きなことは、充電率を30%以下に抑えて(集積単位ごとに)遮蔽板を設置(又は3mの離隔距離を確保)することで固定式消火設備はもちろんですが、スプリンクラー設備も不要ということです。そして同様の場合、さらに蓄電池の荷の高さが床から6mまで置けるということです。

反対に、30%を超え60%以下になった途端、20㎡ごとに3mの空地がいること、蓄電池の荷の高さが1.8mまで、そして何よりスプリンクラー設備がいると、この差がかなり大きいように思います。

では実際に、初めて蓄電池を扱うなり この3項もしくは4項の緩和を受けようと思うと、まず何を考えるべきなのでしょうか。

一つ目は「既存建物からの改修は可能か?」今持っておられる倉庫を「なるべく安く改修してリチウムイオン電池を保管できるか?」とか、もしくは「対応できる倉庫を建てて、将来一般倉庫にも転用できるようにしておきたい」などの疑問です。

二つ目は、「蓄電池の充電率コントロールは実際可能なのか?」ということでしょう。

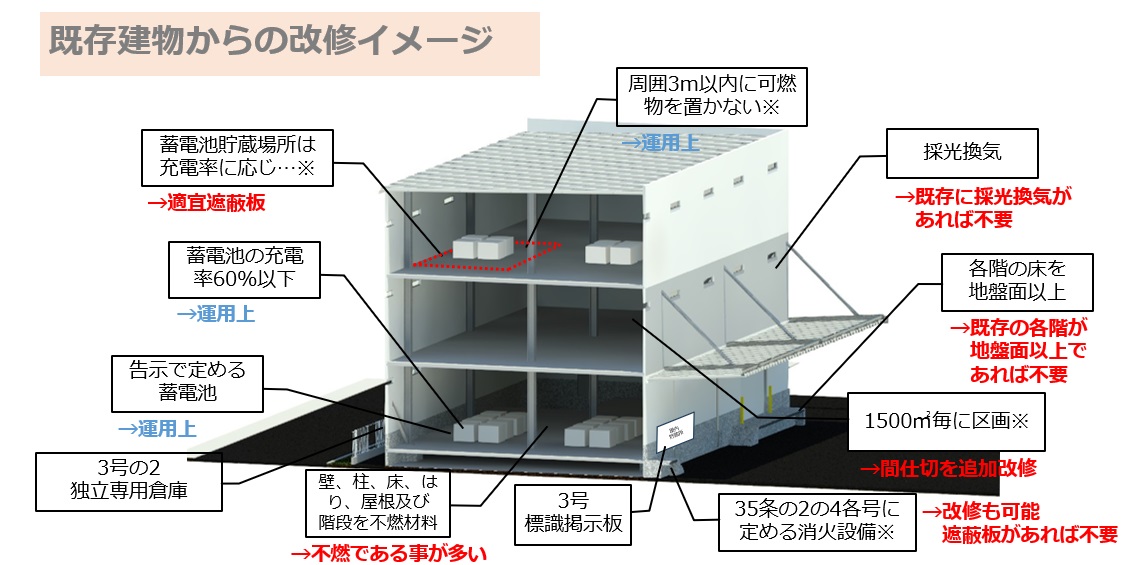

まず、既存建物を改修しようと思ったときのイメージがこちらになります。

前半にもありましたが、建築に対しては不燃材料を求められることがあります。ですが、これはテント倉庫や木造でない限りは、大体不燃の建材になっていることが多いのでさほど心配する必要もはありません。次に、こちら採光・換気に関しても、大体の倉庫はついていることが多いと思います。加えて、各階の床を地盤面以上とすることについて、こちらも地階のある倉庫とかでない限りは問題ないでしょう。

改修が必要になりそうなのは、1500㎡以上の倉庫などで、区画の間仕切を設置する必要がある可能性が出てきます。ただ、実は世の中の大きな建物は、1000㎡か1500㎡で区画されていることが多いです。建築基準法上の要件で、面積区画がかかってきますので、これも改修不要となるケースも多いと思います。

一番はこのスプリンクラー設備についてです。これが必要となれば、倉庫内の荷物をすべて除いたり、稼働を止めたり、あとは水槽を作ったりなど、大掛かりな工事になる可能性があります。ただし、先ほどもあった、(充電率30%以下で集積単位ごとに)遮蔽板(又は3mの離隔距離の確保)を設けるケースであれば不要となります。

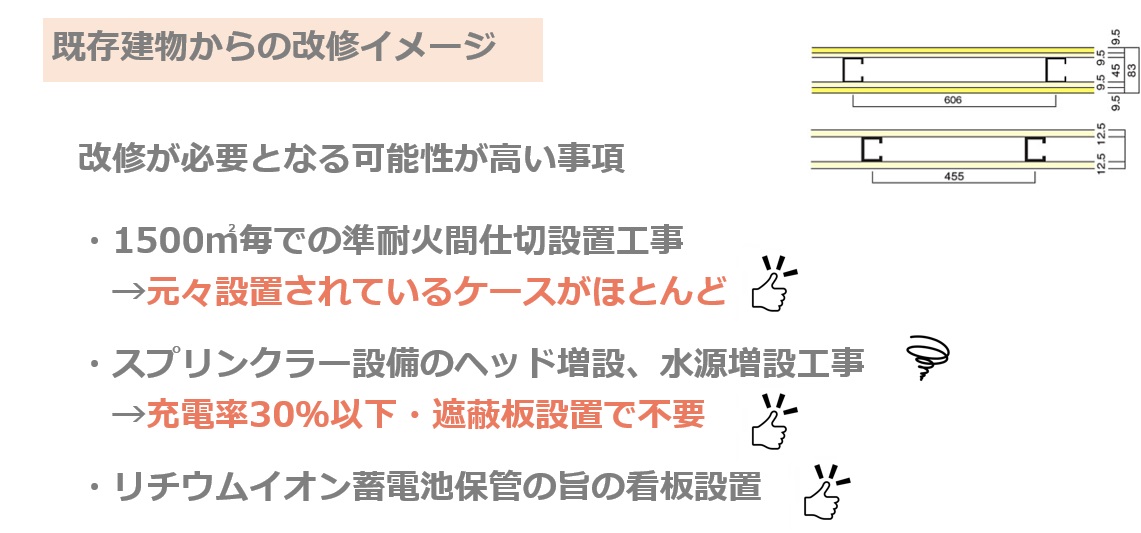

一般倉庫から改造しないといけないのは、このようなイメージです。

一つ目、1500㎡ごとでの準耐火間仕切設置工事。これも繰り返しになりますが、イメージは通常の間仕切とそこまで変わりません。かつ、もともと設置されているというケースが多いです。

二つ目、スプリンクラー設置工事ですが、これも充電率30%以下、(集積単位ごとの)遮蔽板設置(又は3mの離隔距離の確保)で不要にできます。

最後三つ目、これは取り上げて説明しておりませんでしたが、リチウムイオン電池(危険品)保管の看板を設置する。

次に蓄電池の充電率コントロールについてですが、様々な情報を収集すると、充電率のコントロールは困難なことではないです。

国際航空運送協会による規制でも、同様に「30%以下にしなさい」というのが2026年から必須となっていますので、おそらく理屈上は可能でしょう。

ただ、この充電率というのは、やはり荷主様側でしかコントロールできないと思います。消防でも確認方法は特に定めていないようで、運用や管理者の責任に任せているということでしたが、もしこれを守っていないことが判明すれば、屋内所蔵所の管理者様責任となります。

そのため、荷主様側との連携が重要です。

屋内貯蔵所の架台の基準に係る改正【35分06秒程度~37分36秒】

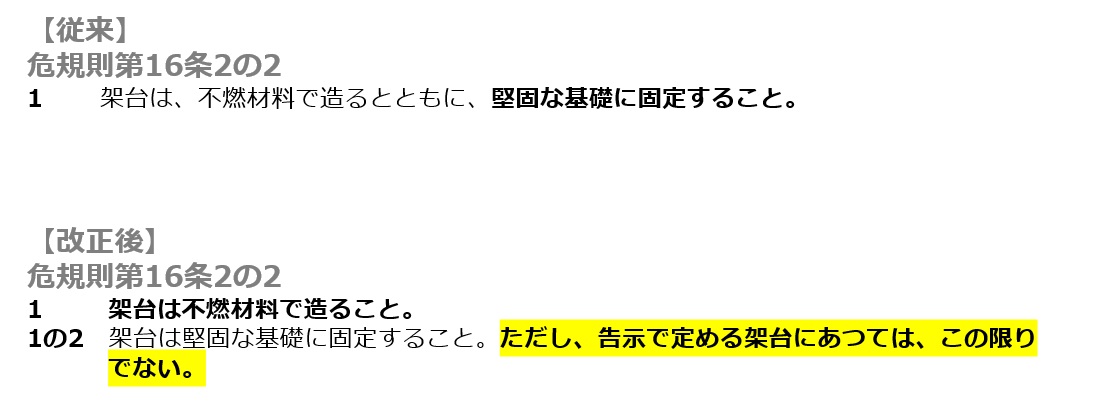

次に、改正内容について、屋内貯蔵所の架台の基準に係る改正で、「ラック」の解説を行います。

従来の法文では、「堅固な基礎に固定すること」とだけあります。改正後では、その後に「ただし、告示で定める架台にあっては、この限りでない。」という一文が加わりました。

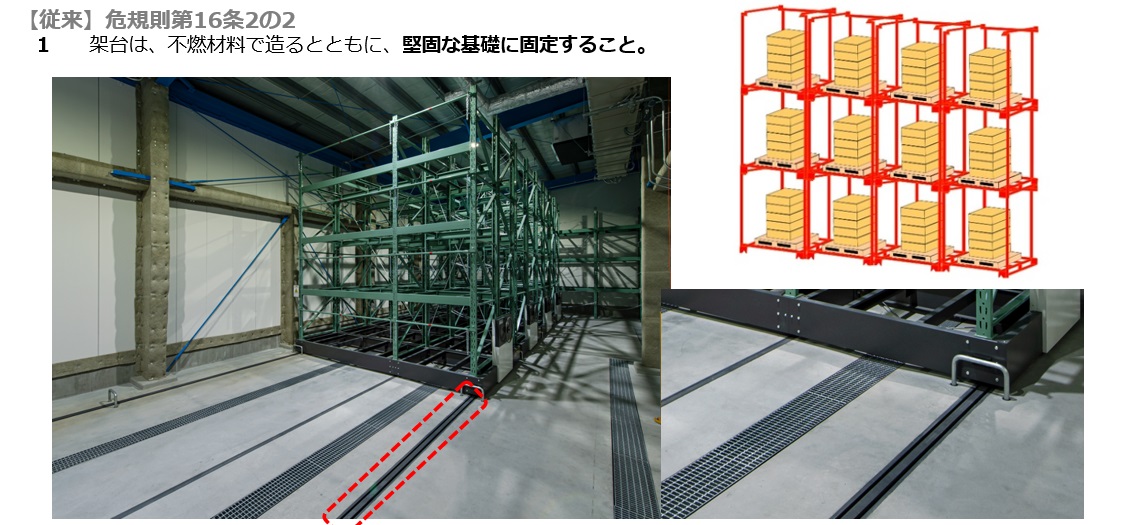

従来のこの一文(堅固な基礎に固定すること)について、かなり苦戦していました。

つまり、床にアンカー固定する固定ラックは、当然一定の基準を満たせば設けられます。ただ、ネステナーはもちろん、この写真のようにレールの上を走る移動ラック、この辺が難しいところです。特にこの移動ラックを堅固な基礎に固定しているという判断にするには、行政ごとで考えが分かれるところで、設置の実現が非常に困難で保管効率がなかなか上がりませんでした。

そのため、結局、平で置いていただくのがトータルの判断で良いというケースが多くなっていました。

ちなみに、この左の写真はとある危険物倉庫で、ストッパーのようなものを設置することで、なんとか移動ラックを危険物倉庫でも実現できましたが、こちらもかなり協議に時間を要し、再現しようと思ってもとても難しいです。そのため、この後にも同様の事例というのはありません。

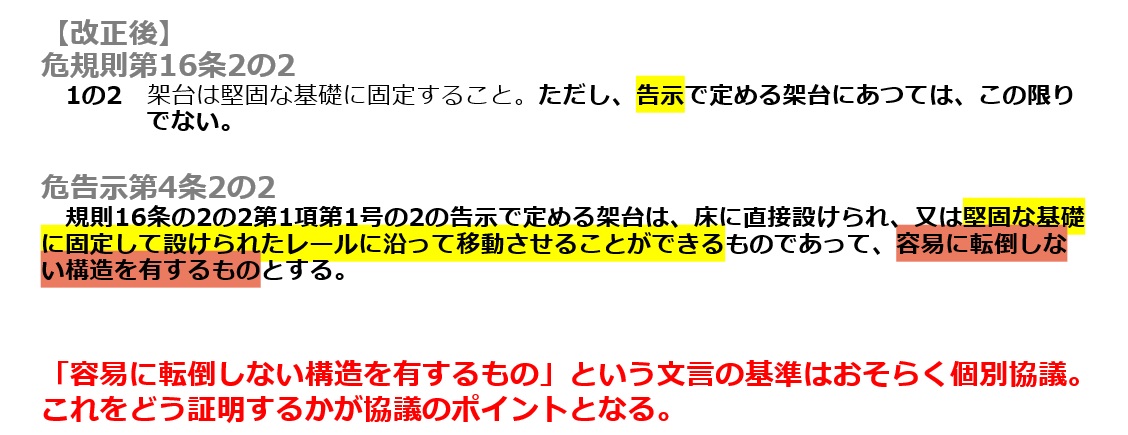

では、実際どのようなものなら実現可能になったのでしょうか。

「告示で定める架台は、床に直接設けられ、または堅固な基礎に固定して設けられたレールに沿って移動させることができるもの」これはまさに移動ラックのことを指しています。ただし、このあと「容易に転倒しない構造を有するもの」という一文も書かれています。

移動ラック自体がほぼ完全にNGだった今までのハードルはなくなりましたが、次のハードルとしては、ここをクリアすることだと思われます。

おそらく今は明確な基準がない以上、こちらから仮説を立てて「こういう計算をして転倒しないと考えるのですが、どうでしょうか?」というのを、所轄消防さんに伺い、行政ごとの慎重な判断になるでしょう。

とはいえ、この改正は大きな一歩だったのではないかと考えております。

改正におけるメリットとポイント【37分38秒程度~39分00秒】

それでは、今までの内容の全てのおさらいとして、全体を通して改正におけるメリットとポイントをお伝えしていきます。

まず1つ目、前回の2項の緩和では、スプリンクラー設備の基準がかなり厳しかったですが、今回の3項・4項で多少設置しやすいものになったのだと見受けられます。

2つ目、4項の緩和では、独立専用倉庫でなくても良くなった。これは今までの屋内貯蔵所ではほとんどあり得なかったところで、とても汎用性、可変性の高まる改正だったと思います。

3つ目、リチウムイオン蓄電池の充電率を30%以下とする、かつ(集積単ごとに)遮蔽板を設ける(又は3mの離隔距離を確保する)ことで一般倉庫に近い建物で保管、取扱いできるようになりました。ただし、これは30%を超えるとスプリンクラー設備が必須となって、改修難易度もここで一気に上がるということになります。

最後、4つ目、今まで設置不可であった移動ラックが基準を満たせば設置可能となりました。ただし、その基準は未だ明確でないため、個別協議が必要になります。

総括【39分01秒程度~49分38秒】

最後に、総括を弊社松本よりお話しさせて頂きます。

三和建設株式会社 松本 孝文

三和建設株式会社 / 執行役員 大阪本店次長

RiSOKOブランドマネージャー

皆さんこんにちは、三和建設のRiSOKOブランドマネージャーをしている松本です。よろしくお願いします。

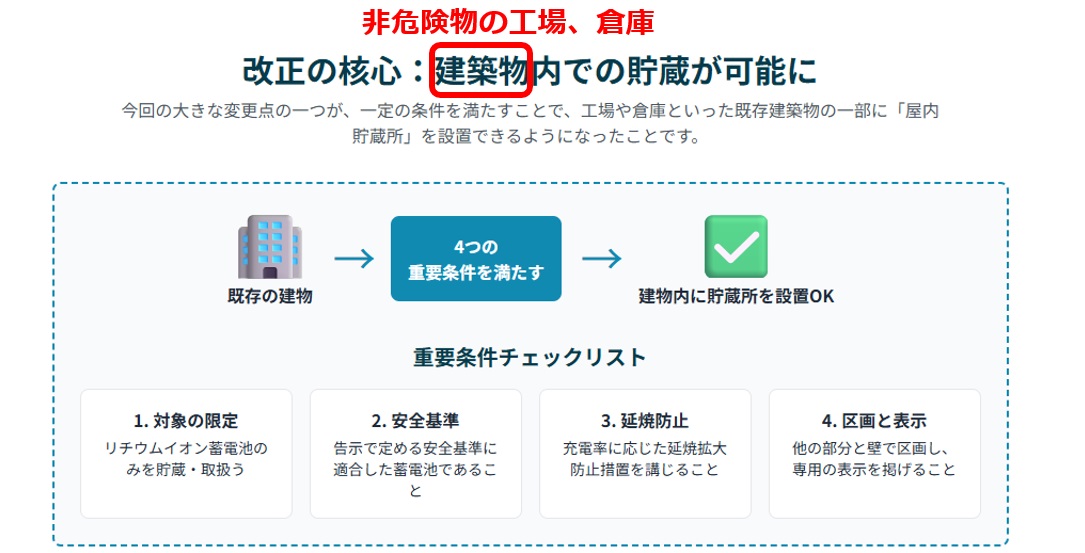

清水のほうから一通りお話をさせていただきまして、繰り返しにはなりますが、やはり今回の改正の核心は、非危険物の工場や倉庫でリチウムイオン蓄電池、いわゆる「LiB(リブ)」の貯蔵が可能になったというところが大きいです。

いくつか基準を満たす必要はありますが、画期的かつ今までにない改正です。その裏には、国の国家政策みたいなところが影響を及ぼしているのだろうと思います。

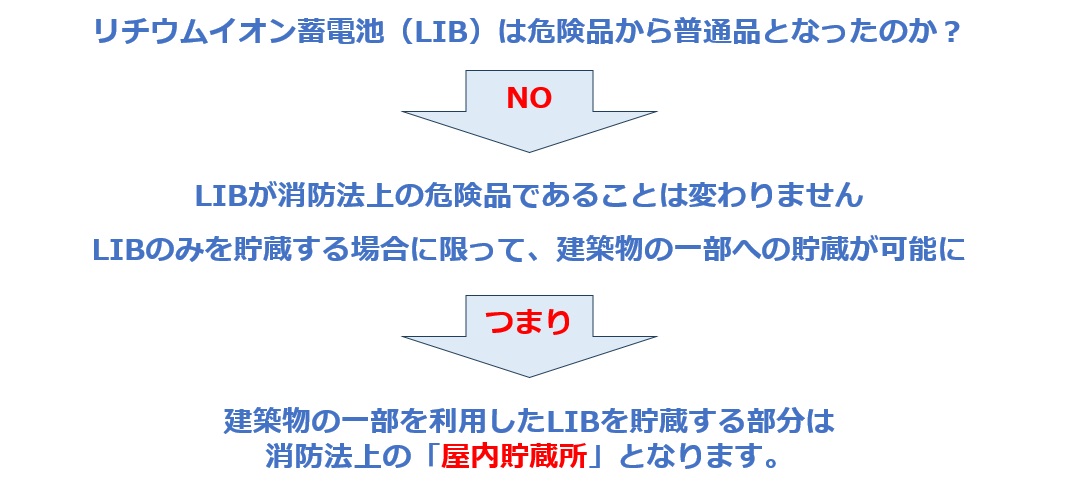

リチウムイオン蓄電池は、(本セミナーの)事前申し込みの際に「危険品から普通品になったんですか?」というご意見もいただいていたのですが、今回はLIBが消防法上の危険品であることは何ら変わっておりません。

この(LIB)のみを貯蔵する場合に限って、建築物の一部への貯蔵が可能になったというだけです。

つまり、建築物の一部を利用した「LIBを貯蔵する、リチウムイオン蓄電池を専用に貯蔵する部分」、この部分というのは消防法上の屋内貯蔵所という扱いなので、今までの屋内貯蔵所の設置時に必要になるような消防の設置許可申請というのは同様に発生してきます。

したがって、普通の一般的な危険物倉庫であれば、協議を始めてから許可が下りるまで2ヶ月程度はかかっていますが、同じように許可申請の時間が必要になるでしょう。

もう一つ大きなところは、この充電率によって取扱い、運用方法が変わり、建物のハードの部分も大きく影響されます。

遮蔽板の設置だけではなくて、3m離していればOKです。遮蔽版が必ずいるわけではなくて、集積場所ごとに3m離していればスプリンクラーが不要になります。

スプリンクラーは、やはり導入に際してはコストがかかり、加えて場所が必要であるなどハードルが高いでしょう。ただ、30%以下のみに限定できればスプリンクラーは不要になると、ここが一つ大きなところです。

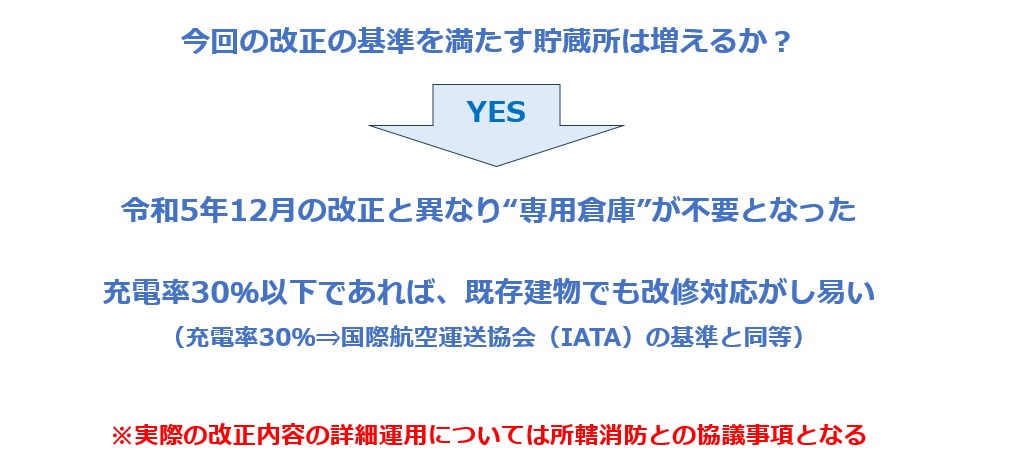

令和5年の改正では、専用倉庫が「増えた」とか「建った」という事例を私は聞いたことありませんでしたが、今回の改正での基準を満たす貯蔵所については「増える」という考えです。

この辺りも令和5年の「専用倉庫が必要」というのが「不要」になった、充電率30%以下であれば既存建物でも改修対応がしやすい、スプリンクラーがいらないというところが非常に大きいでしょう。

この充電率は、国際航空運送協会の基準と同等なので、新品であればある程度コントロールが効くかなと思います。ただし、やはり消防関係の法律なので、実際の改正内容の詳細の運用というのは、所轄消防との協議事項となります。

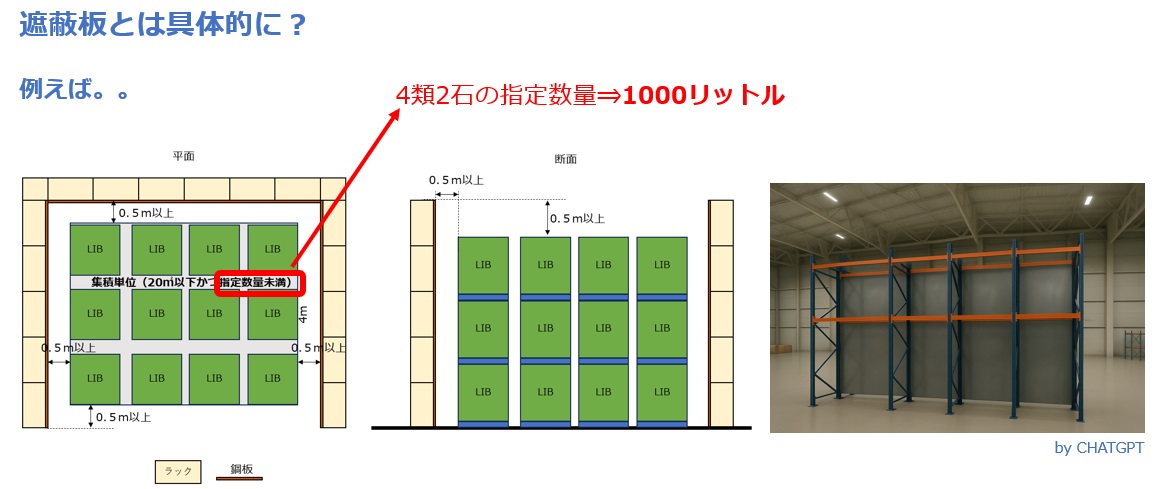

また、遮蔽板について、30%以下であれば、6mまで高さが有効活用できるということで、鉄板もかなり大きなものになると考えられます。一つ例としてあり得るのは、ラックの片面に鉄板を貼るようなものになるのではないかと思います。そして、20㎡ごとに区画をして、遮蔽板で間仕切を設置するようなものです。

実際に、このような製品があるわけではありませんが、イメージとしてはこのような物を考えています。ただ、「容易に転倒しない」などの条件があるので、ある程度、構造としてはしっかりしたものである必要があります。

もう一つ懸念点として、20㎡以下の集積単位は、1つの20㎡以内に貯蔵できるものが「指定数量未満」という条件があります。電解液は基本的には4類2石だと思いますので、4類2石の指定数量は1000リットルです。この1000リットルというのが、例えば車載用の蓄電池1台あたり何リットルぐらい電解液が使用されているのかというのは、一つポイントになるところかなと思います。

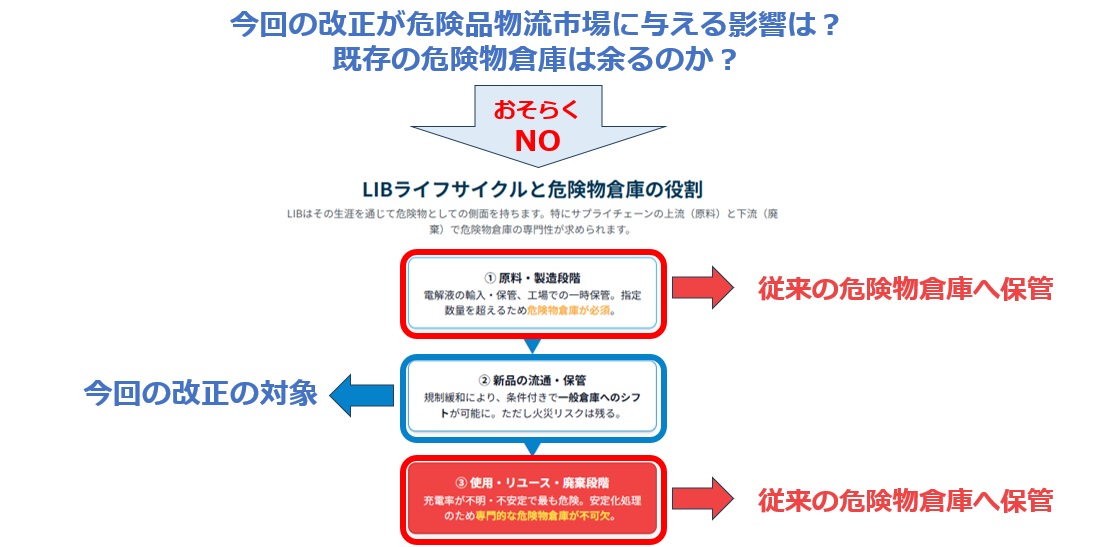

さらに、「今回の改正が危険品物流市場に与える影響はどうなのか?」とか、「今までの既存の危険物倉庫は余ってくるのか?」など、その辺りが一番気になるところだと思いますが、「そうではない」と思ってます。その根拠をご説明します。

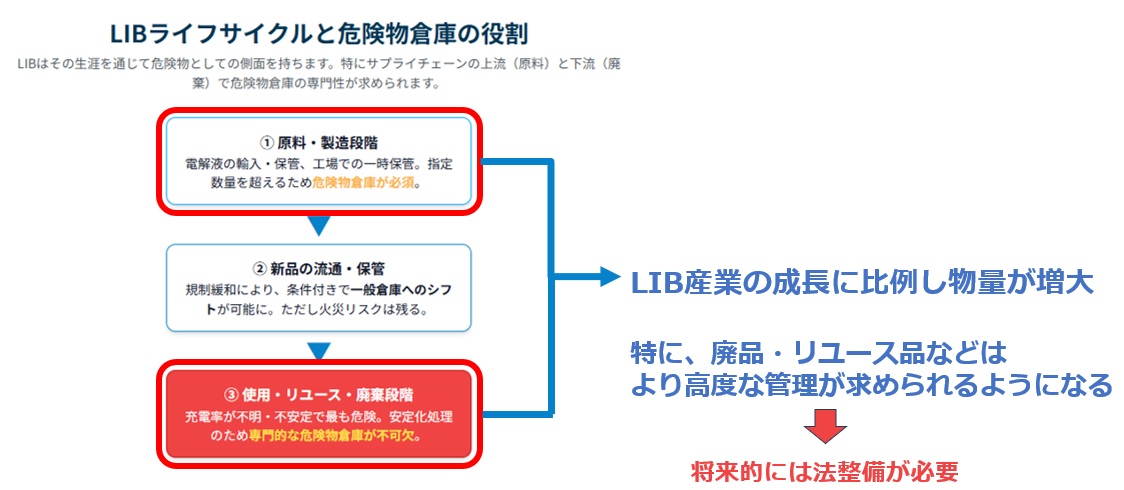

LIBのライフサイクルと危険物倉庫の役割ということで、①番「原料・製造段階」と②番「新品の流通・保管」で、③番目が使用した後として整理をしました。リユースや廃棄段階に分けると、今回の改正の対象はこの新品の流通・保管に関するもので、これについては今回の改正が対応できるというものになるかなと思います。

一つは電解液については従来の危険物倉庫へ保管が必要になるということと、もう一つ廃品やリユース関係もやはり充電率のコントロールが非常に難しいため、従来の危険物倉庫で保管が必要になるでしょう。

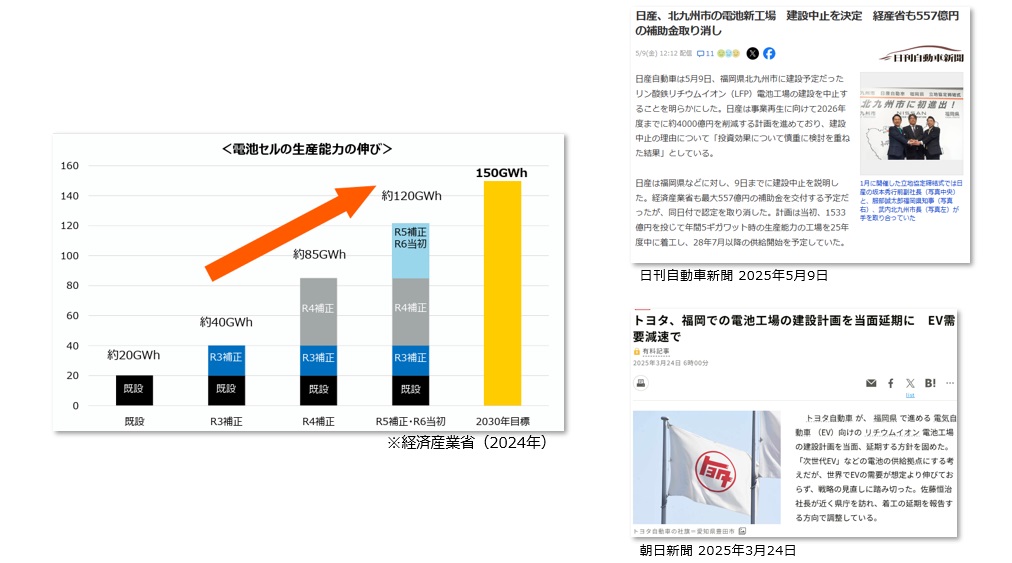

現在でもリチウムイオン蓄電池を保管する倉庫が足りていない状況で、将来的には今の製造の4倍ぐらいである150GWhまで2030年に持っていこうという政策の中で、今よりも量が増えていくのは当然です。

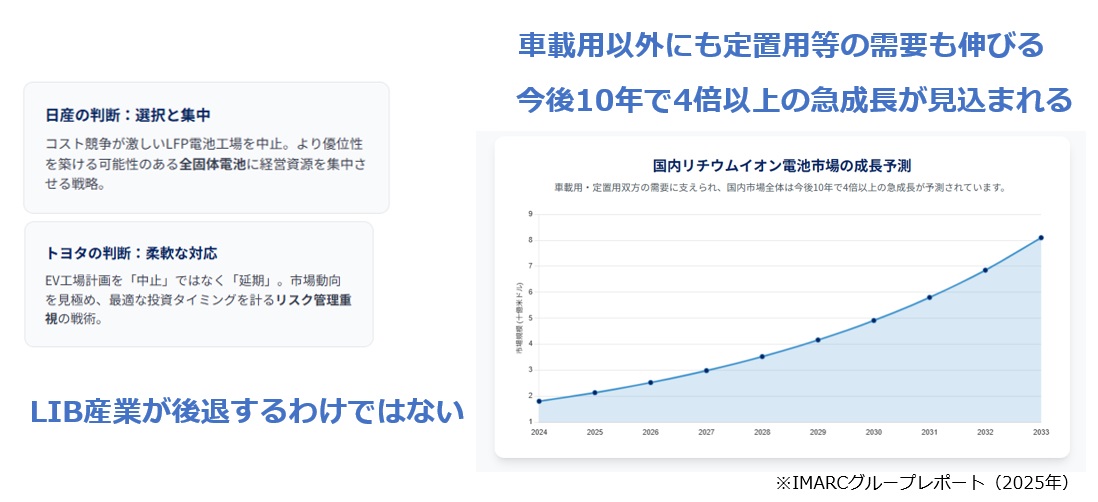

一方、今年に入ってから日産のリチウムイオン蓄電池の工場が中止になったり、トヨタしたりが延期というような報道があります。

実際、この通りに行くのかどうかというところも一つ懸念点でありますが、日産については、より優位性を築ける可能性がある全個体電池に経営資源を集中させる戦略で、一方トヨタの場合は、中止ではなくて延期です。今中国を始め、リブの市場が鈍化し、コストが高くなっているなど、その辺を加味して投資のタイミングを図っている、リスク管理重視の戦術なので「中止ではない」という点が大きなところです。そのため、このリブ産業が後退するわけではないと考えてます。

もちろん、車載用以外にも定置用、一般の建物とか産業用の蓄電池が今後、需要を伸ばし、今後10年で4倍以上の急成長が見込まれる産業であるというレポートも出されています。そのため、中長期的に見れば、やはり需要はどんどん増え、その需要に合わせて生産も増えていくだろうという考えです。

したがって、リチウムイオン電池の産業の成長に比例して物量が増大していくだろうと思います。

特に、廃品とかリユース品というのは、充電率のコントロールが非常に難しいので「不安定で危険なもの」と言えるでしょう。今回の改正ではこの辺については、全然触れられてないですし、改正になってない部分なので、将来的にはボトルネックになるのではないかと考えます。しかし、高度な管理が求められることは確かであるため、将来的には法整備が必要になってくると考えております。

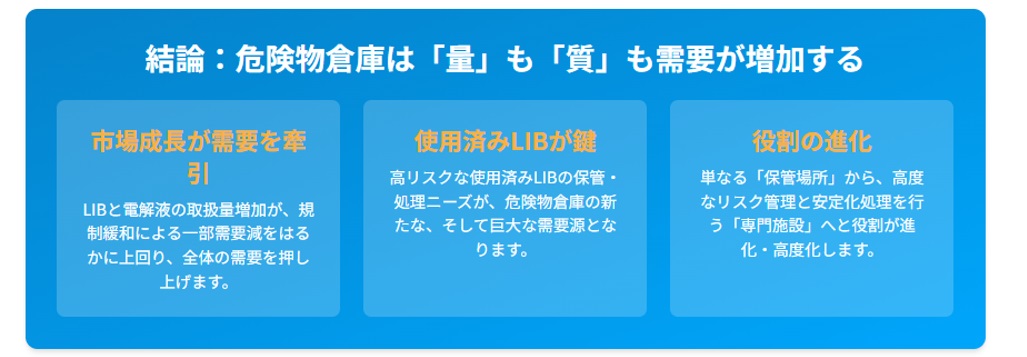

結論として、今までの既存の危険物倉庫というのは、量も質も需要が増加すると考えております。

当然 この市場の成長が需要を牽引するということと、使用済みのリチウムイオン蓄電池が鍵になるだろうということ、高度な管理が求められるリスクが高いものになるので、単なる保管場所から専門施設や、そういうものに役割が高度化していくというような考え方もあるります。

総括としては以上になります。

今回は、動画の24分以降、総括までの部分をテキスト化しています。これ以前の内容は、分割して別の記事でご紹介していますので、そちらでご覧ください。

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼