第18回RiSOKOセミナー「危険物の規制に関する法改正のポイント解説」(消防法改正解説セミナー)第一弾 【0分~23分22秒】

投稿日:2025.07.24

更新日:2025.07.31

お役立ち情報

今回は、2025年7月2日に行ったRiSOKOセミナー『消防法改正解説セミナー危険物の規制に関する法改正のポイント解説』について、お時間の関係などでセミナーに参加できなかった方のため、内容を要約してご紹介します。

なお、セミナーは約1時間にわたる動画となるため、この記事では、いくつかの話題に分割し、動画の内容をテキスト化するという方式でご紹介します。

動画を見るお時間がある方は、ぜひ本編動画をご覧ください。

以下の内容は、基本的に動画内の言動をテキスト化したものとなります。皆様にわかりやすいよう、一部言い回しなどの修正は行っていますが、基本的に動画内で発した言葉をそのままご紹介しています。大幅な変更を加えると、発言者の意図とズレてしまう可能性があるためです。

一部読みにくい部分もあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。

Contents

講師紹介【0分00秒~1分30秒程度】

三和建設株式会社 設計グループ 清水紀美子と申します。よろしくお願いいたします。

今年で設計10年目となり、倉庫をメインに衣装設計をしておりますが、その経験はほとんど危険物倉庫の割合が多く占めております。設計実績の中でも危険物倉庫のみの実績を抜粋して記載しています。

三和建設株式会社 清水 貴美子

設計本部建築設計グループ 主事

保有資格:危険物取扱者 乙4種

2017年:2類・4類・5類(常温・定温) 1000㎡×2棟

2018年:4類(常温) 300㎡×2棟

2019年:4類・5類(常温・定温) 600㎡

2020年:4類(常温) 150㎡

2021年:4類(常温) 1000㎡

2023年:4類(常温) 1000㎡

その他、計画案件は年間多数

上記の物件を、お客さまとの打ち合わせ・設計・申請業務と全て行ってまいりました。よく流通する4類危険物以外にも2類5類を保管する倉庫も設計しました。

消防法改正の背景【4分34秒~7分11秒程度】

本日の本題に入る前に消防法改正の背景を少しだけお話しいたします。

前回の令和5年12月にもありました法改正の際にも弊社でセミナーを開催しており、その際に法改正の背景等は詳しく説明しておりますので気になる方はそちらをご覧ください。

今回は抜粋して説明していきます。

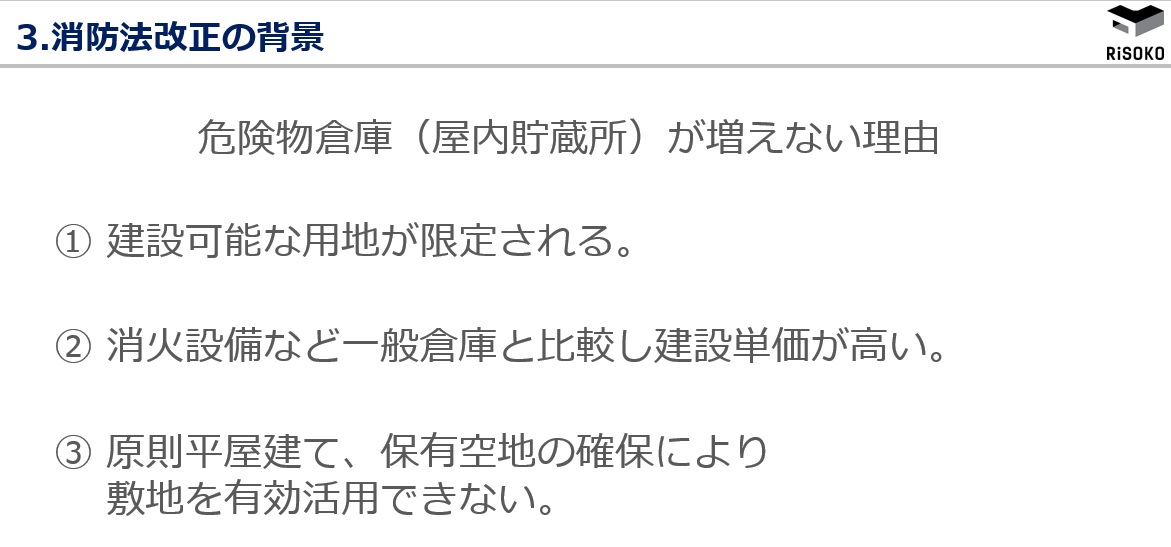

まず危険物倉庫、屋内貯蔵所が増えない理由についてです。皆さまは危険物倉庫を建てることに少しハードルを感じられるかと思います。

その理由は3つあり、1つ目は「建設可能な用地が限定される」ということ、2つ目は「消火設備など一般倉庫と比較して建設単価が高い」ということ、3つ目は「原則、平屋建て保有空地の確保により敷地を有効活用できない」ということ。

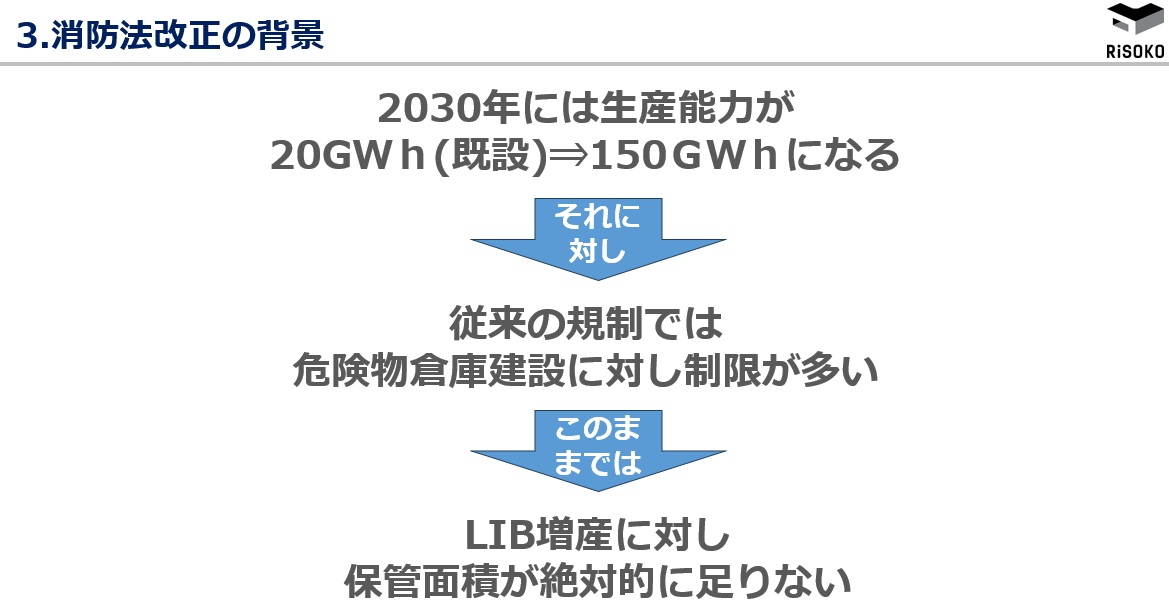

大きくこの3点があることでなかなか実行まで至らないことがあります。そんな中、今はリチウムイオン電池の需要が高まってきています。

それに対して経産省が2030年までの生産目標能力を引き上げましたが、従来の規制で危険物倉庫を大量に建設するのは大変です。ただ、保管面積がいつか必ず足りなくなる時が来るということが課題になってきます。

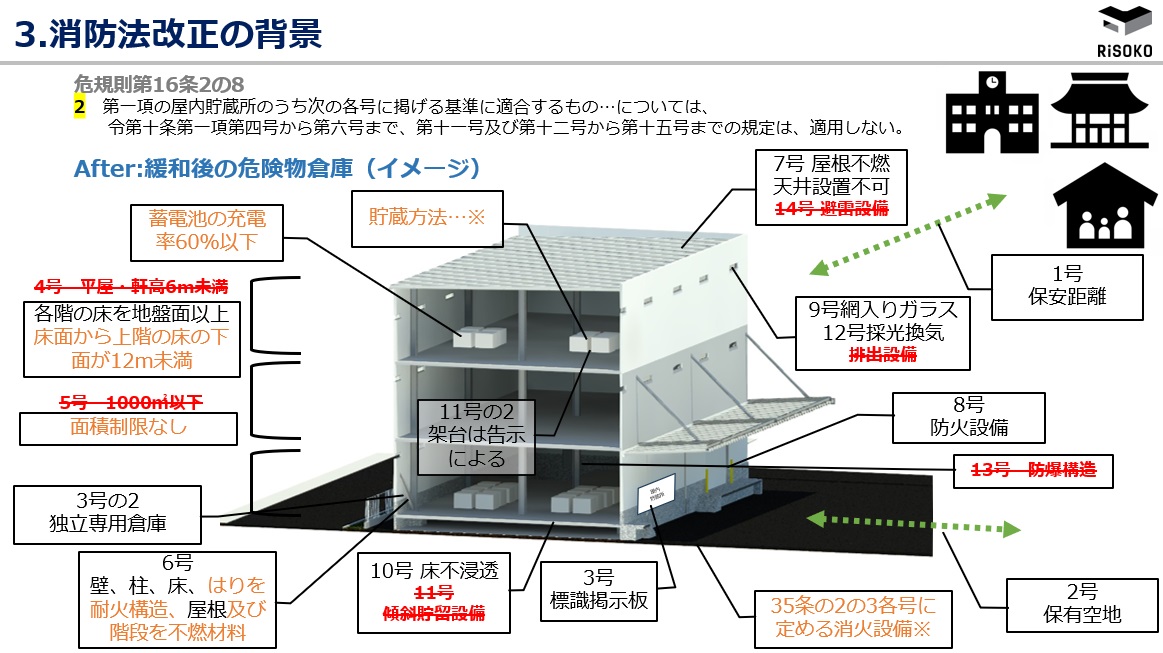

これに対して、まず前回令和5年12月の消防法改正について、図に表しました。従来の屋内貯蔵所と変わって改正になったことは、赤やオレンジで記載しています。中でも最も大きかった緩和は、建物高さ、面積制限、階数などの規模に関する制約がなくなったことだと思います。

その代わり、スプリンクラー設備が必要になったり、蓄電池の貯蔵方法に指定ができたりしました。

しかし、まだネックになっていたのは独立専用倉庫であること、またスプリンクラー設備を設けること、大きくこの2つ。さらに貯蔵方法についても多少煩わしく思われる点があったのかもしれません。

消防法改正内容の解説【7分14秒~9分00秒程度】

では、今回の改正は、その辺りもさらに緩和となっているのか、どのようなものなのか、解説していきます。

こちらは今年の5月14日に公布されました通達文です。ボリュームがあるため、今回は屋内貯蔵所に関することを抜粋して解説していきます。

第1、第2の改正項目の中でも今回はこの第2の中のリチウムイオン蓄電池に関すること、屋内貯蔵所の課題に関すること、その他技術上の基準の整備についてご説明します。

まず、危険物倉庫に関する法文を説明する中で2つの言葉が必ず出てきます。1つ目は危険物の規制に関する政令、こちら以下『危政令』と言います。2つ目は、危険物の規制に関する規則で、以下『危規則』と言います。

これらは消防法の下位法令のことです。

この2つの関係性を簡単に言いますと、まず基本となる危政令があり、それに対して特例で打ち消す内容だったり、詳細等が危規則で書かれています。その中でも、今回はこの危規則第16条2の8が改正の中心になっています。さらにこれは10条1項という法文が大元になっていて、ここからの緩和という構図です。

この2つの法文をメインに解説していきます。

屋内貯蔵所の基本基準【9分02秒~12分21秒程度】

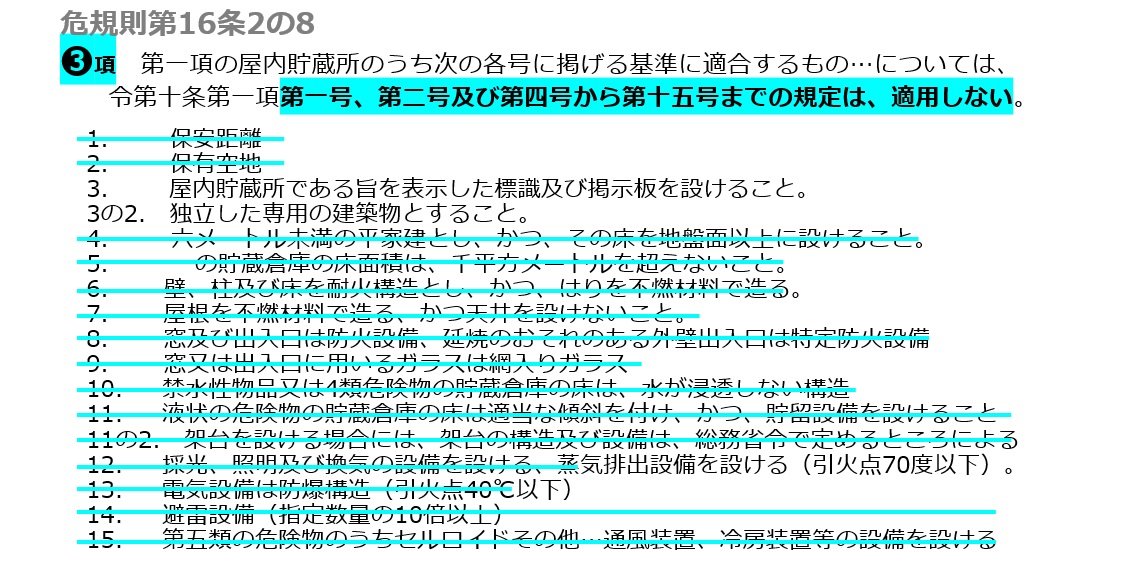

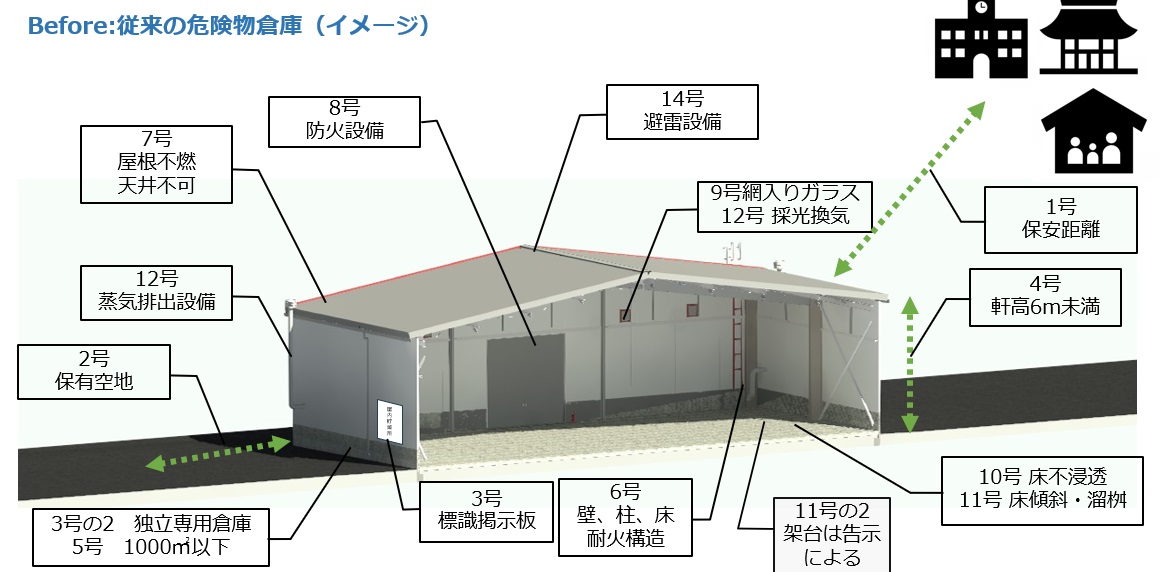

まず屋内貯蔵所の基本基準からご説明していきます。この基本基準というのが、先ほど説明した危政令10条1項、屋内貯蔵所のベースとなる法文です。

これらが求められる基準になります。たくさんありますが、ある条件を満たすことで法文が緩和される形になります。ではまず、この基本基準というものがどのようなものなのか、一つずつ見ていきたいと思います。

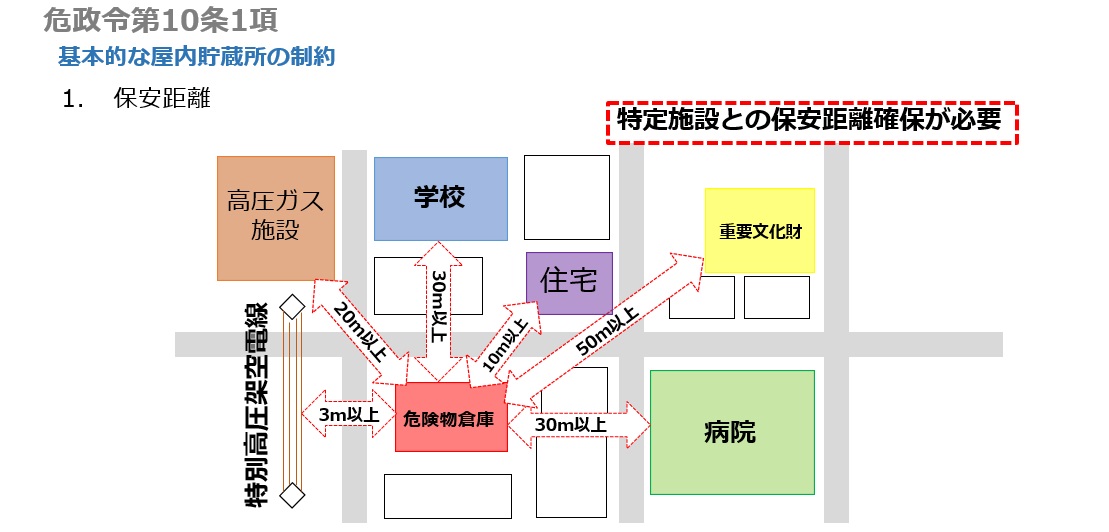

まず1つ目が保安距離です。学校 病院、重要文化財、高圧電線、高圧ガス施設等。大まかにここに書かれているものは、危険物施設からすると特定施設というものにあたり、それぞれ書いてある保安距離という離隔距離を取らないといけません。

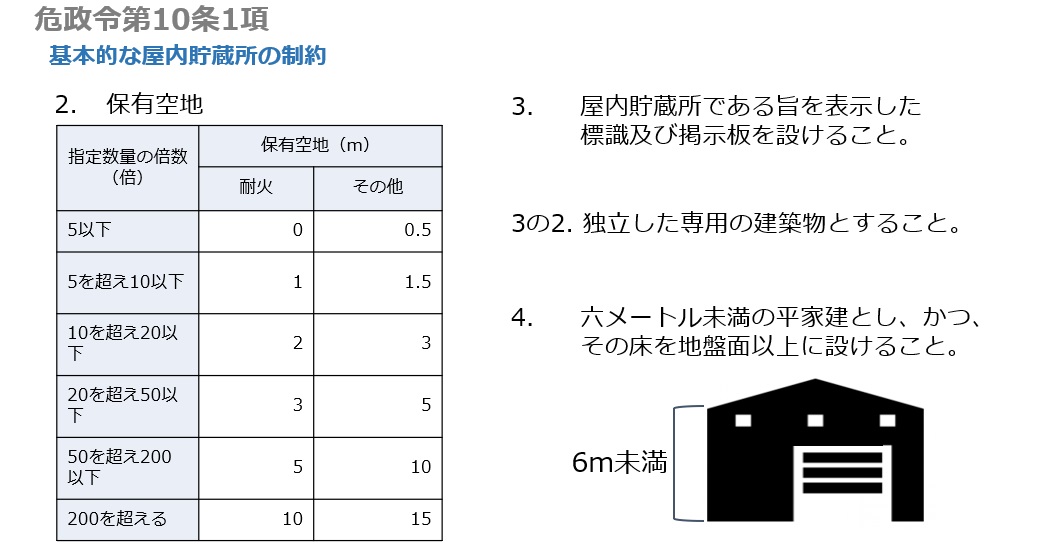

2つ目は、保有空地です。この表のように、指定数量の倍数に応じて建物の周りに所定の広さの空地を取らなければなりません。

また、3つ目「屋内貯蔵所の標識を設置すること」、 3の2「独立専用倉庫にすること」、4つ目「6メートル未満の平屋建て、床を地盤面以上に設けること」となっております。

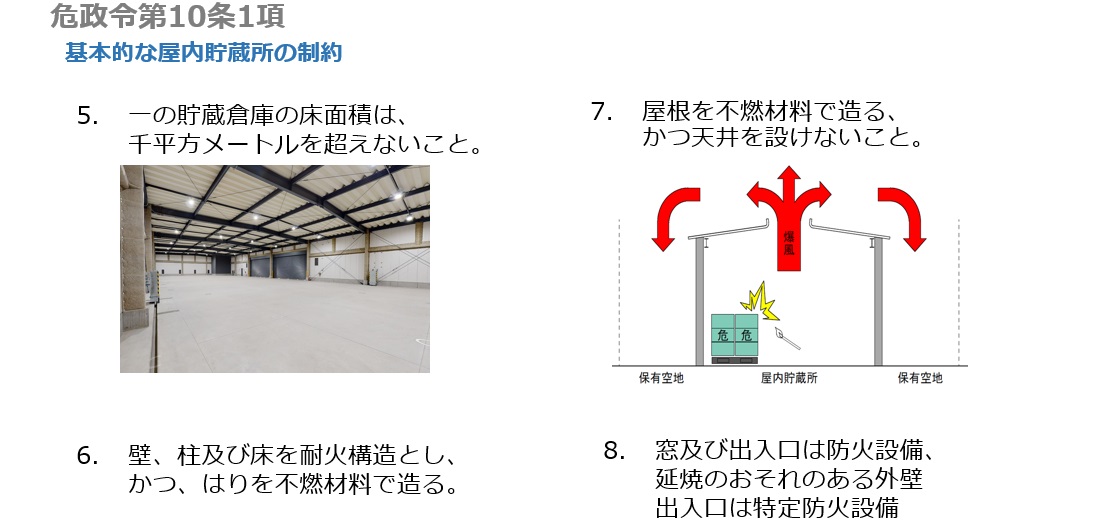

5つ目「床面積は1000平米まで」、6つ目「壁・柱・床は耐火構造、はりは不燃材料」、 7つ目「屋根は不燃、かつ天井を設けない」。これは放爆構造と言われる、爆風が屋根から抜けていかなければならないというものです。8つ目「出入口等は防火設備もしくは特定防火設備にすること」。

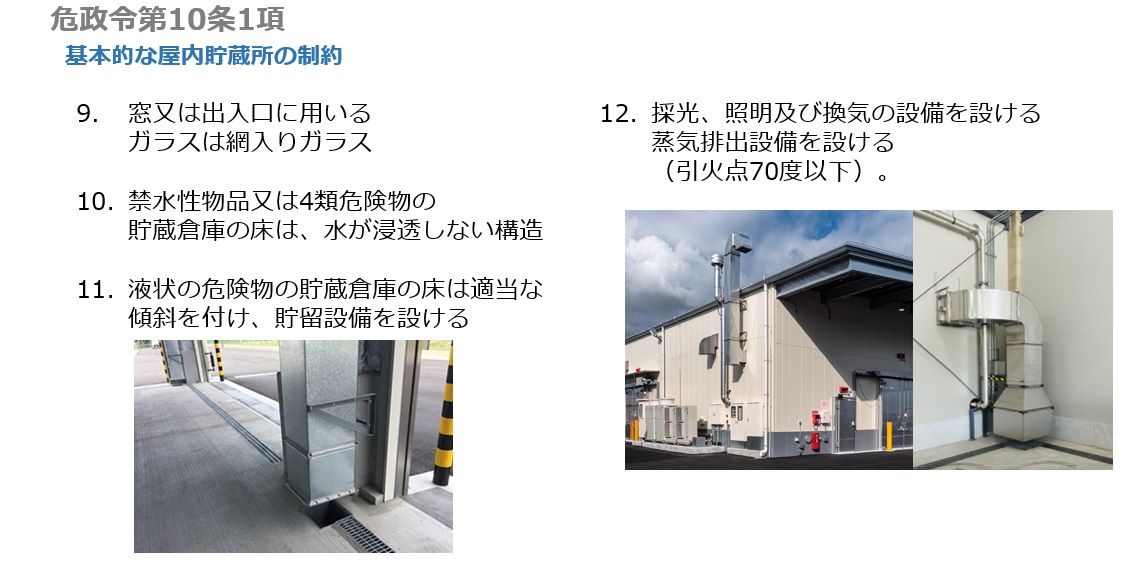

9つ目「ガラスは網入りガラスにすること」、10個目「禁水性物品、4類の倉庫は水が浸透しない床」、11個目「床に傾斜を設け貯留設備を設けること」、12個目「採光・照明・換気、蒸気排出設備を設けること」。

13個目「電気機器は防爆構造であること」、14個目「避雷設備を設けること」、15個目「5類等には通風設備、冷房設備を設けること」など、15までの内容があります。

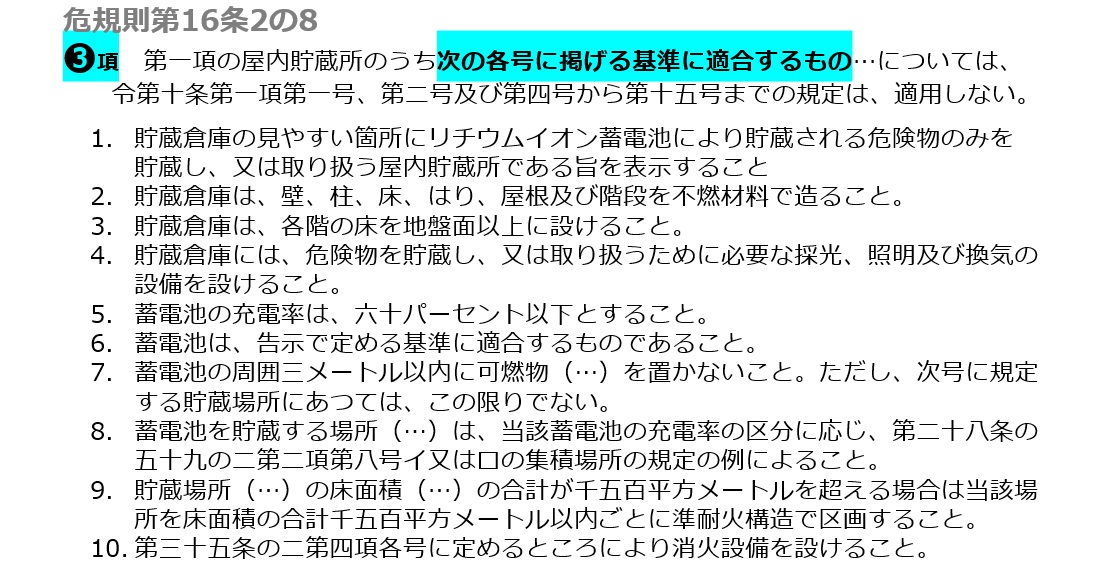

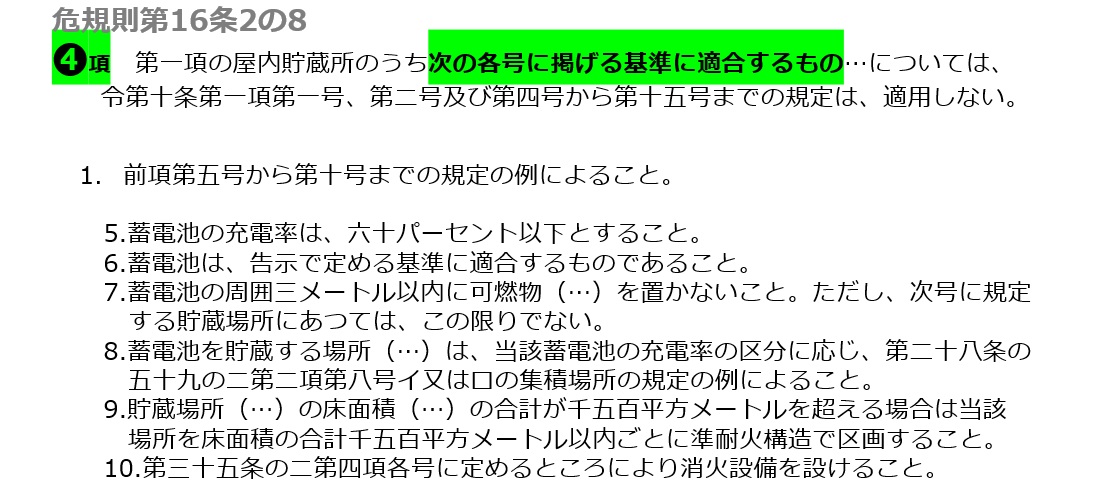

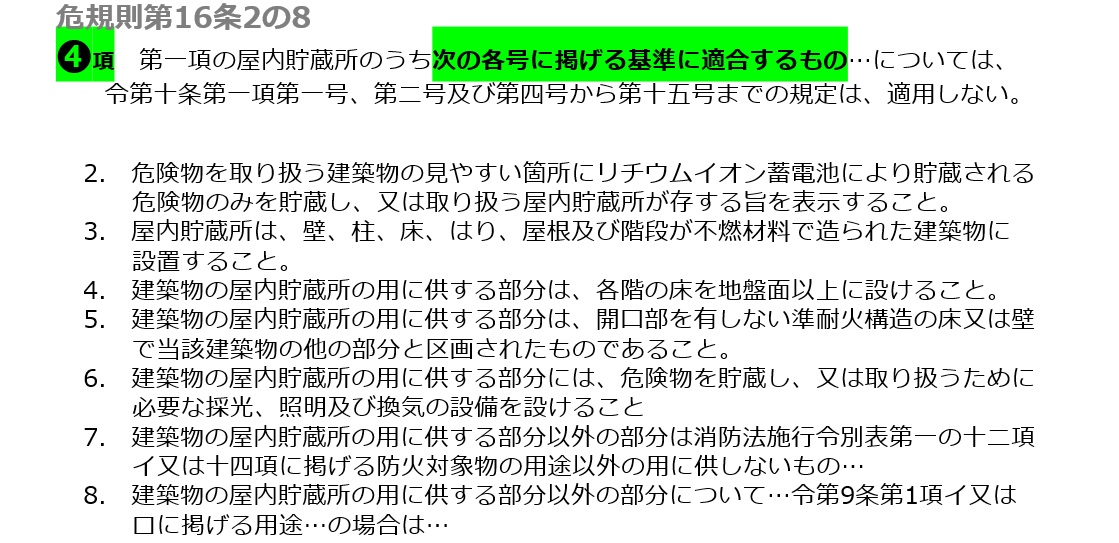

ここからは、今ご説明した危政令10条1項というのがどう緩和されていくのかというのを、ご説明していきます。冒頭にもありましたように、この危政令に対して緩和を定めたのが危規則。前回、令和5年12月に改正された内容は、この危規則の第16条2-8の2項という内容です。そして今回、令和7年5月に改正されたのが、それに対して3項4項と追加されたという内容になります。

屋内貯蔵所の基本基準【12分24秒~23分22秒程度】

ここからは、具体的な内容を解説していきます。

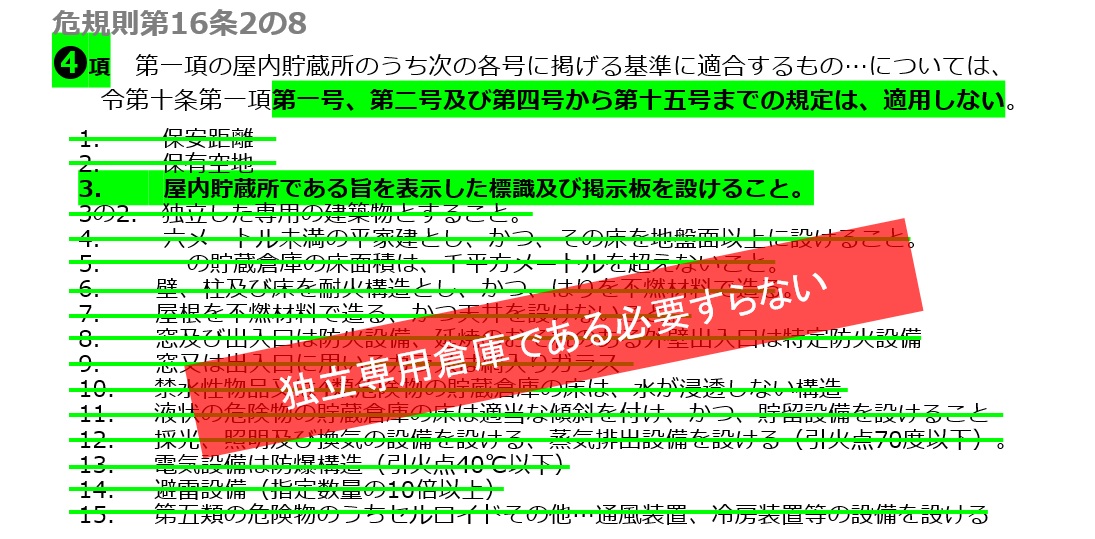

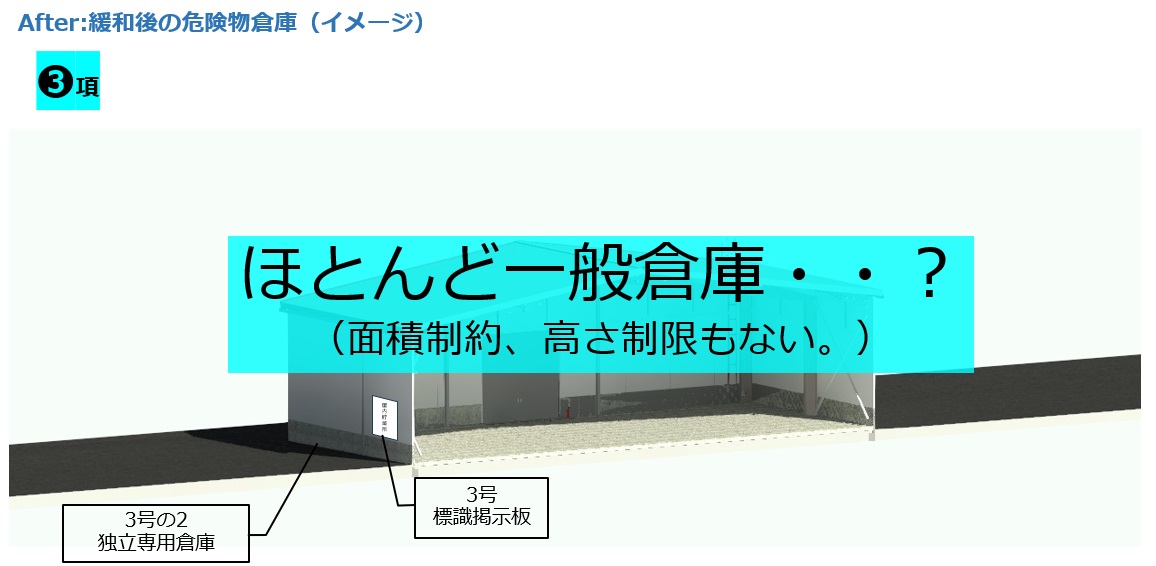

まず第3項について、先ほどご説明しました10条1項の内容をと並べていますが、青線を引いていない2つを残してほとんどが緩和されます。2項に比べても緩和内容が増えました。屋内貯蔵所の基本的な制約はほとんど受けないような内容になります。

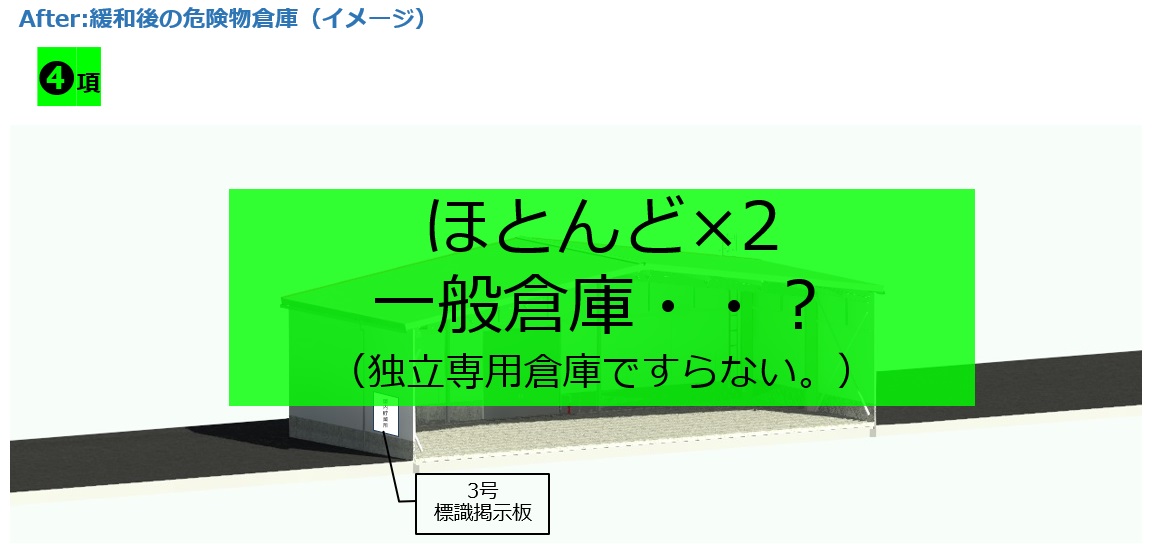

これに比べて4項は、さらに緩和されており、先ほど3-2の「独立した専用の建築物とすること」というところすらなくなり、「標識を設けること」という内容しか残りません。したがって、この4項の内容というのは、独立専用倉庫でなくなることが最も大きな緩和ということになります。

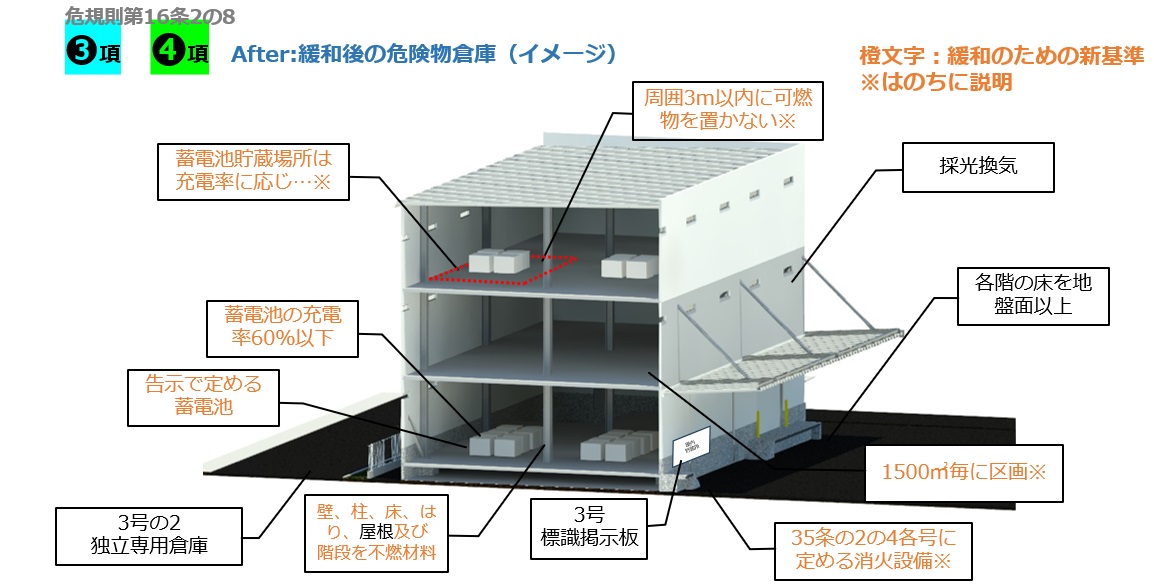

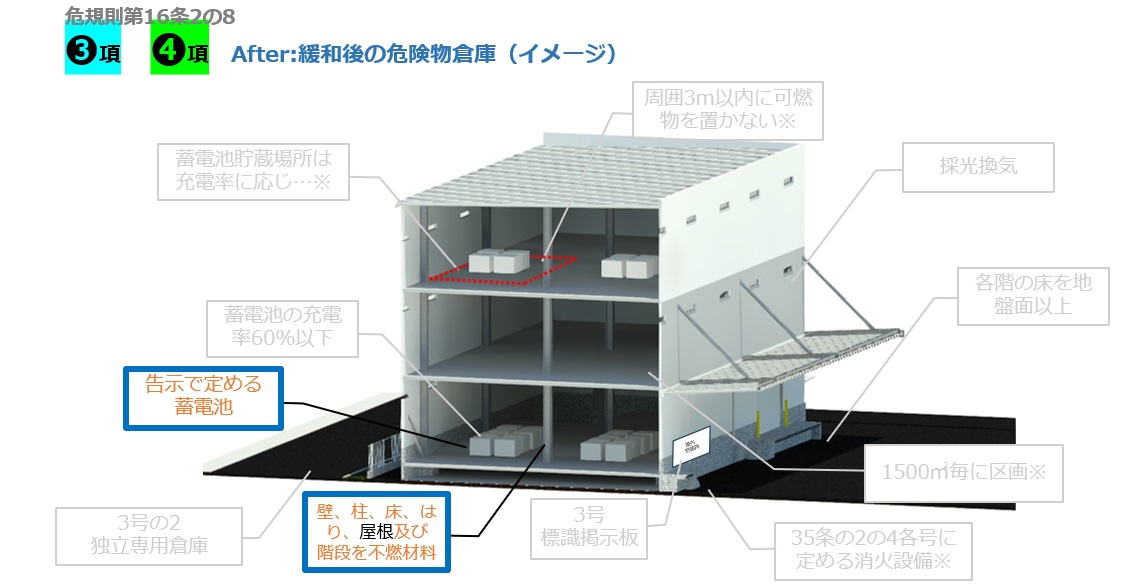

では、これを図で表してみます。まずこれが従来の屋内貯蔵所です。いろいろな要件が各所に必要になります。ここから、3項の改正を表しますとこのようになります。

ほとんど一般倉庫のような見た目になるほど制約はなくなりますが、さらに4項の緩和になりますと、下記になります。

いよいよ普通の一般倉庫と変わらないです。しかし、もちろんこのような緩和を無条件で受けることはできないので、「実際どのようなことを代わりにしないといけないのか?」ということを今からご説明していきます。

それがこちらになります。

一つ目、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所である事を表示する

二つ目、壁・柱・床・梁・屋根・階段を不燃材料にすること

三つ目、各階の床を地盤面以上に設けること

四つ目、採光、照明、換気を設ける

五つ目、蓄電池の充電率は60%以下

六つ目、告示で定める蓄電池にすること

七つ目、蓄電池の周囲3m以内に可燃物を置かないこと

八つ目、充電率の区分に応じて集積場所の例によること

これは保管の仕方等が細かく定められてます

九つ目、床面積1500㎡ごとで準耐火構造区画とすること

十個目、スプリンクラー設備を設ける

では、4項もおなじくご説明していきますが、この1という内容については3項と半分ぐらいが同じになります。したがって、間単に内容を紹介すると、

充電率60パーセント以下、告示で定める蓄電池にすること、周囲3メートルに可燃物を置かないこと、充電率の区分に応じて集積場所の例によること、これも先ほどありました保管の方法についてです。1500㎡区画を設ける、スプリンクラー設備を設ける、ここまで半分程度が同じになります。

次からも似ているのですが、

二つ目、リチウムイオン蓄電池を保管しているという表示、

三つ目、壁・柱・床・はり・屋根・階段が不燃材料、

四つ目、床を地盤面以上に設ける、

ここから少し変わりますが、

五つ目、屋内貯蔵所でない用途の部分と区画をすること、

六つ目、採光・照明・換気設備を設ける、

七つ目、八つ目に関しては、他の用途と併設する場合の規制についてなのですが、一言では説明が難しいので、こちらは後でご説明します。

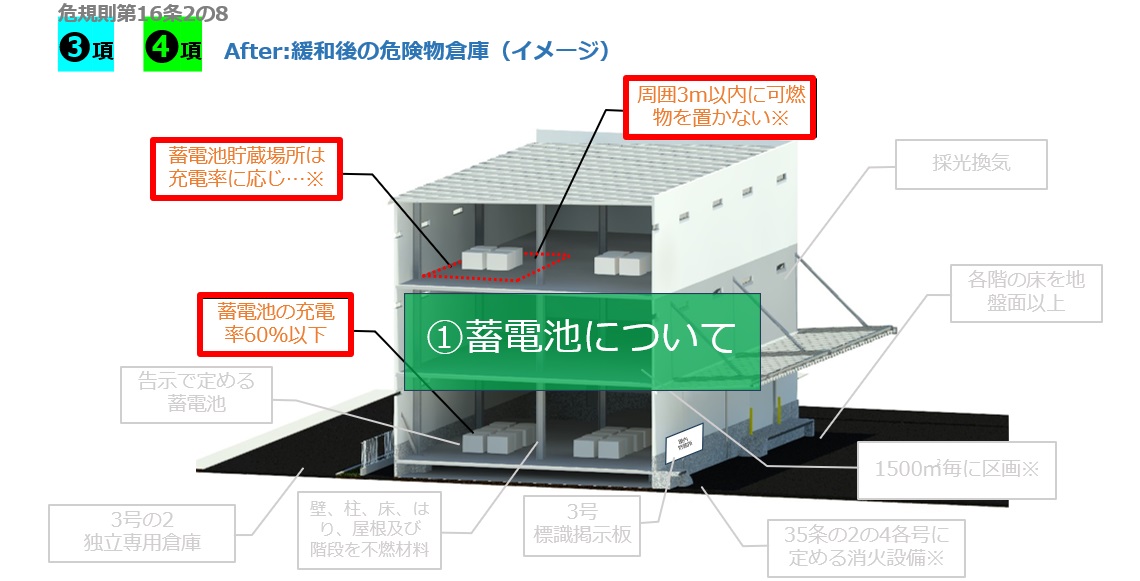

この3項4項を図に表すとこのようになります。

階数や高さの制約もなくなるので複層階倉庫の例としています。オレンジ色で記載しているのは、特にもともと屋内貯蔵所の基準にない、リチウムイオン電池の緩和で出ている内容です。その辺りを中心にご説明していきます。

まず建築の制約としては不燃材料を求められますが、テント倉庫や木造倉庫でない限りは、だいたい不燃の建材が多いのでそこまでハードルの高い基準ではありません。次に、「告示で定める蓄電池」も国際規格に則っているかというだけの判断です。

それ以外で大きなことを4つに分けて具体的に解説していきます。

まず1つ目は、蓄電池についてです。

前提として、蓄電池の充電率は60%以下である必要があります。さらに、保管方法として周囲3m以内に可燃物を置かないというのが原則になります。ただしこれに関しては、充電率に応じて置き方等が定められております。

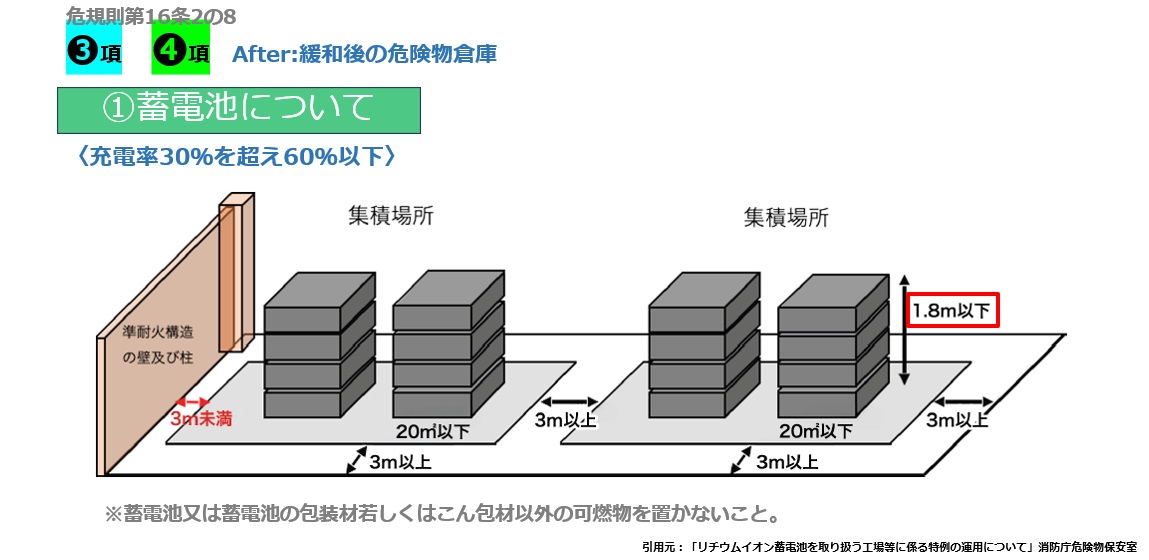

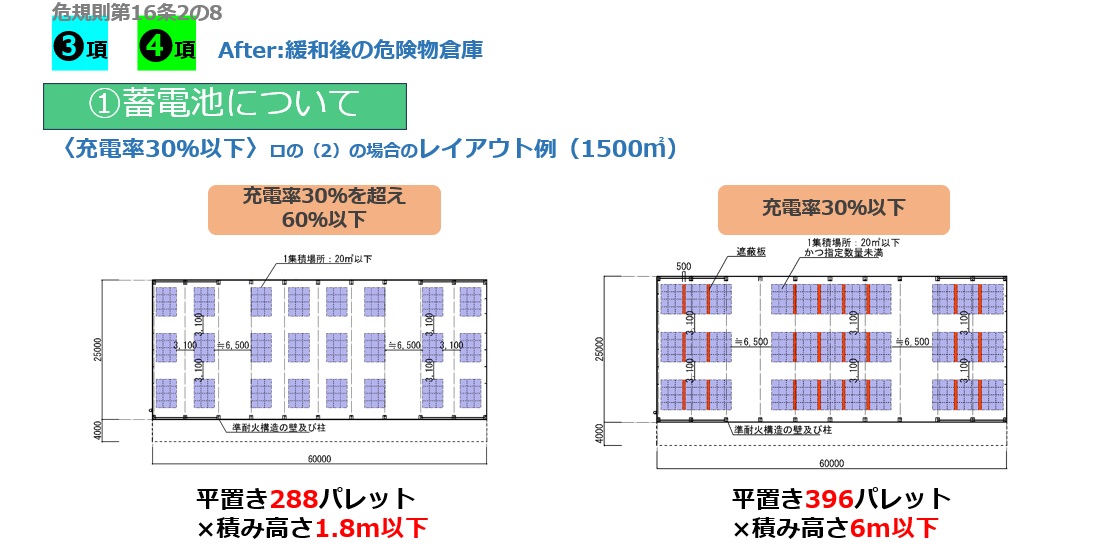

こちらは、基本の30%を超え60%以下、という区分の場合を図にしたものです。集積場所と呼ぶこの一かたまりを20㎡以下として、それら同士を3m以上離すというのが基本になります。

ただ左側にあるように、準耐火構造の壁・柱に対する場合は、離隔は3m未満でも大丈夫です。あとは、周囲には蓄電池の梱包材以外の可燃物を置かないこと。平置きだけでいえば2項の緩和よりも優しめかなと思えるのですが、ただしここで一番ネックになってくるのは、1.8mまでしか積めないということです。

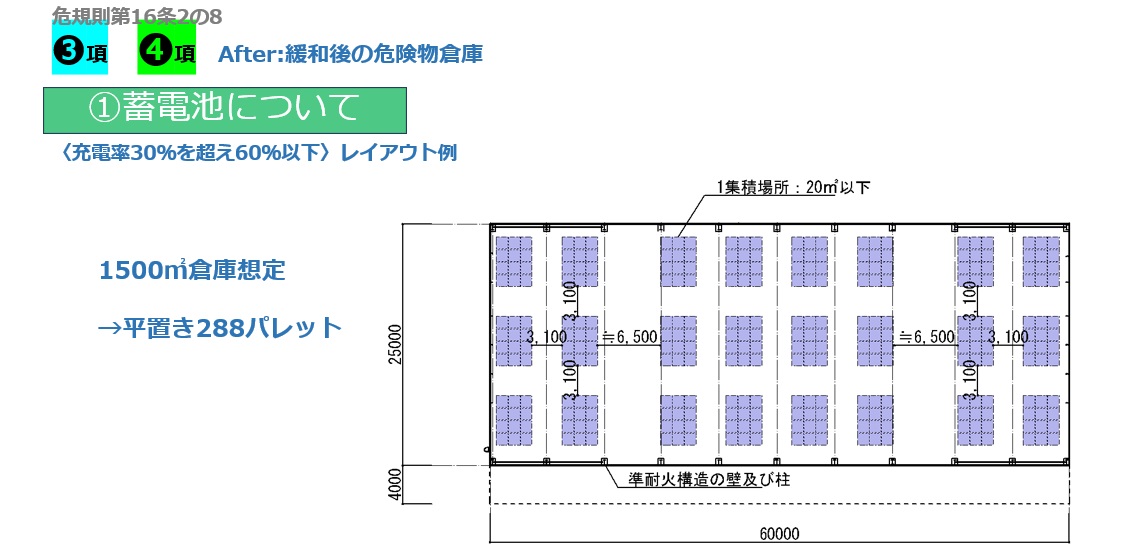

これを実際にレイアウトすると、どんな物量になるのかというのをイメージして作ってみました。

リチウムイオン電池では1500㎡区画というのがありますので、例としては1500㎡基準で考えています。メイン通路を2列ほど取りながら、基本的には3mずつぐらい空けて、このようにレイアウトした場合、平置きで288パレットとなりました。

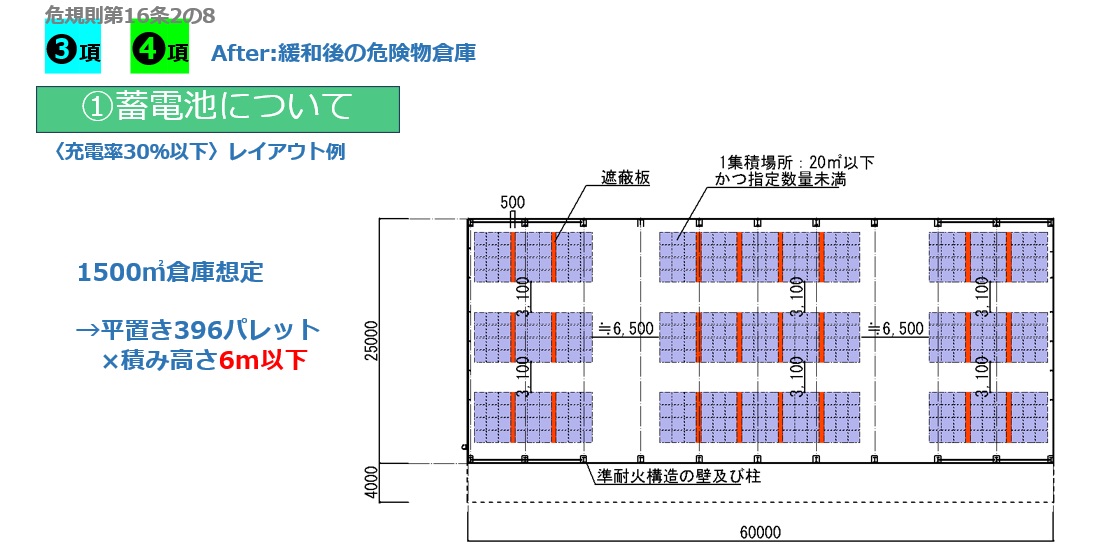

これに比較して、充電率を30%まで下げたらどうなるかということも見てみましょう。

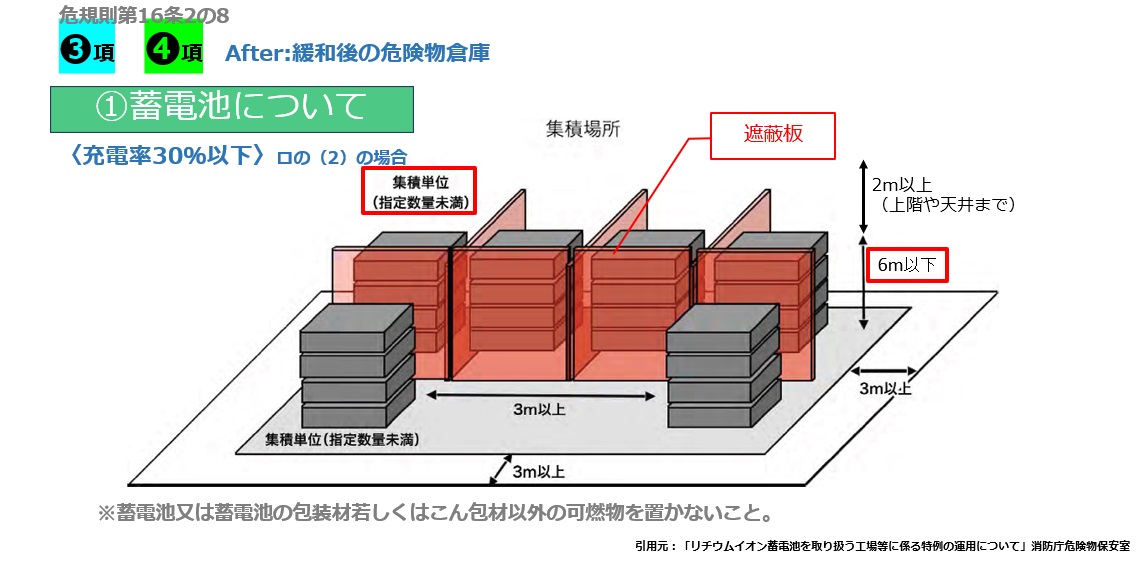

置き方の図がこちらです。

蓄電池の高さが先ほどの1.8mに比較して6mまでと、かなり高く積めることになります。ただし上階の床や天井までは2m確保しないといけないため、おおよそ高さ9mくらいの建物であれば最大まで保管できるという考えになります。

また、この集積場所というのは、先ほどありました20㎡以下というのに加えて、指定数量未満までという制約が増えます。ここで大きく異なるのは、この遮蔽板というものを設けることで、基本であった3mの離隔というものをなくして良いという緩和も加わります。

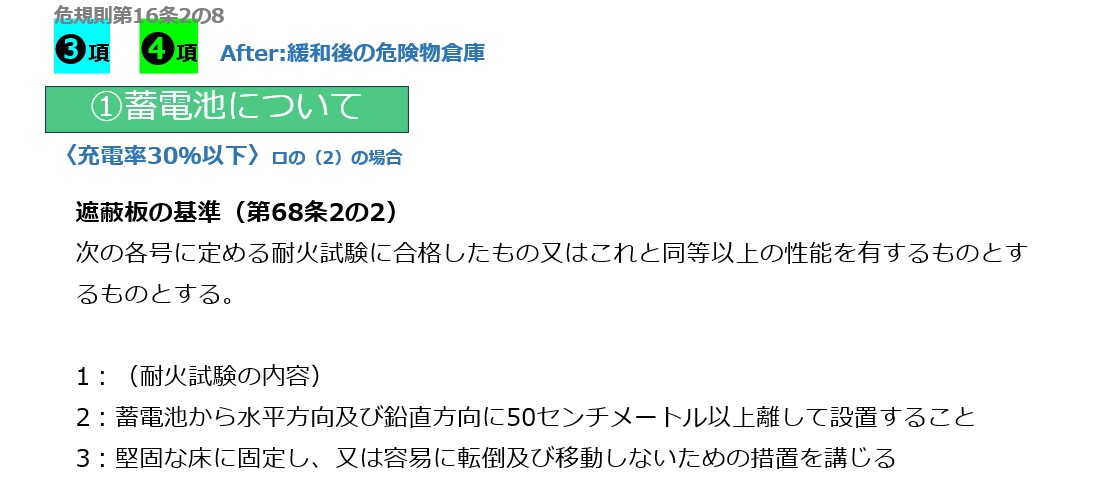

この遮蔽板についてご説明すると、法文の中でまず一つ目、耐火試験の内容が定められています。

要するに、何センチか離れたところからどんな条件で加熱して…、といった試験方法や合格基準が定められています。厚みは明記されておりませんが、これをクリアすればいいことになります。おそらく、一般的に流通している鉄板の厚みで問題ないのだと思います。

そして二つ目が、蓄電池から、水平方向および垂直方向に50cm以上離すこと。三つ目、堅固な床に固定し、または容易に転倒・移動しない。

ものとしては、ただの鉄板と思ってもらえれば良いと思います。それを蓄電池から離して床に固定する簡易なついたてのようなイメージを持っていただければ良いかと思います。

これをレイアウトしますと、先ほどに比べてどれだけメリットが生まれるかというイメージがこちらになります。

先ほどの遮蔽板をこの赤い位置にレイアウトしています。この例だと、平置きでも396パレットとなり、先ほどに比べてかなり増えることが分かります。

改めて並べてみますが、左が60%以下、右が30%以下ですが、平置きで288パレット、右が396パレットと約1.3~4倍の保管量となります。

さらに積み高さも6mまで積めますので、左側に比べて数倍の保管量となるはずです。

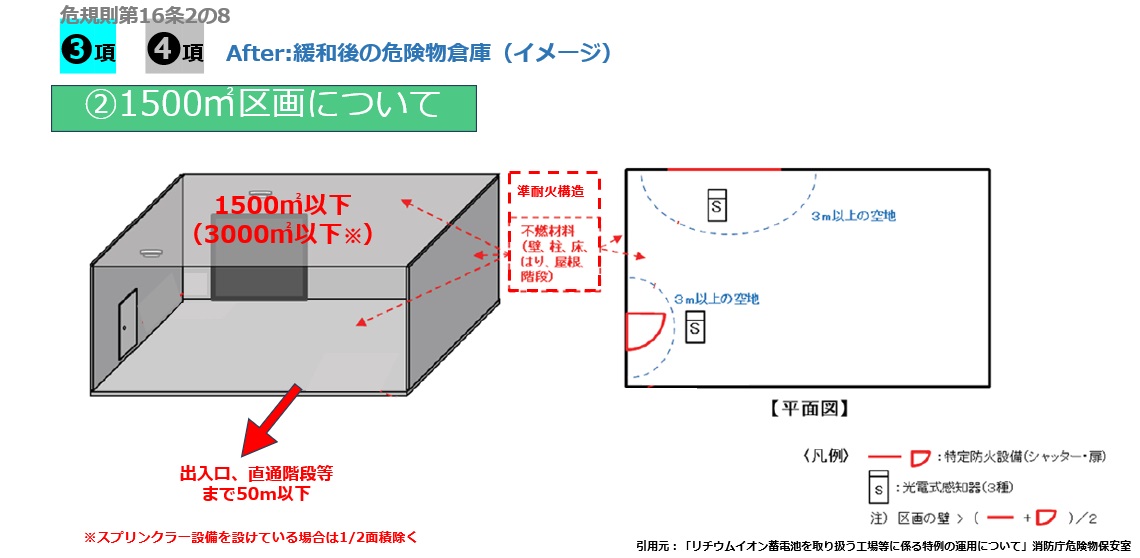

次に二つ目、1500㎡区画についてです。ここでは3項と4項の内容が少しだけ違っており、まず3項の内容をご説明していきます。

まず基本的には1500㎡毎に区画しなければなりません。ですが、スプリンクラー設備を設けた場合は、1/2の面積を除く。つまり面積倍読みできるということがありまして、その場合は、カッコ書きのところ3000㎡区画になります。その区画の構造としては、準耐火構造、出入口に設ける建具は特定防火設備とすること。あとは建物出入口や直通階段まで50m以下にする必要があります。

これは、一見大層なものに見えるかもしれませんが、準耐火壁というのは、認定を取っているものでしたら、鉄の下地にボードを両面貼るぐらいで済むものもあります。あと、特定防火設備というのも、通常の建具より厚みがあったり火報連動だったりするのですが、建築でもよくある面積区画等とほぼ同じようなものなので「めちゃくちゃ大変な壁!」という訳ではありません。

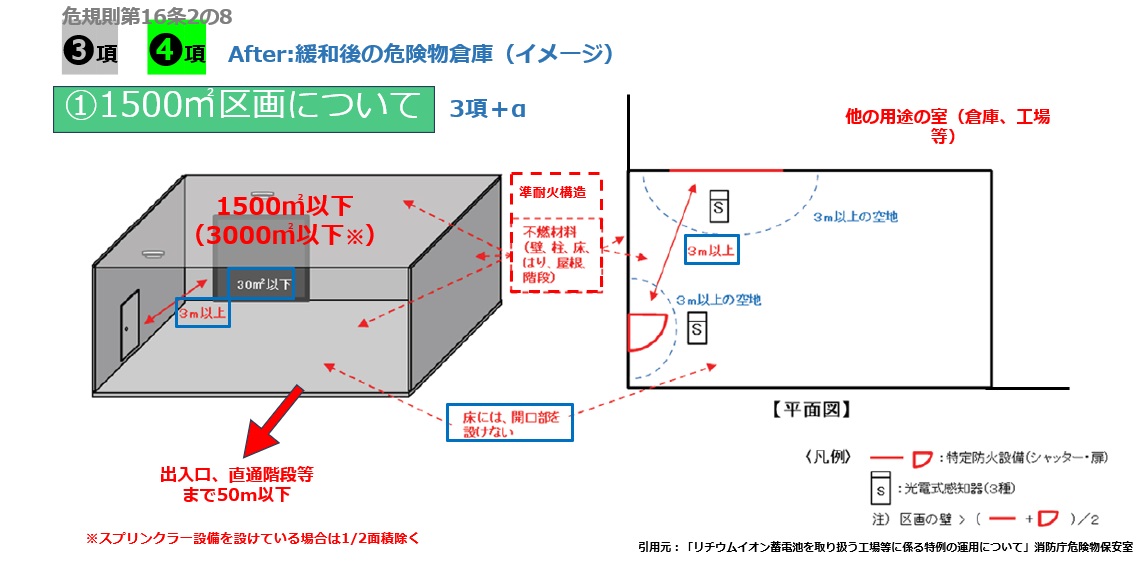

次に4項がこれに少し内容が加わるのですが、加わったのは青囲みしている部分になります。

ここに関してもそこまで大きく変わるものではなく、床に開口部を設けないとか、建具面積を30㎡以下にする、建具同士の距離を3m以上離す、などです。

今回は、動画の23分程度までの部分をテキスト化しています。これ以降の内容は、分割して別の記事でご紹介していますので、そちらでご覧ください。

関連記事

ARCHIVE

TAG

- #バーコードリーダー

- #IoT機器

- #冷凍

- #冷蔵

- #リノベーション

- #法改正

- #冷蔵冷凍倉庫

- #発注

- #断熱

- #冷却

- #改正物流効率化法

- #物流統括監理者

- #倉庫業法施行規則

- #温度区分

- #太陽光パネル

- #食品物流センター

- #動画開設

- #配棟計画

- #パレット共通化

- #レンタルパレット

- #大阪万博

- #建築費動向

- #トラックGメン

- #ブラック荷主

- #物流クライシス

- #建設準備

- #グラフ

- #建築費

- #ドライバー不足

- #立地

- #2024年問題

- #3PL

- #3温度帯

- #4温度帯

- #AGV

- #AI

- #AVG

- #CAS冷凍

- #EC

- #FSSC22000

- #GDPガイドライン

- #IoT

- #IT

- #LED

- #RiSOKOセミナー

- #Society 5.0

- #Third Party Logistics

- #エアコン

- #カーボンニュートラル

- #ガソリン

- #グッズ

- #コールドチェーン

- #コロナ

- #コロナ禍

- #システム建築

- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー

- #デバンニング

- #トラック待機時間

- #バンニング

- #ひさし

- #ピッキング

- #フォークリフト

- #プラスチック削減

- #フルフィルメント

- #プロトン凍結

- #フロン排出抑制法

- #フロン管理義務

- #マテハン

- #マテハン機器

- #メディカル物流

- #ラック

- #リチウムイオン蓄電池

- #ロボット

- #ロボット化

- #中小企業支援策

- #事故事例

- #人手不足

- #人材不足

- #低温倉庫

- #低温物流

- #保安距離

- #保有空地

- #保管効率

- #保管場所

- #保管温度帯

- #倉庫

- #倉庫の強度

- #倉庫の種類

- #倉庫建設

- #倉庫建設コンサルタント

- #倉庫新築

- #倉庫業法

- #倉庫火災

- #免震

- #共同物流

- #冷凍倉庫

- #冷凍自動倉庫

- #冷凍食品

- #冷蔵倉庫

- #冷蔵庫

- #削減

- #労働時間

- #労働災害

- #医療機器

- #医療物流

- #医薬品

- #医薬品の物流業務

- #医薬品保管

- #医薬品倉庫

- #危険物

- #危険物倉庫

- #危険物施設

- #営業倉庫

- #国際規格

- #土地

- #地震

- #地震対策

- #基礎知識

- #安全

- #安全対策

- #定期点検

- #定義

- #対策

- #屋内タンク貯蔵所

- #屋内貯蔵所

- #工場

- #工場の衛生管理

- #建築基準法施行令

- #建設計画

- #従業員

- #感染予防

- #技術

- #換気設備

- #改修工事

- #政令

- #新型コロナウイルス

- #新築

- #施設設備基準

- #機能倉庫建設

- #水害

- #水害対策

- #治験薬

- #法律

- #消防法

- #消防設備

- #温度管理

- #火災

- #火災対策

- #災害

- #無人搬送ロボット

- #無人搬送車

- #無人配送車

- #燃料費

- #物流

- #物流DX

- #物流センター

- #物流倉庫

- #物流倉庫新設

- #物流倉庫自動化

- #物流拠点

- #物流業界

- #物流総合効率化法

- #物流課題

- #特殊倉庫

- #用途地域

- #異物混入

- #着工床面積

- #空調

- #結露

- #耐震工事

- #職場認証制度

- #自動倉庫

- #自動化

- #自動車運送事業者

- #衛生管理

- #補助金

- #規制緩和

- #調理器具

- #貸倉庫

- #軽油

- #適正流通ガイドライン

- #関西物流展

- #防災

- #防災用品

- #防爆構造

- #集中豪雨

- #電気代

- #電気代削減方法

- #静電気

- #静電気対策

- #非危険物

- #非接触

- #食品倉庫

- #食品物流

- #食品衛生法

もっと見る▼